おはようございます。

目覚ましは5時になりますが、布団を上げたのは6時過ぎでした。

伊豆山中は大雨はないものの、雨が降ったり止んだりの高湿度。

2週間ぶりのコーヒー豆焙煎、

この網を使っての焙煎は2度目ですが、

網の特徴も飲み込めてきたようで、グアテマラ293g、

スマトラ292g、狙いの292gに近づいてきました。

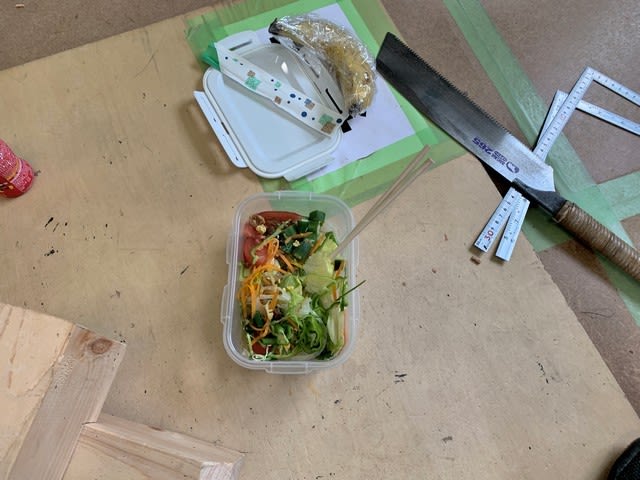

朝食は、いつもの山荘朝食です。

さて、昨日の訓練校は1日座学を覚悟していたのですが、それは最初の1時間のみ。

後は1年生は実技検定3級の課題の展開図を模造紙に書きます。

私も去年、何をやっているのかもよく分からず、汗で模造紙を破きながら書いていました。

2~3年生は6月にやった継ぎ手を復習して、次の現役大工さんでも難しい「ねじり組」に備えます。

というワケで、うれしい想定外の実技になりました。

よかったノミ、カンナ全部研いでおいて。

私は実際に自分の作業に使いたい万能の継ぎ手「追いかけ継ぎ」をまた練習します。

1穴40分ほどかかっていた、込み栓の5分(15㎜)のほぞ穴が20分で出来ました。

5分の叩きノミが切れたおかげです。

昼食前に穴掘りが完了しました。

午後はノミと縦引き、横引きのこぎりを駆使して接合面を加工します。

ちなみに作業場は空調が効いているので、大汗をかくことはありません。

それだけでなく、のこ引きも力任せでなく、

自然に墨線を見ながら引くという事を身に着けたこともあります。

(すみません、ちょっと自慢入っています)

少しづつ、理想の「墨線を半分残す」に近づきつつあります。

ですが、完成まであと10分あればということですが、4時20分清掃の時間です。

でも、ずいぶんと自分とすれば作業が速くなりました。

やはり、常に刃物は研いでおいて損はないなと実感しました。

「研いで、備えよ」

夕食、水曜日に病院の待合で読んだ中華本の料理です。

名前は忘れましたが、豚バラ肉に醤油、砂糖、塩で味付けし、

片栗粉をまぶして、サラダオイルで揉んで、強火で蒸しただけです。

それでも、焼き肉よりあっさり、しゃぶしゃぶよりうまみの強い料理になります。

外は雨ですが、今日は1日屋根の下でウレタン張りです。

突然、関西の人が「ウレタン、もう売れたん?」と言いました。

2月に買ったばかりの「建さん」がもうボロボロになりました。

訓練校の帰り、大仁のワークマンで買った「寅さん」が今日からのワークブーツです。

それでは、地域によっては大雨ですが、

皆さまもよい日曜日をお過ごしください。