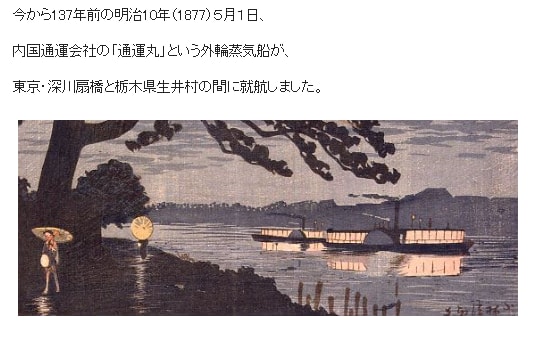

江戸川を通運丸が航行していた

江戸川を通運丸が航行していた

≪長文です、関東地方の方なら地理的に、

理解できるかと思いますが地方の方は理解しがたい。

興味のある方はお読みください≫

東京オリンピック以後(昭和40~43)の頃だったと思う。

古老から、江戸川を「ポンポン船が航行していた」という話を聞いた。

それ以来、話は途絶えていた。所用で江戸川区郷土資料室に行った時のことでした。

展示室を覗くと意外にも舟を発見、胸がときめいた。

古老が話してくれた、『ポンポン船通運丸』ではないか!!

食い入るように見入った。

そして展示室を出て係員に尋ねると

≪江戸川区文化財保護条例施行10周年特別展≫

『通運丸と江戸川の水運」

1990,10,2~11,25開催展示

江戸川区郷土資料館

通運丸の話をしてくれた。

そして、およそ20頁の特別展の冊子を買い求めた。

○ 浦安郷土博物館

○ 物流博物館(日通資料館)

と、詳細に丁寧に教えられた。機会を見て行ってみよう。

↑ 3枚・復元模型した舟が展示されていた。

江戸川区郷土資料館

◎ 江戸川の水運

江戸時代は、都市と農村との間の物資の運行が盛んになり、

内陸部では牛馬背による陸上輸送に比べ、大量の物資を早く輸送することが

可能な河川水運が全国的に発達した。

江戸の中頃から、仙台方面から房州を迂回し、東京湾から江戸に入る航路は

太平洋の荒波で、距離が長いため危険が多く、

銚子で川船に積み替えて、関宿を経て、江戸に入りました。

(徳川家康は、利根運河を掘削する)

赤の➡ 江戸時代の物流経路

≪利根運河の掘削=利根川➡江戸川≫

利根運河の掘削により、距離が短くなり、

外海の危険航海がなくなり安全航行が増しました。

利根川~江戸川(運河)まで、約8km。

◎ 河 岸

陸上運輸が≪宿駅≫を中継地点都市や輸送拠点としたように、

河川では、≪河岸≫が船運の拠点となりました。

「川の港」として、人々の集落をも含めて、

後背に荷物を扱う問屋、輸送に携わる人々の出入りで繁栄した。

◎ 荷物の中身

河岸を通る荷物は、その立地条件により異なった。

奥州街道を控える≪境河岸≫ には、近隣の荷物だけでなく、

には、近隣の荷物だけでなく、

北関東各地や、白川・会津・仙台・山形方面から荷物が集まった。

中山道に接する≪倉賀野河岸≫ には、高崎・前橋付近から、遠くは佐久

には、高崎・前橋付近から、遠くは佐久

・木曽・越後からも集まった。

其の中身は多義にわたり、酒・味噌・醤油・薪炭・穀類・海産物

・材木・など至るものが運ばれた。

その荷物の中心は年貢米や廻米(かいまい=金銭に変える大量の米)でした。

◎船運の復活を願って常夜灯の設置

江戸川堤に上がると、彼方に「常夜灯」が見える。

かつて、「通運丸」という客船が就航していた、舟運復活を願って

常夜灯(松戸市江戸川土手)を設置した。

松戸ライオンズクラブ

隅田川両国付近、通運丸で活況を呈した。

先般見学し栃木市内・蔵の街を歩いた時、

何故ここにこのような立派な街が川筋に拓けたか?

江戸へ通じる巴波川の舟運の要所の河岸として栄えたことが分かった。

日光地方は、材木が豊富で、大量の木材が江戸に運ばれ

深川の貯木場に保管された。

他にも多くの物資が運ばれた。

![]() ◎タイトルに「日本通運」を掲げた理由

◎タイトルに「日本通運」を掲げた理由

外輪蒸気船が、利根川・江戸川を就航していた。

内国通運会社は

江戸時代以来の飛脚問屋が集まって明治5年(1872)に設立した運輸会社で、

今の日本通運㈱の前身に当たります。

『通運丸と江戸川の水運」資料に、に記してあった。

しかもちゃんと閲覧できることは素晴らしいですね。

縄文人さんの知的好奇心を十分満足させてくれますね。

私も及ばずながら、こういう場で勉強出来るのは楽しいです。

今朝は思いがけなく朝から

庭の木々、盆栽、菜園の野菜など少し潤ったようです。

少しの事でも気になると直ぐに調べる。

中々出来ない事ですね。

今回も縄文人さんさんの好奇心をくすぐるには十分な資料がありましたね。

こちらに来ると勉強させられることが多いです。

日本通運の事も始めて知りました。

郷土史(地域史)はその近く住む人でないと何ら関係なく、読んでもわからない。

従って読者がつまらない。

小説家と違って、むかしからお金にならないと言われていますね。

単なる興味本位、好奇心からあっちこっち探しながら綴りました。買い求めた冊子を中心に。

単なる自己満足です。

関東地方では、

埼玉川越蔵の街、千葉県香取市、栃木県栃木市、等はむかしの水運で栄えた街、相互繁栄盛り立てるために、サミットが開かれているようです。

これ以上に頭を突っ込むと大変なことになるのでまた機会を見てゆったりとと言うことにし・・・・・、切り上げました。

ハイ、親戚の古老に何回となく聞かされました。

江戸川を、蒸気船が走っていた、帆掛け船(高瀬舟)も!!

そんなこととて、気に掛かっていました。

たまたま江戸川の資料室に出かけたことがきっかけで、始まりました。

関宿城博物館、行徳の町などにはその水運の痕跡があちこちに残っているようです。

栃木の蔵の街がなぜあれほど栄えて、河岸に土蔵の街があるか、そんなことが分かっただけでも良しとします。

長い文章お手数を掛けました。

関宿博物館には是非出かけてみたいです。

ポンポン船・・・懐かしく、今でも目を閉じると川を行きかっていたポンポン船が目に浮かびます。

近くの吉井川は高瀬舟も行きかった所で、西大寺はそれで栄えた地区でもあります。

縄文人さんの探求心・好奇心は素晴らしいですね!

私も何か地域の歴史を探求して見たくなりました。

西大寺には資料館などがありますが、行ったことがないので・・・今度寄って見たいと思います。

なるほど・・子供の時からあるけど それどころじゃなく・・そんな歴史が・・

通運丸レトロな絵が素敵ですね。

私 チラチラ見が多いから 見習わなくっちゃ・・

縄文人さんは 検索もよくしてくださるし お手本です。

古老に聞いたむかし話が現実に目の前に現れた。

煙の出るポンポン船・通運丸でした。

取り掛かったのは良いですが、スケールが膨大で、何をどのようにまとめたら・・・・?

凡人には参りました。難題でした。

知的好奇心とは名ばかりで、もの好きなんです。なんでも見て野郎の総花的人間です。

アッツと、驚く為五郎。

そうなんです、日本通運、丸通、駅には必ず裏の倉庫の方に止まっていた、黄色いトラックが何台も。

そうです・ペリカン便。

起源は、江戸川、利根川を走っていた。

≪関宿城博物館≫、品川にある≪日通資料館≫には膨大な資料があるそうで、ぜひ機会を見て行ってみたいです。