● 二輪ボギー転輪

たびたび用語の出てくるボギー転輪について解説します。

二輪ボギー転輪は、最も原始的な懸架装置の一つです。

上図左がその概念図で非常にシンプルな事がお分かりになると思います。

この装置は二個の転輪をシーソーのようなビームで一組にしただけのもので、

スプリングの類は一切使っていません。それでもこの装置がサスペンションと言われる

ゆえんは、真ん中の図のような原理によります。

高さaの障害物を前の転輪が乗り越えたとき、テコの原理で車体の軸は1/2aの高さだけ

上昇します。この時後ろの転輪には下側の力が加わりますが、地面が軟弱でない限り

車体を押し上げる事になります。車輪が固定されている場合よりいくらかマシである上に

構造が簡単なので初期の戦車等に装備例が見られます。

上図右、Ⅳ号戦車の転輪はそれぞれの転輪に一本ずつアームがセットされているので、

独立懸架と言えない事もないのですが、板バネが二つの転輪にまたがっています。

前の転輪が障害物を乗り超えると板バネのしなりにともなって後ろの転輪に下向きの力が

加わり車体が持ち上げられるので、動きとしてはボギー転輪のものと似たものになります。

弾力を持ったボギー転輪とも言えるこの懸架装置は、古い設計という評価が大勢を占め

ますが、当時的には技術的冒険のない最新の考え方に思えます。

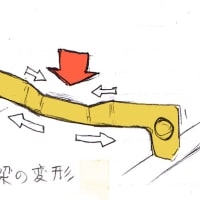

● 前のアームが長い場合

Ⅳ号戦車のボギー転輪は、前のアームが若干長くなっています。どうしてこのような

設計になっているか分からなかったのですが、上図のような理由の為ではないかと

推測できます。

今、車体への取り付け軸の位置が二輪の車軸間の2:1の位置にあったとします。

すると、テコの原理によって車体の持ち上がる高さが前の転輪が乗り越えた高さの

1/3ですむことになります。この比率が大きくなればなるほど車体が持ち上がる見かけ上

の高さは小さくなるのです。

チョッパー式のアメリカンバイクです。

これもただスタイル追求でできたわけではなく、実用的な

意味合いがあったんですね。]

.

ただし、その分後ろの転輪が障害物を乗り越える時の車体の上昇が高くなるのですが

一旦持ち上がった車体には慣性が働いているので、Ⅳ号戦車のようなケースでは微妙

なバランスが取れているのではないかと考えられるのです。

一見古い設計に思えるⅣ号戦車のサスペンションはドイツらしい凝った設計になって

いると再認識できます。これに比べるとアメリカのM-4やソ連のT-34はすごく割り切った

設計に見えてくるのです。

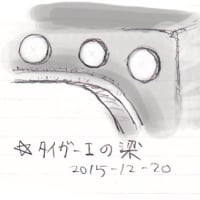

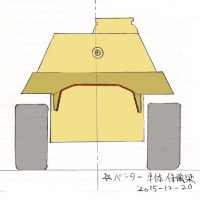

● ダブル・ボギー

技術史にはダブル・ボギーなるものがあります。

これは二つのボギー転輪をさらにシーソーで連結したものです。

上図のように最前輪がaの高さを乗り越えた時、車体の上昇は1/2aのさらに1/2の

1/4aの高さですむという物です。

図で見る限り非常に巧妙にできているのですが、この機構はあまり普及しませんでした。

その理由は、四つの転輪に対して車体に固定する軸が一ヶ所であるために、前後方向

に不安定になる為と思われます。

仮に8輪のダブルボギーだとすると車体側の軸は二ヶ所になり、その位置は車体の中央

に寄って来ます。するとかえって車体の前後の上下動が増長され、複雑なメカの意味が

薄れてしまうのです。

これの変形が日本の九七式中戦車のものと思われますが、詳しい構造が不明なので

別の機会に触れることにします。

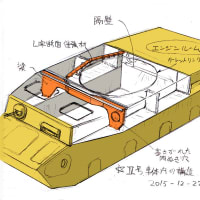

● M4シャーマンのサスペンション

アメリカのM4シャーマン戦車はその基本設計が古く、始祖は1934年のT5戦車にまで

さかのぼる事が出来ます。

構造は、上図左のようなもので、外見は二輪が一組になっていますが、それぞれの転輪

にアームとスプリングが一対づつ付いているので、実態は独立懸架であるといえます。

ところが、1943年に更新された懸架装置は、水平ボリュートスプリングという方法で

前後の転輪が干渉するようになっています。

これは形は違ってもⅣ号戦車の懸架装置と考え方が同じで、ボギー転輪と独立懸架の

中間の形態と言うことが出来ます。ひょっとしたらアメリカはⅣ号戦車のサスペンションを

研究・参考にしたのかもしれません。

その後のアメリカのチャーフィー等の大戦末期の戦車はトーションバー式サスペンション

を採用していて、これもドイツが量産したⅢ号やパンターの影響があるのではないかと思える

のです。

「戦車サスペンションの本」のオンライン販売を始めました (終了) 「戦車サスペンションの本」の電子書籍販売 「戦車サスペンションの本Ⅲ」のオンライン販売

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます