先程 相互フォロワー登録している方のブログ拝見で、

今宵、満月が見られることを知り、早速 ベランダへ。

正確には 明日4月27日の日中が満月のようだが 今宵 ほぼ満月。

ネットで調べると 4月の満月は 「ピンクムーン」と

呼ばれるのだそうだ。

日本気象協会tenki.jp ➡ こちら

なんとか間に合った。

先程 相互フォロワー登録している方のブログ拝見で、

今宵、満月が見られることを知り、早速 ベランダへ。

正確には 明日4月27日の日中が満月のようだが 今宵 ほぼ満月。

ネットで調べると 4月の満月は 「ピンクムーン」と

呼ばれるのだそうだ。

日本気象協会tenki.jp ➡ こちら

なんとか間に合った。

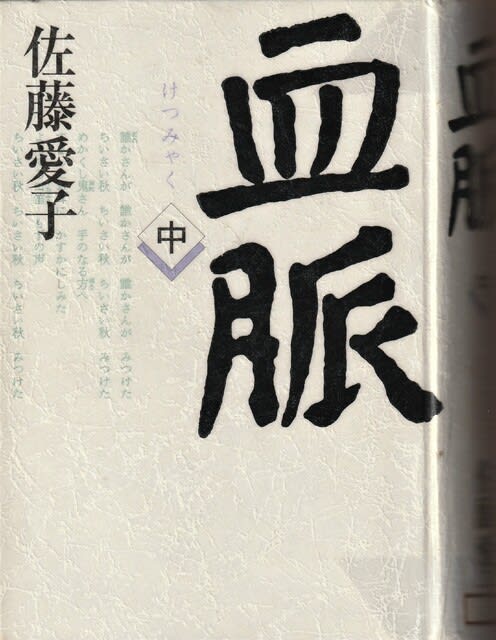

今年の2月から読み始めた佐藤愛子著「血脈」、およそ3ケ月掛けて、やっとやっと読み終えた。(上巻)(中巻)(下巻)、合わせて 約1,800ページの超長編。気力的、視力的、体力的に、いささか草臥れ果てた感有りだが なんとか読み切り、疲労感と共に達成感?さえ覚えているところだ。

数年前まで読書の習慣等まるで無かった読書初心者の爺さん、これまでは、分厚い小説等は敬遠して、出来るだけサクサク読める時代小説や短編集等を主に読んできたが、昨年の2月に、中学生の頃に一度読んだことの有った佐藤紅緑著「ああ玉杯に花うけて」を改めて読んで以来ずっと、佐藤愛子著「血脈」も、なんとしても一度読んでみたいものだと思うようになっていた。しかし、図書館の書架で、その分厚さを目にすると、なかなか手が伸びなかったものだが、今回、思い切って借りてみた。途中で何度も挫折しそうにもなったが、佐藤愛子独特の歯に衣着せぬ、惹きつける文章力、佐藤紅緑、サトウハチロー、佐藤愛子等、常軌をを逸した人間の集まり、佐藤一族の波乱に富んだ実話に基づいた小説の面白さで、読み進めたくなり、返却日までに読み終わらなくて、何度も再借受したりしながら、なんとか最後まで読み切った。

「血脈」は 1989年(平成1年)7月から別冊文芸春秋に連載された小説で、2000年(平成12年)には 菊池寛賞を受賞している作品だ。

作家だった佐藤洽六(佐藤紅緑)が、女優を目指して上京した横田シナ(三笠万里子)と出会い、狂恋するところから物語が始まっている。紅緑と正妻ハルとの子供、八郎(サトウハチロー)、節、弥、久、2番目の妻シナとの子供、早苗・愛子(佐藤愛子)、妾真田いねの子供 幸男、与四男、その配偶者や子供達、家系図を見ないとその関係が理解出来ない程の複雑さ・・・(下巻)には 佐藤一族の家系図が添付されているが・・・。自分を自分で律することが出来ない性格の男達、荒ぶれた血を受け継ぐ佐藤一族の生涯を描いている。その中に 作者佐藤愛子自身も、三人称で登場し、他の登場人物の視点にたって物語っている。特に 父親洽六、異母兄であるサトウハチローの実像について、微に入り細に描かれ、これまで持っていた佐藤紅緑のイメージ、サトウハチローのイメージが ガラリひっくり返る作品、事実は小説より奇なり・・内容が濃く、読み応えの有る作品だ。

第1部(上巻)

第1章 予兆

第2章 崩壊の始まり

第3章 彷徨う息子たち

第4章 明暗

第2部(中巻)

第1章 兄と弟

第2章 衰退

第3章 敗戦

第4章 洽六の死

第3部(下巻)

第1章 渦の行方

第2章 花吹雪

第3章 彗芒(すいぼう)

第4章 宿命

第5章 暮れて行く

佐藤紅緑著 「ああ玉杯に花うけて」関連記事

➡ 2020年2月15日 佐藤紅緑著 「ああ玉杯に花うけて・少年賛歌」その3

➡ 2020年2月12日 佐藤紅緑著 「ああ玉杯に花うけて・少年賛歌」その2

➡ 2020年2月11日 佐藤紅緑著 「ああ玉杯に花うけて・少年賛歌」その1

➡ 2020年2月09日 揺れていた進路と「ああ玉杯に花うけて」

それにしても 疲れた・・・、疲れた・・、

少ーし、読書から 放れよう・・・っと。

「中学生日記より」

「gooブログ」に引っ越してくる前、「OCNブログ人」時代に 一度書き込んだことの有る「中学生日記より」を 改めてリメイクしてみようと思っているところだ。「中学生日記」とは 中学生だった頃のM男が ほんの一時期付けていた日記帳のことで 数年前に実家を解体する際に発見した、ボロボロのゴミ同然の日記帳のこと。土産物の小綺麗な空き箱や包装紙、冠婚葬祭ののし袋に至るまで 廃棄処分するという感覚が無かった父母が、子供達の教科書やノート、通信簿、図画工作作品等も押し入れの奥に詰め込んでいたもので、その中に有った。まさに「タイムカプセル」を開けるが如くの感じで、ページを捲ってみると すっかり喪失してしまっていた記憶が 断片的に炙り出されてくる。まさか 60数年後に、ブログで第三者の目に晒される等とは 当時のM男は想像もしていなかったはずで 下手な文章、下手な文字、誤字脱字多しの日記である。(コピペ文、再読無用)

その27 「サーカス」

昭和30年(1955年)9月5日(月)、天気 晴、

1、シバタサーカスを団体で見にいった(行った)

神社横広場

帰家(宅) 5時半、

2学期が始まって直ぐの月曜日、M男達は 隣リ町の神社横広場(確か日本海に面した浜辺だったような気がするが)で催されていた巡業サーカス、シバタサーカスを見に行ったようだ。

団体で・・と書いて有り、小、中、生徒児童全員、教師引率で行ったのだと思う。娯楽と言えば 村祭りや学校推薦の映画を見る程度しか無かった北陸の山村の子供達にとって、まれにやってきたサーカスを見物することは、感動的、印象的な物だったに違いないが 当時の写真等全く無く、その情景等はまるで思い出せない。イメージとして残っているのは、サーカス会場に流れていた「美しき天然、天然の美」、子供達にとっては それはこころ弾む音楽だったが 後年になってからは、なんともうら悲しいメロディーの音楽にも聞こえたものだ。

関連記事 → 2019年8月23日の記事 「美しき天然、天然の美」