企業が引き起こし国も追認した公害を悩みながら追及する写真家。内容もさることながら映像と音楽の美。シャッターチャンスとなる親子の日常の場面がクライマックス。この年ではベストの映画だと思う。

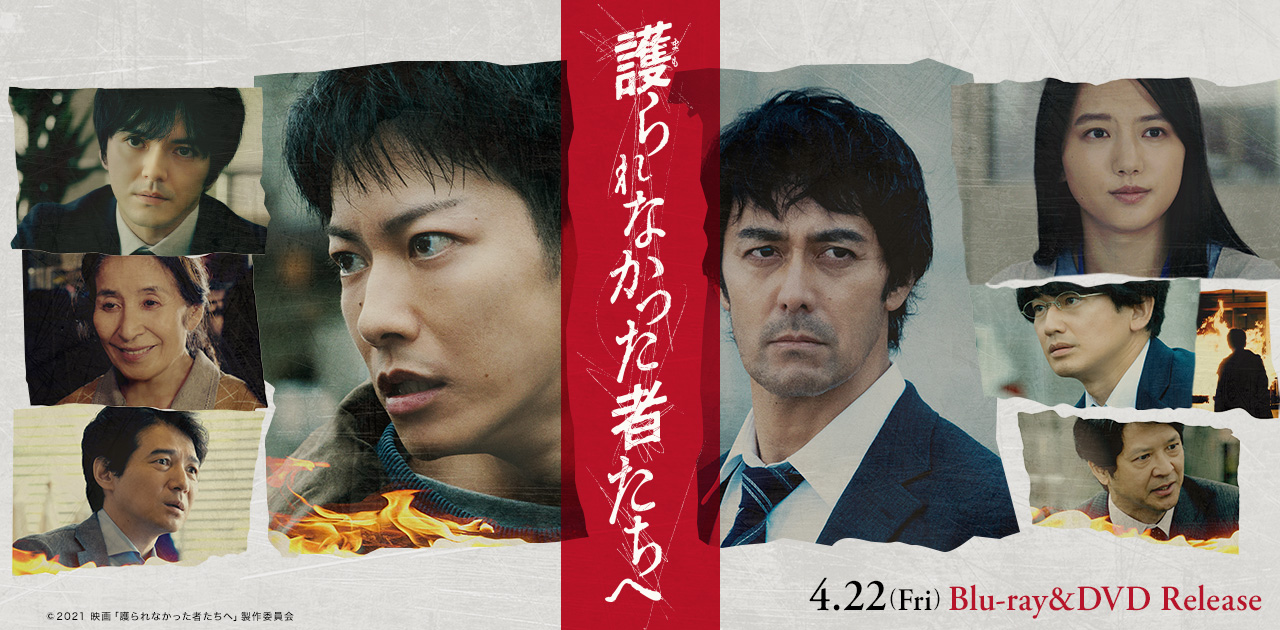

殺人事件の背景に、東日本大震災で貧困に陥った高齢者が生活保護を受給できなかった経緯があり、福祉に携わる者として辛い。ただ日々もがき苦しむワーカーの姿も描かれていることは救い。

障害者によるアートは、パラアートやアールブリュットなどと言われているが、障害者の行動自体を表現活動として見てみる。それは主体性や個別性を重視することであり、障害のある人が福祉の名の元に従属させられてないか、反省せざるを得ない。

原爆投下後の広島を描いた1953年公表の映画「ひろしま」デジタルリマスター版を見る。

9万人近くの市民がエキストラ参加し、月丘夢路はノーギャラ出演したが、長らく公開されていなかった。

映画では壊滅的な被害を隠滅してなおも戦い続けようとする軍人が出てくる。コロナの被害を直視せずに経済活動を再開しようとする国を見る気がした。

障害を俯瞰するアート。

単なる学生製作のドキュメントではない。客観→主観の鮮やかな展開で、映画としてはいつの間にか視点がすり替わっている谷崎「吉野葛」を想起させ、感動が押し寄せる現象に戸惑った。

今号は、話題のオリンピックのジェンダーの考察や、伊是名夏子さん石川優実さんたちのトークイベントの模様などが収録されており、やはり読みごたえあり。

ダウン症の女性と父の旅。冒頭以外特にドラマチックではないが、素晴らしいラストまでずっとじわじわ小さな感動が起きている。

とにかくダフネさんが魅力的。でも彼女が特別なのではなく、普通である社会にしなくてはと改めて決意。

底抜けに明るいが騙され続け苦労してきた母と、冷めつつも母を気遣う気丈な娘。終盤の展開に涙して元気をもらった。

同僚のきょうだいが所属する、障害のある人たちの書道教室の作品が出ていると聞いて見たが、作品がいい味を出していた。こちらも素晴らしい出演。

ひきこもりUX会議によるひきこもり白書。単なる当事者視点ではなく、客観的な実態調査は説得力がある。各節でまとめてあって読みやすい。もちろん、ひきこもりの定義など、当事者ならではの問題提起も。

障害の有無とか関係なく様々なパフォーマンスが繰り広げられるライブハウス兼シェアハウスに集う、個性豊かな人々。

その取り壊しは何を物語っているのか。

自分もこんなまぜこぜの場を作りたくなった。

当事者抜きに支援者が決めないこと。また関係者も交えて互いに認め合いつつ、当事者のことを中心に対話を続ける。医療制度としての導入は難しいかも知れないが、社会全体で考えたい手法。