2002年度前半のNHK連続テレビ小説「さくら」。

主人公・さくらが、岐阜県飛騨高山の中学校に英語指導助手として赴任する。それに関していろいろと。【2024年2月19日補足・物語の設定年代は2002年1月から2003年3月だそうで、放送期間をまたいで少し前~半年後となる。】

まず、「英語指導助手」。

現在は、ALT・外国語指導助手と呼ぶのが一般的なようだが、昔はAET・英語指導助手と言っていた。いつの間にか変わったという感じ。

Wikipediaには、外国語青年招致事業(JETプログラム)において、ALTの呼称を用いているからとある。しかし、JETプログラムは1987年に始まったそうだが、それ以降もしばらくはAETの呼称が主流だったのだから、ズレがある。EからLにかわったきっかけは、ほかにあるのではないか。

そもそも作中では、学校独自の求人で採用されたので、JETプログラムではないと思われ、だったらどうでもいいのかも。

外国人を指して「外人(がいじん)」と呼ぶことがある。

現在では、差別用語に近い扱いになっていて、テレビ番組で一般人が「外人」と発言しても、字幕では「外国人」に置き換えられる場合がある。

昔は、外国人ではなく外人と呼ぶのが当たり前だった。横浜や函館などの「外国人墓地」も、かつては「外人墓地」だった。「外人」を、差別的な意味合いで用いることはなくはなかったと思われるが、その意図がないことも多かったはずで、「外人さん」など親しみをこめた呼びかたでもあった。

2002年当時では、外国人のほうが主流になっていた頃か。作中のセリフでもそうだが、たまに「外人」も出てくる。文字放送字幕でもそのまま表示。

そのほか、職場のお茶くみや飲み会でのお酌、上司より先に帰宅してはならないなど、2020年代ではなくなったとまではいかないが、前時代的な慣習ととらえられているものが、描写される。ただ、当時でも、好ましくはないものとされていたから、ドラマに採用されたわけで、20年経っても、完全にはなくなっていないということでもある。

舞台となる学校は、高山市内にある「高山あけぼの中学校」。私立男子校。実際には、飛騨地方には私立中学校は存在しないとのこと。

作中で、あけぼの中の教員たちの「うちは受験校(または進学校)」というセリフがよく出てくる。高校進学率がほぼ100%になって久しく、中学校はどこでも受験校なんじゃないのかと思うが、要はより上位の高校合格を目指す中学校ということだろう。【19日追記・第30回には、教員による「我が校は 県下でも名だたる優秀校です。」のセリフあり。】

【20日追記】高山あけぼの中学校の校舎は、高台にある比較的新しい建物。岐阜県立高山高等学校(2005年から飛騨高山高等学校岡本校舎)でロケしたとのこと。

東京に、同経営の中学校と高校(校名が分かるシーンがあったが名前は忘れた。男女共学だったかも)があり、理事長はそちらにいる。

【4日追記・高山の校門には「学校法人 高山あけぼの中学校」と表示されていた(普通は法人名に「中学校」まで入れないと思うが)。でも、それだと同経営ではなく、東京とは別法人扱いの可能性を感じさせる。その場合、理事長は、東京と高山の両法人を兼務していることになろう。こちらも男子校らしい。】

【11月29日追記・45、47回の東京の校門には「学校法人 東京あけぼの中学校(改行) 東京あけぼの高等学校」の表示。高山とは法人が異なり、東京は長ったらしい法人名ということになる。】

【11月30日追記・48回での曙大作理事長の話によれば、自身は高山出身で、出征し復員後、東京で財をなし、それを元手に東京で学校創設。そして「15年前 高山に分校を作りました」】

家庭訪問(後述)のシーンで「(高校進学時に)東京の本校に移るには 偏差値が65以上なんでしょ」のセリフがあったことから、内部進学のような制度が存在するようだ。偏差値65は保護者から教員への問いかけであって、それに対して否定も肯定もしていないものの、偏差値65以上は上位7%以内に相当し、かなり狭き門。上記の通り高山側も進学校だそうだし、系列校ならばもう少し緩くても良さそうだけど。

さらに野暮なツッコミだけど、寮母が勤務(住み込みでなく通い)し食事も出る教職員寮【3日補足・「あけぼの寮」】がありながら、その入居者は1人しかいないのは非効率。だったら、後述の通り通学範囲が広いのだから生徒寮を作ったほうがいいのでは。

こういうことは私立学校ならば経営者の方針次第でなんとでもなるから、なくはないとも言えないでしょうけれど。

【11月22日追記】高山校では、夏休み中に希望者を東京校へ連れて行って、「夏期講習」もしくは「補習」を行っている。

第44回では、東京での宿泊先のシーンがあった。3階にだけ明かりが灯った、4階建ての校舎のような建物。門の表示は「東京あけぼの 中学校 高等学校 あけぼの寮」、字幕は「東京あけぼの寮」。内部は畳敷きの大広間、修学旅行の旅館のような部屋。

【2024年2月19日追記】142回で教室の掲示物が映るシーンがあり、「給食委員」や「給食」「配膳」当番の存在が判明。学校給食が行われていることになる。また、時間割表には土曜日3時限分の教科(英語、国語、数学)が記されている。公立学校では、本作が放送された2002年度から完全週5日制になっているが、私学かつ進学校だけに未実施だったようだ。

そろそろ本題。

高山あけぼの中学校には「家庭訪問」がある。学級担任の教員が、児童生徒の自宅へ来るヤツ。

時代や地域・学校によっても違いはあるはずだが、ここは私立学校。学区が限られた公立学校とは違って、広範囲から生徒が通うわけで、家庭訪問も広範囲。「いかに効率的に回るかが大事」といったセリフも出てくる。

これも経営者の方針次第だろうけれど、実際の私立学校では、家庭訪問はないのが一般的ではないだろうか。

さくらは、列車に乗って古川町(現・飛騨市)の生徒宅まで行くことになる(第16回)。駅名は飛騨古川。僕は15年ほど前、途中下車でちょっとだけ訪れたが、風情ある町だった。【5日補足・さくらはAETながら学級の副担任を任されている。効率を重視する担任によって、家庭訪問を2人で分担することになり、単身で訪問させられる。】

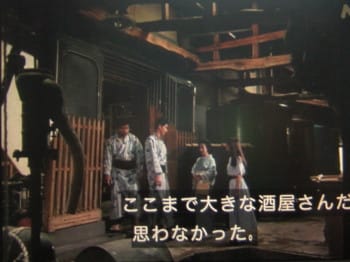

道に迷ったさくらは、たどり着いた和ろうそく屋の作業とたたずまいに見とれてしまう(第17回)。そこへ、家庭訪問するべき生徒がやって来て、店の若女将と家庭訪問がどうこうと話し始める。

「…ってことは ここ もしかして…」

「俺んち」と言いながら、生徒は玄関の上、鴨居を指差す。この次の画面に謎のアイテムが一瞬映る。

表札?

表札?

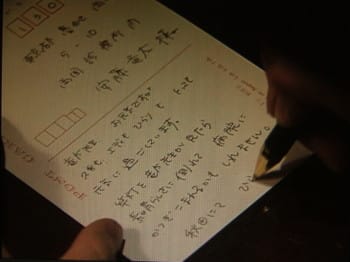

なお、住所は「古川町五之町」とされているが、実際の当地には三之町までしかないようだ。また、郵便番号の一部が「09-4341」と判読でき、実際の周辺の番号と合わせると「509-4341」だと思われるが、実在しない番号。

画面中央左の白いのが、世帯全員の名を記した表札。ここが彼の家である、何よりの証になる。

おかしいのは、その右。

上の画面を拡大

上の画面を拡大

釘にぶら下がった、2枚の木札。

姉とともに、通学する高校/中学校名と氏名が記されている。札のサイズも、筆跡も同じ。

これは何だ?

見た目が似たものとして、出退表示(で通じるかな)を思い出した。片面に黒、裏面に赤で名前を書いて、その人の在不在を示すもの。道場とか、あとは一部の企業とか下宿屋(食事したかどうか)などにはあるような。国会や地方議員が登院しているかの表示は、今は電気・電子式だけど、昔は木札だったのだろうか【4日補足・今は企業団体でも電子式が多数派か】。

それが一般家庭にあるのはまだいいとしても、学校名まで示すのはおかしい。

ネットで調べると、岡山県の情報が見つかった。多くはないがChakuwiki「岡山の学業」など。実物の写真がないのが惜しいが、読む限りでは作中の木札と矛盾はほぼない。それによれば、

・別名「カマボコ板」。かまぼこ板より少し大きいとの声も。

・高校入学時に、記名済みの板を学校がくれる。

・最近はもらっても玄関には付けない人が多い。一方、卒業後も撤去しない人も。

・岡山市内(? 県内どこでもではない)の一部県立高校などで行われる。2008年時点でまだ配っていた学校もあるが、すでに配らなくなった学校も多い。

・建前上は、成績表郵送時に必要との理由。

・ホンネでは、ステータスが高い高校に通う子がいることを示すため。

岡山県の一部で見られる(見られた)、風習ということになろう。

岡山に限らず、昔は地方では高等学校が最高学府同然だったことはあるだろうから、ひょっとしたら他地域でもかつては存在した風習なのかもしれない。そして、岐阜県、あるいは飛騨でも実は残っていたのか。【3日補足・岡山と比べて、作中のものはサイズが小さく、各家庭で記名したという相違があることになろう。】

シーンとしては、通常の表札だけでも通用するのに、全国的に認知されていないものをあえて採用したのだから、まるっきり無縁というわけではない気がする。実際はどうなのか、知りたい。

主人公・さくらが、岐阜県飛騨高山の中学校に英語指導助手として赴任する。それに関していろいろと。【2024年2月19日補足・物語の設定年代は2002年1月から2003年3月だそうで、放送期間をまたいで少し前~半年後となる。】

まず、「英語指導助手」。

現在は、ALT・外国語指導助手と呼ぶのが一般的なようだが、昔はAET・英語指導助手と言っていた。いつの間にか変わったという感じ。

Wikipediaには、外国語青年招致事業(JETプログラム)において、ALTの呼称を用いているからとある。しかし、JETプログラムは1987年に始まったそうだが、それ以降もしばらくはAETの呼称が主流だったのだから、ズレがある。EからLにかわったきっかけは、ほかにあるのではないか。

そもそも作中では、学校独自の求人で採用されたので、JETプログラムではないと思われ、だったらどうでもいいのかも。

外国人を指して「外人(がいじん)」と呼ぶことがある。

現在では、差別用語に近い扱いになっていて、テレビ番組で一般人が「外人」と発言しても、字幕では「外国人」に置き換えられる場合がある。

昔は、外国人ではなく外人と呼ぶのが当たり前だった。横浜や函館などの「外国人墓地」も、かつては「外人墓地」だった。「外人」を、差別的な意味合いで用いることはなくはなかったと思われるが、その意図がないことも多かったはずで、「外人さん」など親しみをこめた呼びかたでもあった。

2002年当時では、外国人のほうが主流になっていた頃か。作中のセリフでもそうだが、たまに「外人」も出てくる。文字放送字幕でもそのまま表示。

そのほか、職場のお茶くみや飲み会でのお酌、上司より先に帰宅してはならないなど、2020年代ではなくなったとまではいかないが、前時代的な慣習ととらえられているものが、描写される。ただ、当時でも、好ましくはないものとされていたから、ドラマに採用されたわけで、20年経っても、完全にはなくなっていないということでもある。

舞台となる学校は、高山市内にある「高山あけぼの中学校」。私立男子校。実際には、飛騨地方には私立中学校は存在しないとのこと。

作中で、あけぼの中の教員たちの「うちは受験校(または進学校)」というセリフがよく出てくる。高校進学率がほぼ100%になって久しく、中学校はどこでも受験校なんじゃないのかと思うが、要はより上位の高校合格を目指す中学校ということだろう。【19日追記・第30回には、教員による「我が校は 県下でも名だたる優秀校です。」のセリフあり。】

【20日追記】高山あけぼの中学校の校舎は、高台にある比較的新しい建物。岐阜県立高山高等学校(2005年から飛騨高山高等学校岡本校舎)でロケしたとのこと。

東京に、同経営の中学校と高校(

【4日追記・高山の校門には「学校法人 高山あけぼの中学校」と表示されていた(普通は法人名に「中学校」まで入れないと思うが)。でも、それだと同経営ではなく、東京とは別法人扱いの可能性を感じさせる。その場合、理事長は、東京と高山の両法人を兼務していることになろう。こちらも男子校らしい。】

【11月29日追記・45、47回の東京の校門には「学校法人 東京あけぼの中学校(改行) 東京あけぼの高等学校」の表示。高山とは法人が異なり、東京は長ったらしい法人名ということになる。】

【11月30日追記・48回での曙大作理事長の話によれば、自身は高山出身で、出征し復員後、東京で財をなし、それを元手に東京で学校創設。そして「15年前 高山に分校を作りました」】

家庭訪問(後述)のシーンで「(高校進学時に)東京の本校に移るには 偏差値が65以上なんでしょ」のセリフがあったことから、内部進学のような制度が存在するようだ。偏差値65は保護者から教員への問いかけであって、それに対して否定も肯定もしていないものの、偏差値65以上は上位7%以内に相当し、かなり狭き門。上記の通り高山側も進学校だそうだし、系列校ならばもう少し緩くても良さそうだけど。

さらに野暮なツッコミだけど、寮母が勤務(住み込みでなく通い)し食事も出る教職員寮【3日補足・「あけぼの寮」】がありながら、その入居者は1人しかいないのは非効率。だったら、後述の通り通学範囲が広いのだから生徒寮を作ったほうがいいのでは。

こういうことは私立学校ならば経営者の方針次第でなんとでもなるから、なくはないとも言えないでしょうけれど。

【11月22日追記】高山校では、夏休み中に希望者を東京校へ連れて行って、「夏期講習」もしくは「補習」を行っている。

第44回では、東京での宿泊先のシーンがあった。3階にだけ明かりが灯った、4階建ての校舎のような建物。門の表示は「東京あけぼの 中学校 高等学校 あけぼの寮」、字幕は「東京あけぼの寮」。内部は畳敷きの大広間、修学旅行の旅館のような部屋。

【2024年2月19日追記】142回で教室の掲示物が映るシーンがあり、「給食委員」や「給食」「配膳」当番の存在が判明。学校給食が行われていることになる。また、時間割表には土曜日3時限分の教科(英語、国語、数学)が記されている。公立学校では、本作が放送された2002年度から完全週5日制になっているが、私学かつ進学校だけに未実施だったようだ。

そろそろ本題。

高山あけぼの中学校には「家庭訪問」がある。学級担任の教員が、児童生徒の自宅へ来るヤツ。

時代や地域・学校によっても違いはあるはずだが、ここは私立学校。学区が限られた公立学校とは違って、広範囲から生徒が通うわけで、家庭訪問も広範囲。「いかに効率的に回るかが大事」といったセリフも出てくる。

これも経営者の方針次第だろうけれど、実際の私立学校では、家庭訪問はないのが一般的ではないだろうか。

ちなみに、平成初めの秋田市立中学校では家庭訪問に相当する行事は、「学区巡視」という名称だった。同様の呼称の学校は、現在でも全国的にちらほら存在するようだ。

生徒の通学路や家庭周辺の環境を確認する目的であって、保護者が仕事を休んでまで応対しなくていいとされていた。保護者が在宅なら、玄関先であいさつする程度。

生徒の通学路や家庭周辺の環境を確認する目的であって、保護者が仕事を休んでまで応対しなくていいとされていた。保護者が在宅なら、玄関先であいさつする程度。

さくらは、列車に乗って古川町(現・飛騨市)の生徒宅まで行くことになる(第16回)。駅名は飛騨古川。僕は15年ほど前、途中下車でちょっとだけ訪れたが、風情ある町だった。【5日補足・さくらはAETながら学級の副担任を任されている。効率を重視する担任によって、家庭訪問を2人で分担することになり、単身で訪問させられる。】

道に迷ったさくらは、たどり着いた和ろうそく屋の作業とたたずまいに見とれてしまう(第17回)。そこへ、家庭訪問するべき生徒がやって来て、店の若女将と家庭訪問がどうこうと話し始める。

「…ってことは ここ もしかして…」

「俺んち」と言いながら、生徒は玄関の上、鴨居を指差す。この次の画面に謎のアイテムが一瞬映る。

表札?

表札?なお、住所は「古川町五之町」とされているが、実際の当地には三之町までしかないようだ。また、郵便番号の一部が「09-4341」と判読でき、実際の周辺の番号と合わせると「509-4341」だと思われるが、実在しない番号。

画面中央左の白いのが、世帯全員の名を記した表札。ここが彼の家である、何よりの証になる。

おかしいのは、その右。

上の画面を拡大

上の画面を拡大釘にぶら下がった、2枚の木札。

姉とともに、通学する高校/中学校名と氏名が記されている。札のサイズも、筆跡も同じ。

これは何だ?

見た目が似たものとして、出退表示(で通じるかな)を思い出した。片面に黒、裏面に赤で名前を書いて、その人の在不在を示すもの。道場とか、あとは一部の企業とか下宿屋(食事したかどうか)などにはあるような。国会や地方議員が登院しているかの表示は、今は電気・電子式だけど、昔は木札だったのだろうか【4日補足・今は企業団体でも電子式が多数派か】。

それが一般家庭にあるのはまだいいとしても、学校名まで示すのはおかしい。

ネットで調べると、岡山県の情報が見つかった。多くはないがChakuwiki「岡山の学業」など。実物の写真がないのが惜しいが、読む限りでは作中の木札と矛盾はほぼない。それによれば、

・別名「カマボコ板」。かまぼこ板より少し大きいとの声も。

・高校入学時に、記名済みの板を学校がくれる。

・最近はもらっても玄関には付けない人が多い。一方、卒業後も撤去しない人も。

・岡山市内(? 県内どこでもではない)の一部県立高校などで行われる。2008年時点でまだ配っていた学校もあるが、すでに配らなくなった学校も多い。

・建前上は、成績表郵送時に必要との理由。

・ホンネでは、ステータスが高い高校に通う子がいることを示すため。

岡山県の一部で見られる(見られた)、風習ということになろう。

岡山に限らず、昔は地方では高等学校が最高学府同然だったことはあるだろうから、ひょっとしたら他地域でもかつては存在した風習なのかもしれない。そして、岐阜県、あるいは飛騨でも実は残っていたのか。【3日補足・岡山と比べて、作中のものはサイズが小さく、各家庭で記名したという相違があることになろう。】

シーンとしては、通常の表札だけでも通用するのに、全国的に認知されていないものをあえて採用したのだから、まるっきり無縁というわけではない気がする。実際はどうなのか、知りたい。

(再掲)

(再掲)

「完」は太い楷書体(

「完」は太い楷書体(

2004年12月 広島駅

2004年12月 広島駅

2003年12月 どこかの駅で隣の列車内から

2003年12月 どこかの駅で隣の列車内から 2003年12月「のぞみは、かなう。」

2003年12月「のぞみは、かなう。」 2003年12月 東静岡駅

2003年12月 東静岡駅

どこだかお分かりでしょうか?

どこだかお分かりでしょうか? 現在の同じ場所

現在の同じ場所 【28日画像追加】現在の交差点南方向。2店とも看板は残っている

【28日画像追加】現在の交差点南方向。2店とも看板は残っている 格子が入るレンズ。カメラと光線のため色合いは不正確です

格子が入るレンズ。カメラと光線のため色合いは不正確です 【28日画像追加】

【28日画像追加】 中通四丁目。末廣ラーメンと工事中のビル

中通四丁目。末廣ラーメンと工事中のビル これでも対面通行

これでも対面通行 古い街灯

古い街灯 反対側から。向かいがフォンテAKITA、右奥が秋田駅西口

反対側から。向かいがフォンテAKITA、右奥が秋田駅西口

南向きは文字の褪せが激しい

南向きは文字の褪せが激しい (再掲)現在。東側歩道から南(小橋・大橋)方向

(再掲)現在。東側歩道から南(小橋・大橋)方向 2001年。上の写真よりは若干、南(先方)で撮影

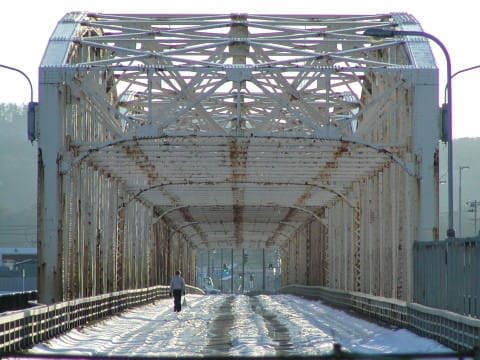

2001年。上の写真よりは若干、南(先方)で撮影

「秋田小橋」の看板。端が折れている

「秋田小橋」の看板。端が折れている (再掲)2代目「秋田大橋」の標識

(再掲)2代目「秋田大橋」の標識 初代秋田大橋にも「秋田大橋」。これも道路外側に設置

初代秋田大橋にも「秋田大橋」。これも道路外側に設置

逆光ですが元道路のど真ん中。現役当時は無理なアングル

逆光ですが元道路のど真ん中。現役当時は無理なアングル トラスの重なりが美しい

トラスの重なりが美しい 2003年、大館駅にて。キハ58 1504(のはず)

2003年、大館駅にて。キハ58 1504(のはず) 2023年、常磐線・勝田駅にて。国鉄特急色(485系など)のE653系電車

2023年、常磐線・勝田駅にて。国鉄特急色(485系など)のE653系電車 写研の石井教科書体か?

写研の石井教科書体か? 「秋田市」

「秋田市」

西端・山王十字路側。どこかのビルから撮影か

西端・山王十字路側。どこかのビルから撮影か あまり記憶にはないが、懐かしい

あまり記憶にはないが、懐かしい 東端・二丁目橋側

東端・二丁目橋側 「竿燈(かんとう)」。背後はテルモ看板

「竿燈(かんとう)」。背後はテルモ看板

丸文字ってやつ

丸文字ってやつ 2022年9月撮影

2022年9月撮影 2004年3月撮影

2004年3月撮影 上の写真右奥を拡大

上の写真右奥を拡大 2004年5月撮影。向かいの下り側。市営バスが「二面体」として1986年度に設置した(

2004年5月撮影。向かいの下り側。市営バスが「二面体」として1986年度に設置した( 右手前を拡大

右手前を拡大 2枚が上下に重なっているので分厚い袋

2枚が上下に重なっているので分厚い袋 おいしさのヒミツ

おいしさのヒミツ 1枚ずつトレイに入って個包装

1枚ずつトレイに入って個包装 加熱前

加熱前 加熱後(加熱前の写真と180度反対側)

加熱後(加熱前の写真と180度反対側)

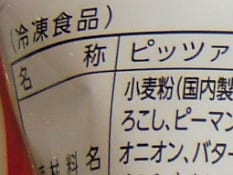

名称欄も「ピッツァ」

名称欄も「ピッツァ」

1990年7-12月期製造。

1990年7-12月期製造。 「PRINCE HOTELS」

「PRINCE HOTELS」 「TH-21XV1HE」

「TH-21XV1HE」