小学校の遠足で、バスガイドに間違ったタイトルと歌詞の歌を教えられた思い出をアップした。

社会科見学での続きがあるとしたけれど、その前に、コメントをいただいて幼稚園の時のことを思い出したので先に。

通っていたのは、2年保育(年少・年長)の私立幼稚園。

※認定こども園制度などなかった当時は、制度上は保育所(保育園)と幼稚園は区別された別物。だから、幼稚園において「2年『保育』」というのは不適切な気もする(上の学校にならって「修業年限」とかでは?)が、今でもそれが一般的なようなので、そう表記します。今はほとんどの園が3年保育だが、1980年代半ばでも3年保育のほうが多かったのではないだろうか。

記憶にある限り、幼稚園で貸切バスに乗って出かけたのは、春の「遠足」と秋の「いもほり遠足」。

春は、2年とも保護者同伴で、大森山公園へ。小学校1年生の遠足も大森山だったから、3年連続で行くことになる。はっきりとは覚えていないが、秋田市交通局(秋田市営バス)だったはず。

いもほり遠足は、園児だけで、サツマイモを収穫しに行く行事。あいまいだが、弁当を持っていって、食べてから芋掘りか?

「ちびまる子ちゃん」で、静岡の幼稚園に「雪見遠足」なる行事があるのを知ってびっくりしたが、「いもほり遠足」は全国的に実施されているようだ。一方で、園の近くに畑を所有または借用して、日常的に農作物を栽培する園もあるけれど。

2年とも、天王町(現・潟上市)にあった「植村農園」という所へ行ったはず。植村農園は2009年頃まではあって、今は存在しない感じ。あの辺りは、ブドウやナシの観光農園があるが、その1つだったのか。

【10月31日補足・秋田でのサツマイモ栽培について】サツマイモは暖かい所の植物。秋田県産のサツマイモは、産直でたまに見かける程度で、大々的には売られていない。しかし、家庭菜園やこの農園のようにそれなりの規模で栽培されることもある。

ネットには、サツマイモが経済栽培可能(農家の商売として成り立つ)なのは南東北以南という情報もあるが、栽培時期の工夫や近年の温暖化により、北海道でもできなくはないとの情報もあり。秋田の実感と合致しそう。(以上追記)

年少さんの時は、バスの記憶はない。

芋掘りのほうは記憶がある。イモ畑の畝を一定間隔で区切って個々に割り当て、そこを掘る方式。僕に割り当たったところを掘ると、イモは見えるのだが、いくら掘ってもびくともしない。早生まれで小さくて力がなかったこともあるにしても。

先生に手伝ってもらって、片手でつかむのが大変なほど太いサツマイモを1本だけ収穫した。大人の基準で思い返しても、大きなイモだった。満足げな顔でそれを握りしめる写真が残っている。

イモは家に持ち帰る(一部は園で焼いて食べた?)とのこと。てっきり、その太いイモを持ち帰ることができると楽しみにしたものの、全員の収穫分をいっしょにして、その中から均等に配る方式で、(公平ではあるのだが)ちょっと悔しかった。

年長さんは、バスもイモも覚えている。

先にイモ。昨年と打って変わって、ちょっと掘っただけで、細くはあるが何本ものイモが埋まっている。今年は本数で稼いでやろうと、一心不乱に掘り始めたのだが…

その時、パラパラと雨が落ちてきた。

園児による芋掘りはそこで打ち切り。農園に場所がなくてバス車内で雨宿りさせようとしたのか、滞在を切り上げて帰ろうとしたのかは不明だが、乗ってきたバスが待つ駐車場へ向かった。

この時のバスは、交通局の貸切バス数台。赤とグレーの横縞の貸切塗装の車だったのを覚えている。

ほかに、幼稚園の通園バス(スクールバス)1台が加わっていた。

通園バスは、幼稚園が所有し、園の職員が運転するもので、日野自動車製のモノコックボディの中型バス(レインボーの前身。今はマイクロバスばかりで中型の園児バスは製造されていないようだが、20年くらい前までの秋田市内では、日産ディーゼルやいすゞ製を所有する園があった)。僕は徒歩通園だったが、平常の活動の中で平和公園や八橋運動公園へ出かけた(全園一斉でない外出?)時には、乗ったと思う。

【26日補足】※ここで言う「中型バス」とは、運転免許証における区分「中型自動車」のことではなく、バスの車両サイズの呼び名。大型バスより若干小さく車体長は9メートルあり、大型免許でないと運転できない。大型バスの幼稚園バスが存在するか知らないが見たことはないから、中型は幼稚園バスとしては最大級だろう。

いもほり遠足に園バスを出したのは、バス借り上げ費用の節約のためだろうか。

僕たちのクラスは、行きも帰りも市営バス貸切車が割り当てられたはず。

ということで、そのバスのところへ行ったのだが、ドアが閉まっていて運転士もバスガイドもおらず、乗ることができない。

幼稚園バスの運転士が、市営バスの車をちょっと触って、「ドアコックが効かないので、運転士とガイドは、バスに鍵をかけてどっかへ行ったようだ」「キノコでも採りに行ったんじゃないか」という趣旨のことを話した。

天王は、今は宅地開発が進んでいるが、海が近く松林もあって、キノコは生えそうだし、林の中では小雨に気付かなかった可能性もある。

で、その後、どういう経緯か知らないが、結局、僕たちのクラスが園バスのほうに乗って、先に帰ることになった。本来、園バスに乗るべきクラス、そして他のクラスはどうしたのだろう? あと、我々クラスは市営バスの中に荷物を置いてなかったのか?

担任の先生は「(なじみがある)幼稚園のバスに乗れていいじゃない」とおっしゃったが、僕は園児仕様のバスなどより、観光仕様の市営バスに乗りたくて残念だった。

イモもバスも心残りに終わった、最後のいもほり遠足の思い出。【6月8日補足・イモは農園側で収穫してくれて、前年同様、園児に配給されたはず。】

公共交通機関の乗務員は「待つのも仕事」の面も大きい。貸切バスなら、客が楽しんでいる間が、乗務員の休息時間であるべきだ。

そして、借り主の都合による急な予定変更に、どこまで対応する必要があるのか。早く帰ったのなら、料金が戻ってくるのか(それはないかな。反対に遅くなった時は、渋滞など不可抗力なら不要、客都合なら追加請求される場合があるようだ)。

当時と今では労働と運輸の法制度も異なるだろうし、おおらかな時代だった。今ならちょっと問題かも。あと、今ならキノコ狩りしていても携帯電話で連絡付けられそうだし、天気予報精度の向上や雨雲レーダーにより事前の対処もできそう。

バスガイドというか貸切バスの思い出シリーズ、次は社会科見学編へ続く。

社会科見学での続きがあるとしたけれど、その前に、コメントをいただいて幼稚園の時のことを思い出したので先に。

通っていたのは、2年保育(年少・年長)の私立幼稚園。

※認定こども園制度などなかった当時は、制度上は保育所(保育園)と幼稚園は区別された別物。だから、幼稚園において「2年『保育』」というのは不適切な気もする(上の学校にならって「修業年限」とかでは?)が、今でもそれが一般的なようなので、そう表記します。今はほとんどの園が3年保育だが、1980年代半ばでも3年保育のほうが多かったのではないだろうか。

記憶にある限り、幼稚園で貸切バスに乗って出かけたのは、春の「遠足」と秋の「いもほり遠足」。

春は、2年とも保護者同伴で、大森山公園へ。小学校1年生の遠足も大森山だったから、3年連続で行くことになる。はっきりとは覚えていないが、秋田市交通局(秋田市営バス)だったはず。

いもほり遠足は、園児だけで、サツマイモを収穫しに行く行事。あいまいだが、弁当を持っていって、食べてから芋掘りか?

「ちびまる子ちゃん」で、静岡の幼稚園に「雪見遠足」なる行事があるのを知ってびっくりしたが、「いもほり遠足」は全国的に実施されているようだ。一方で、園の近くに畑を所有または借用して、日常的に農作物を栽培する園もあるけれど。

2年とも、天王町(現・潟上市)にあった「植村農園」という所へ行ったはず。植村農園は2009年頃まではあって、今は存在しない感じ。あの辺りは、ブドウやナシの観光農園があるが、その1つだったのか。

【10月31日補足・秋田でのサツマイモ栽培について】サツマイモは暖かい所の植物。秋田県産のサツマイモは、産直でたまに見かける程度で、大々的には売られていない。しかし、家庭菜園やこの農園のようにそれなりの規模で栽培されることもある。

ネットには、サツマイモが経済栽培可能(農家の商売として成り立つ)なのは南東北以南という情報もあるが、栽培時期の工夫や近年の温暖化により、北海道でもできなくはないとの情報もあり。秋田の実感と合致しそう。(以上追記)

年少さんの時は、バスの記憶はない。

芋掘りのほうは記憶がある。イモ畑の畝を一定間隔で区切って個々に割り当て、そこを掘る方式。僕に割り当たったところを掘ると、イモは見えるのだが、いくら掘ってもびくともしない。早生まれで小さくて力がなかったこともあるにしても。

先生に手伝ってもらって、片手でつかむのが大変なほど太いサツマイモを1本だけ収穫した。大人の基準で思い返しても、大きなイモだった。満足げな顔でそれを握りしめる写真が残っている。

イモは家に持ち帰る(一部は園で焼いて食べた?)とのこと。てっきり、その太いイモを持ち帰ることができると楽しみにしたものの、全員の収穫分をいっしょにして、その中から均等に配る方式で、(公平ではあるのだが)ちょっと悔しかった。

年長さんは、バスもイモも覚えている。

先にイモ。昨年と打って変わって、ちょっと掘っただけで、細くはあるが何本ものイモが埋まっている。今年は本数で稼いでやろうと、一心不乱に掘り始めたのだが…

その時、パラパラと雨が落ちてきた。

園児による芋掘りはそこで打ち切り。農園に場所がなくてバス車内で雨宿りさせようとしたのか、滞在を切り上げて帰ろうとしたのかは不明だが、乗ってきたバスが待つ駐車場へ向かった。

この時のバスは、交通局の貸切バス数台。赤とグレーの横縞の貸切塗装の車だったのを覚えている。

ほかに、幼稚園の通園バス(スクールバス)1台が加わっていた。

通園バスは、幼稚園が所有し、園の職員が運転するもので、日野自動車製のモノコックボディの中型バス(レインボーの前身。今はマイクロバスばかりで中型の園児バスは製造されていないようだが、20年くらい前までの秋田市内では、日産ディーゼルやいすゞ製を所有する園があった)。僕は徒歩通園だったが、平常の活動の中で平和公園や八橋運動公園へ出かけた(全園一斉でない外出?)時には、乗ったと思う。

【26日補足】※ここで言う「中型バス」とは、運転免許証における区分「中型自動車」のことではなく、バスの車両サイズの呼び名。大型バスより若干小さく車体長は9メートルあり、大型免許でないと運転できない。大型バスの幼稚園バスが存在するか知らないが見たことはないから、中型は幼稚園バスとしては最大級だろう。

いもほり遠足に園バスを出したのは、バス借り上げ費用の節約のためだろうか。

僕たちのクラスは、行きも帰りも市営バス貸切車が割り当てられたはず。

ということで、そのバスのところへ行ったのだが、ドアが閉まっていて運転士もバスガイドもおらず、乗ることができない。

幼稚園バスの運転士が、市営バスの車をちょっと触って、「ドアコックが効かないので、運転士とガイドは、バスに鍵をかけてどっかへ行ったようだ」「キノコでも採りに行ったんじゃないか」という趣旨のことを話した。

天王は、今は宅地開発が進んでいるが、海が近く松林もあって、キノコは生えそうだし、林の中では小雨に気付かなかった可能性もある。

で、その後、どういう経緯か知らないが、結局、僕たちのクラスが園バスのほうに乗って、先に帰ることになった。本来、園バスに乗るべきクラス、そして他のクラスはどうしたのだろう? あと、我々クラスは市営バスの中に荷物を置いてなかったのか?

担任の先生は「(なじみがある)幼稚園のバスに乗れていいじゃない」とおっしゃったが、僕は園児仕様のバスなどより、観光仕様の市営バスに乗りたくて残念だった。

イモもバスも心残りに終わった、最後のいもほり遠足の思い出。【6月8日補足・イモは農園側で収穫してくれて、前年同様、園児に配給されたはず。】

公共交通機関の乗務員は「待つのも仕事」の面も大きい。貸切バスなら、客が楽しんでいる間が、乗務員の休息時間であるべきだ。

そして、借り主の都合による急な予定変更に、どこまで対応する必要があるのか。早く帰ったのなら、料金が戻ってくるのか(それはないかな。反対に遅くなった時は、渋滞など不可抗力なら不要、客都合なら追加請求される場合があるようだ)。

当時と今では労働と運輸の法制度も異なるだろうし、おおらかな時代だった。今ならちょっと問題かも。あと、今ならキノコ狩りしていても携帯電話で連絡付けられそうだし、天気予報精度の向上や雨雲レーダーにより事前の対処もできそう。

バスガイドというか貸切バスの思い出シリーズ、次は社会科見学編へ続く。

2002年3月31日撮影の秋田中央交通の貸切バス

2002年3月31日撮影の秋田中央交通の貸切バス プラスチックケース入り

プラスチックケース入り 広げかたが下手でスミマセン

広げかたが下手でスミマセン えっ!?

えっ!? 絵札も含めて緑と白のみ

絵札も含めて緑と白のみ 「AKITA-SOGIN」裏面は単色印刷ではない

「AKITA-SOGIN」裏面は単色印刷ではない 「AKITA-SOGIN Original Playing Cards」

「AKITA-SOGIN Original Playing Cards」 「信頼の礎・新本店 秋田相互銀行」

「信頼の礎・新本店 秋田相互銀行」 カードの面積に比べると小さい絵

カードの面積に比べると小さい絵 (再掲)建物の外観は相互銀行本店当時と変わっていない

(再掲)建物の外観は相互銀行本店当時と変わっていない ジョーカーは2枚入っていて、同じ柄

ジョーカーは2枚入っていて、同じ柄 (再掲)200系電車

(再掲)200系電車 1991年6月16日・日曜日 朝日新聞 社会面

1991年6月16日・日曜日 朝日新聞 社会面

仙台駅14番線にて、回送で発つ直前

仙台駅14番線にて、回送で発つ直前 あおば通駅にて

あおば通駅にて 線路向こう・駅東口方向

線路向こう・駅東口方向 拡大

拡大 山形駅改札口

山形駅改札口 719系電車による快速

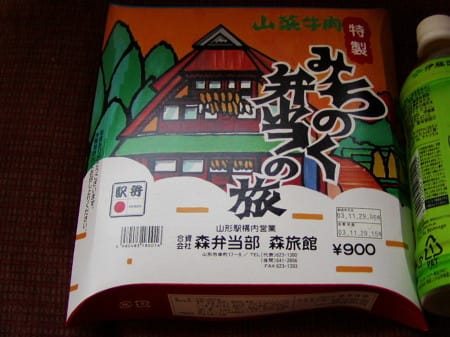

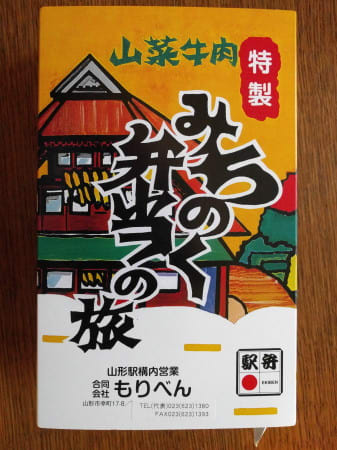

719系電車による快速 特製山菜牛肉 みちのく弁当の旅 900円

特製山菜牛肉 みちのく弁当の旅 900円 (再掲)2017年のみちのく弁当の旅 1100円

(再掲)2017年のみちのく弁当の旅 1100円 蓋は経木

蓋は経木 (再掲)2017年版

(再掲)2017年版 2003年版

2003年版 西側から

西側から 東進側

東進側 南進側

南進側 リアルな船で波紋も描かれる

リアルな船で波紋も描かれる 土崎の市道の案内標識

土崎の市道の案内標識 青森県道260号、弘前市「取上」交差点東

青森県道260号、弘前市「取上」交差点東 仁別に例の絵が!

仁別に例の絵が! 県道・秋田大学方向から西進する側

県道・秋田大学方向から西進する側 ピクトグラムたくさん

ピクトグラムたくさん 左が聖霊・右が牛島橋

左が聖霊・右が牛島橋 左折方向は無視。「中通」くらい書いてもいいのに

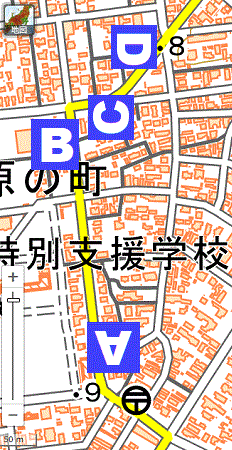

左折方向は無視。「中通」くらい書いてもいいのに 地理院地図に加筆。設置位置はA~D

地理院地図に加筆。設置位置はA~D いちばん南側のA地点

いちばん南側のA地点 逆向き・北進するB地点

逆向き・北進するB地点 引き続き「平和公園」「添川」。

引き続き「平和公園」「添川」。 縦の道が2本、「八橋」が2つ

縦の道が2本、「八橋」が2つ (再掲)現在は本荘と大曲は上貼り修正

(再掲)現在は本荘と大曲は上貼り修正 ローマ字入りで手書き

ローマ字入りで手書き 「2丁目大通り」

「2丁目大通り」

(再掲)これはアームは無塗装、フード内側は黒

(再掲)これはアームは無塗装、フード内側は黒

秋田200か57。側面はラッピング

秋田200か57。側面はラッピング 秋田22い745

秋田22い745 左側がサンライフ

左側がサンライフ 植えこみに撤去した痕跡

植えこみに撤去した痕跡 2020年4月

2020年4月 反対面も同じ

反対面も同じ

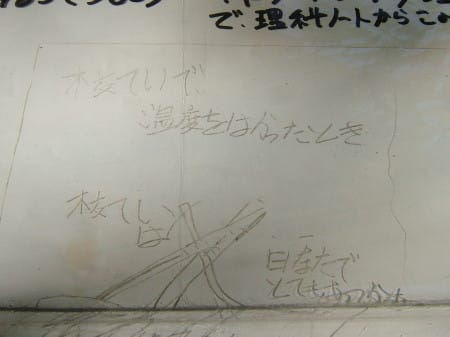

厚さ、柔らかさ

厚さ、柔らかさ 刃による切れ目

刃による切れ目 シートの下に白い紙を置いて、上から直射日光を当てた状況

シートの下に白い紙を置いて、上から直射日光を当てた状況 同上拡大

同上拡大 OHPステージを想定して、下からLEDライトを照射

OHPステージを想定して、下からLEDライトを照射

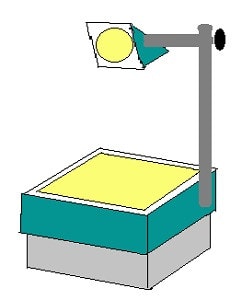

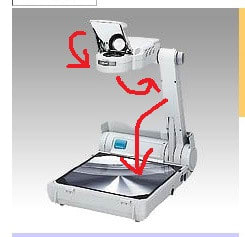

単純化した典型的なOHP

単純化した典型的なOHP Internet Archive(後述)より

Internet Archive(後述)より 赤矢印を加筆

赤矢印を加筆