7月2日(火)~7日(日) 花の文化園イベントホールで初夏の展示会、

7月2日(火)~7日(日) 花の文化園イベントホールで初夏の展示会、

第24回「富貴蘭、春蘭・寒蘭の柄物と野生蘭の展示会」を開催する。

第1回(平成2年)から昨年までは「富貴蘭とウチョウラン展」を実施して

きたが、近年ウチョウランを栽培=出展する会員が少なくなってきたため、

本年度より「富貴蘭」中心に変更し、会期も「富貴蘭」の開花する7月初めに

変更した。また一人でも多くの会員の出展を促すため展示会の運営細則を

改正し、富貴蘭については一人当たり出展鉢数の上限を15鉢に制限した。

私も本年は15鉢と山採りフウランの木枠付1点を出展する。

花の咲き終わった品種、咲かない品種もあり、品種選びも手間がかかる。

11

<青星> あおぼし 紀州産の6弁花。天咲きの距のない花は、

花火が夜空に開いたようで鑑賞価値が高い。

9

<巨翆> おおみどり

04w

24w

<唐錦> からにしき

虎斑の代表品種。泉州の産。

緩やかに弧を描く姫葉で、白黄色の虎斑が切れよく入り、

その斑は葉裏まで抜ける。日の採り具合で柄出しが決まる。

その日の加減が問題で、採り過ぎれば葉全体が黄金色となり、

作落ちの原因ともなりかねない。

蔭作りだと虎斑がうまく出ず、鑑賞価値が落ちる。

美術株に仕上げるには、経験が必要である。

13

02w

<旭昇> きょくしょう

産地は奄美徳之島。上芸品は虎斑もよく残り、

根先の色もルビー根に近くなるので人気が高い。

18

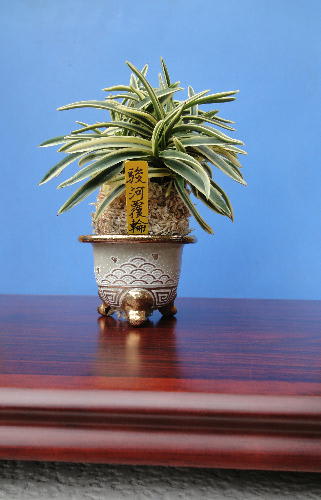

<金甲覆輪>きんかぶとふくりん

記録では母種の<金兜>から変化したものとされている。

07

<金広錦> きんこうにしき 岡山県の産。

葉幅の広さでは<大江丸縞>に匹敵するボリュームがある。

29

30

<翆華殿> すいかでん

肉厚の豆葉で、小型ながらボリューム満点の

葉姿で人気が高い。また花変わりとしての評価も高い緑花である。

16

17

<青海>せいかい

これほど葉姿と銘がぴったり当てはまる品種も少ない。

肉厚で丸みのある葉が軸元から半円を描くように湾曲する。

その葉が重なった姿は、まさに江戸文様の青海波そのものである。

産地不詳で、昔は<青海波>と呼ばれた。

花もピンク色の強い大輪の変わり花で人気が高い。

20

≪天恵覆輪> てんけいふくりん

白覆輪の<御城覆輪>が黄色の覆輪に変化したもの。

黄色が強いほど上芸とされる。

06

<花纏> はなまとい

中型の細葉で三蝶咲きと呼ばれる花変わりである。

花は花弁が舌化したものである。舌が3枚になり、

舌に付随している距も3本出て、ちょうど錨のような

花型となった。

フウランとしては初めての三蝶咲きで、

1本でも目立つ距が3本も出るので、

にぎやかで豪華な花である。そのにぎやかな花に、

火消しの纏を連想して、<花纏>と命名したそうである。

現在も鉢数は少なく、増殖が望まれる。人気が高い。

8

<飛翔天> ひしょうてん

21

25

<富貴殿> ふうきでん

葉幅広く、ゆったりとした姫葉で風格がある。

富貴蘭を代表する人気品種で、常に銘鑑の上位中央に

その座を保っている。万延年間(1860~1861)に豊後国で

発見された。

28

<満月> まんげつ

がっしりとよくできた株は<富貴殿>とそっくりで、

天葉が後冴えか天冴えかの違いと、

下葉が黄色か乳白色かの違いがあるだけで、

葉姿はよく似ている。産地不詳。

14

<紫式部> むらさきしきぶ

襟合わせの良い整った中型種である。

本種の特徴は、青軸・青根で、ピンク花を咲かせるという

フウランの常識では考えられないものである。

12

<羅紗王> らしゃおう

19wx

19wx 18wx

18wx 20wx

20wx 21wx

21wx

03k

03k

x

x 9wx

9wx 8wx

8wx 7wx

7wx 6wx

6wx 5wx

5wx 4wx

4wx 3wx

3wx