2015.11月15日 外気温:19.7℃ 室温:25.2℃ 小雨が降る

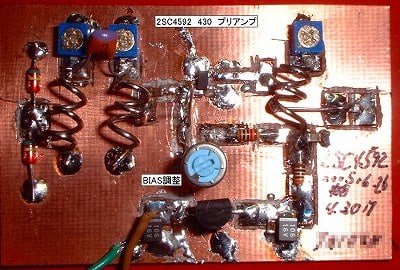

今日は、10月26日から設計して来たFM帯プリアンプが完成しましたので投稿致します。

NEC製 NE76084によるFM帯プリアンプの製作、調整、評価

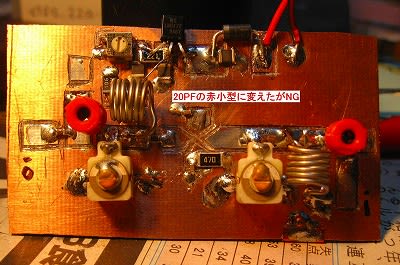

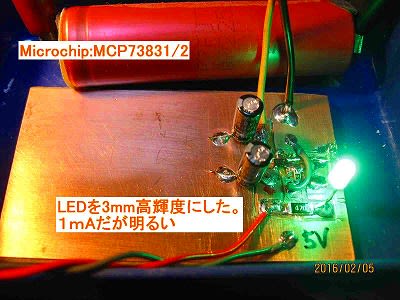

1.完成時の状態

プラケースに実装して見ました。(金属製の方が正解なのですが)

入力側は50Ωですので、50→75Ωの変換基盤を搭載しています。

蓋をした所。

分配器からの75ΩケーブルをF型メスで繋いでいます。

2.動機

古いPANASONICのMD,CDラジカセ(RX-MDX5)を使っていて、

ケーブルTV用の信号を分配して繋いでいますが、ノイズ(ステレオ時)

が有って内部にプリアンプを作成して見たいと考えていました。

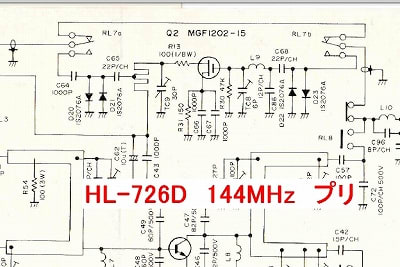

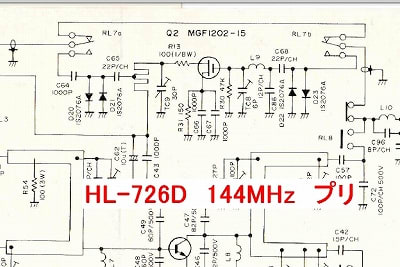

色々回路を探し考えていた時に、トーハイ HL-726Dのリニアアンプの1

44MHz帯のプリアンプ(MGF1302)が目に止まり、手持ちのNECのNE76084

で作って見たいと考えました。

HL-726Dのプリアンプです。

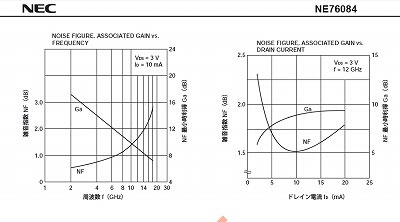

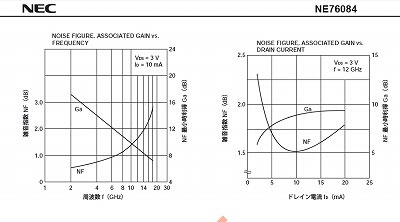

NE76084

2GHzでNF=0.5 ID=10mA

3.回路

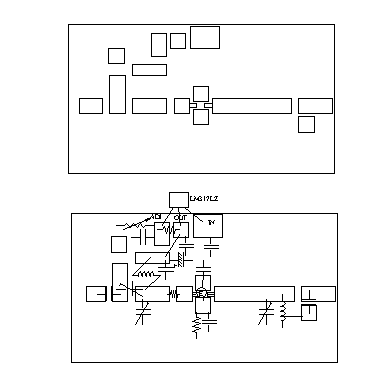

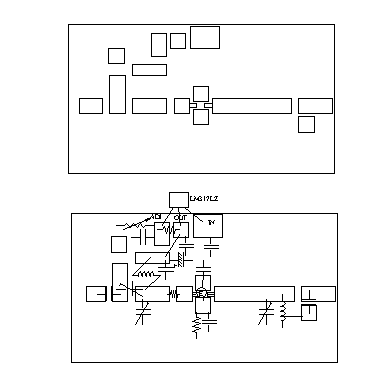

回路図です。

簡単な回路ですが、両面基板にランド(島)を作り、チップ部品主体です。

*2015.11/17訂正

NE76084の供給側電圧とドレイン電圧の値が最初の調整時の電圧を書いてしまいましたが

あくまでも、R1:22Ωの両端電圧が0.22V(220mV)になるように慎重に可変抵抗を

調整します。Id:10mAにして低NFに設定する為です。

*2015.11/18 再調整時の各部電圧(参考)

測定時は入出力 同じ周波数に設定していたので最大30dBのピークが出ていましたが、

入力側:低い周波数に合わせる(77MHz)、出力側:高い周波数(84.7程度)

に試行錯誤の結果、どの放送局共雑音がなくなりました。

供給電圧:4.06V、Vd:3.84V、R1:22Ω電圧:0.22V、ID:10mA、Vds:3.4V

Vgs:-0.418V となりました。

まあ、FETの特性差も有ると思いますので参考迄です。これで20dB以上のバンド幅が

広くなりました。NFも推測値ですが、0.5以上、1未満と予想されます。

基盤図と部品の配置図です。およそ40X70mmの実寸です。(画面の関係で少し多いかも)

FETはNEC製 NE76084でGaAs MESタイプです。秋月電子で@200円と格安です。

12GHzでID:10mA、Vds:3V、Gain:9dB NF:1.6(typ)ですが、

2GHzでID:10mA、Vds:3V、Gain:16dB NF:0.5です。

80MHzで、ID:10mA、Vds:2V程度で、Gain:20dB以上、NF:1.0未満と期待します。

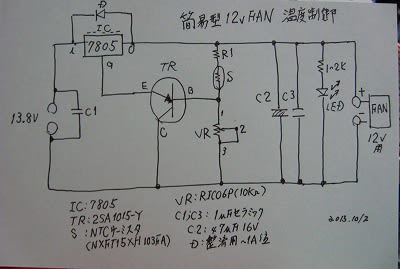

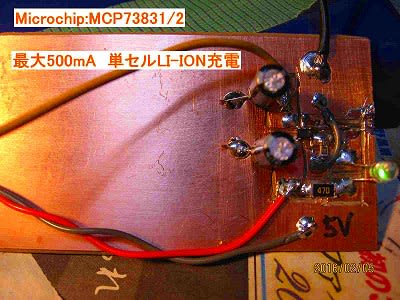

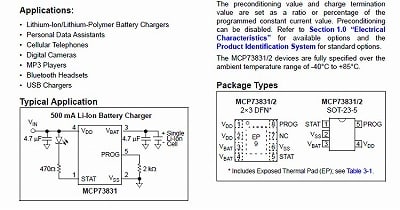

電源はMOS FETなら9V程度で動作しますが、こいつは3V程度ですので、

LM317LZと言うTO-92形状の3端子可変レギュレータにより3V近くに安定化します。

電流は100mA迄ですが十分過ぎます。

こういうFETは低い周波数では挙動不明なので、NFは悪くなるがソース抵抗と

ドレイン側にも抵抗を入れて発振防止をして有ります。

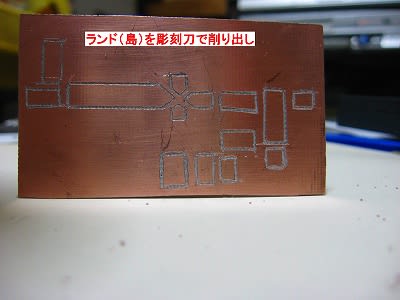

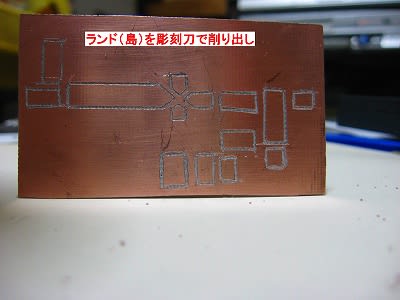

4.基盤作成

40x70のガラスエポキシ(G10相当)基盤に部品実装パターンをカーボン紙で転写後、

手彫りでランド(島)を作ります。(薬品使用は我が家ではご法度の為)

基盤図にカーボン紙を敷き上からなぞり、転写します。

P-カッターや彫刻刀でランド(島)を削り出します。

注意点

*ランドとグランドのショートが無い様に注意する事です。

*表面と裏面のグランドを入力側で繋ぐ事です。

5.部品実装

定石どうりに小さい部分から半田付けして行き、都度、GNDとショートが無いか

確認して行きます。コイル、トリマーは最後、FETは電圧調整後の最後に実装です。

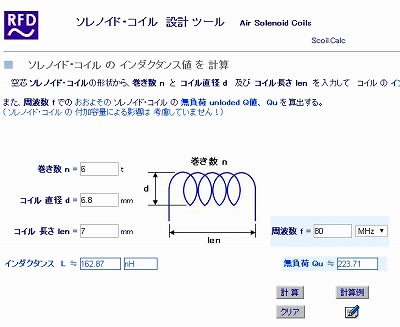

6.コイルとトリマー

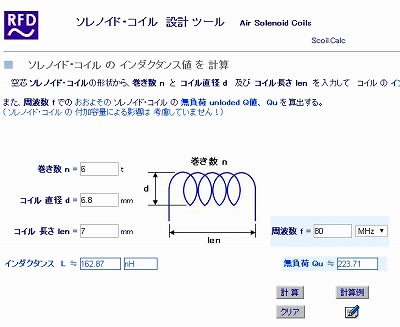

コイルデータ:0.8mmΦスズめっき線、6T、直径6.8mm、幅:7~8mm、タップ:1T(GND側)

インダクタンス:162.87nH(0.162μH)となります。

コイルのインダクタンス計算

*参照 http://gate.ruru.ne.jp/rfdn/Tools/ScoilForm.asp#

同調範囲の確認

トリマー :同調用に太陽誘電製:CVD-30-11:30PF(古いし大型)

:出力のインピーダンス整合用にメーカ不詳:20PF

7.供給電圧の調整

FETを実装前にLM317LZのOUTの電圧:2.86V(その後微調整有り)にする。

FETを実装して、私の場合は下記になりました。

ドレイン側の抵抗22Ωの電圧:0.22V、ID:10mA、Vds:2.2V、Vgs:-0.47V(47Ω)

7.周波数ゲイン調整

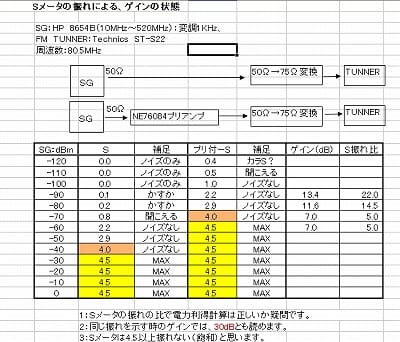

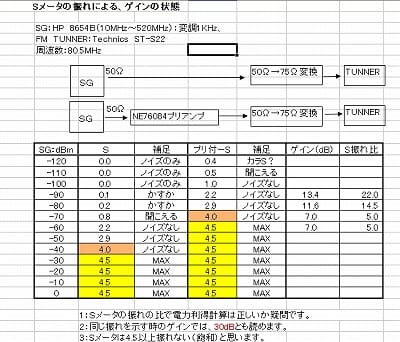

7.1 調整機器

SG:HP 8654B(10MHz~520MHz):変調1KHz、

FM TUNNER:Technics ST-S22

周波数:80.5MHz

7.2 50Ωvs75Ω変換

プリアンプの入出力は50Ωですので、出力を75Ωに変換する必要が有ります。

91Ωと43Ωで損失0.2dBと優秀です。

91Ωは100Ωと1KΩのパラで、43Ωは47Ωと470Ωのパラでほぼ実現出来ます。

*参照 http://ham-radio.com/k6sti/match.htm

7.3 調整

SGの出力をー70dBm程度にして、受信側のSメータの振れが最大になる様に、

トリマーとコイルの幅の微調整をします。

8.結果

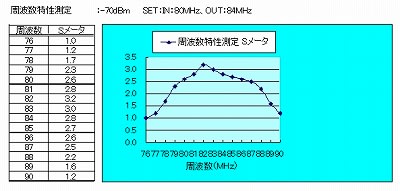

初めはSメータの振れの比で電力利得の計算をしたがこれはまずいですね。

で、同じSメータの振れ位置になる感度差で見ると中心周波数で30dBと読めます。

低い側は20dB、高い側は10dBと読めます。

感度の比較

周波数別Sメータ振れ

集計の仕方を変えたグラフ

RX-MDX5に2.5D2Vの同軸ケーブル3mで接続して見ましたがノイズが無くなり良好です。

分配器→75Ωケーブル→プリアンプ(IN:75→50Ω→AMP→50Ω))→2.5D2V同軸ケーブル

→50-75Ω変換→RX-MDX5

12GHz帯のGaAsFETでも発振も無く動作する事が確認出来ました。

2SK571は@800円もするが、NE76084は廃品種と言う事も有りアマチュアには好材料です。

安い石でこれだけ実用なら良しと思います。

SGM2006M-900MHz-22dBは10個200円ですし、FHX35LPはHEMTですが@300円程度ですので

こういう半導体でも実験して見たいですね。

9.終わりに

1.2GHz、430MHz、144MHz、50MHz帯のプリアンプは多く作って来ましたが、

NE76084でFM帯で動作確認出来ましたので良かったです。

チップ部品は現在のものは小さすぎで、以前の在庫を利用しましたが、

アマチュアレベルでは使い易く、高周波には必需品と思いました。

*その他 参考文献 「高周波回路の設計・製作」鈴木 憲次 著 CQ出版

久振りに楽しかったです。

だが、心は

だが、心は