2016年7月31日 外気温:32℃ 室温:29℃(エアコン)

昨日から真夏の入道雲が見られて夏本番になって来ましたね。

でも天気予報では雨だったはずだが遅れているようです。

13:00頃

さて、昨日までに、「APA2068」と言うSOPタイプのミニICで最大2.6WX2

を出せるICの動作確認をするため試作して見ました。

1.ICの規格

VDD 5V動作

THD = 10%, RL = 4 Ω, Fin = 1 kHz - 2.6 W

THD = 0.5%, RL = 8 Ω, Fin = 1 kHz - 1.3 W

PO = 0.9W, RL = 8 Ω, Fin = 1 kHz - 0.08 %

まあ、8ΩのSPを使ったので1Wx2程度でしょうね。

2.試作

①SOP→DIP基盤を使いました。

②接続図

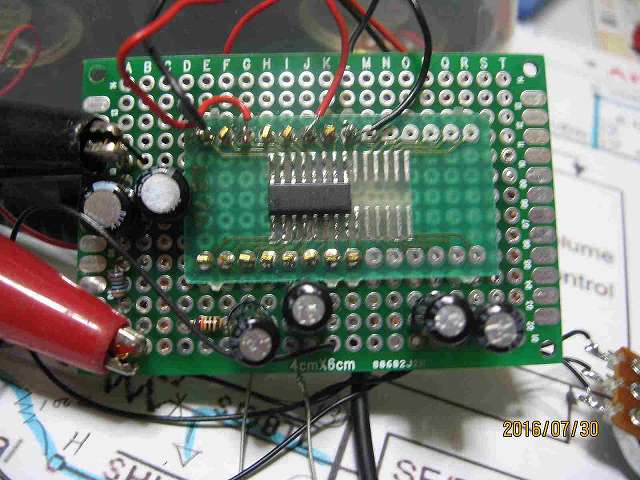

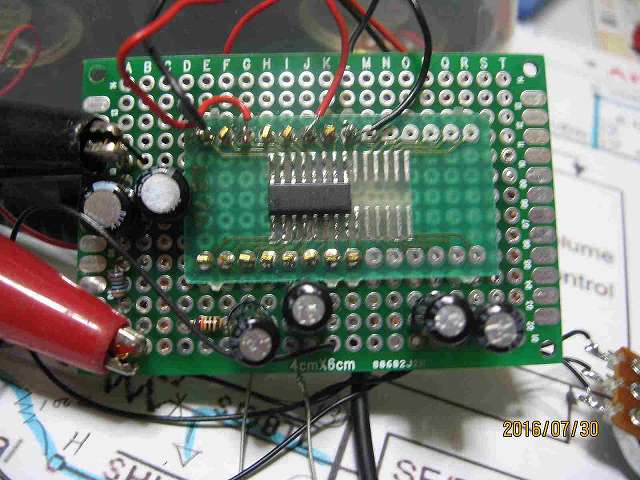

③40x60のスノーホール基盤に固定・配線

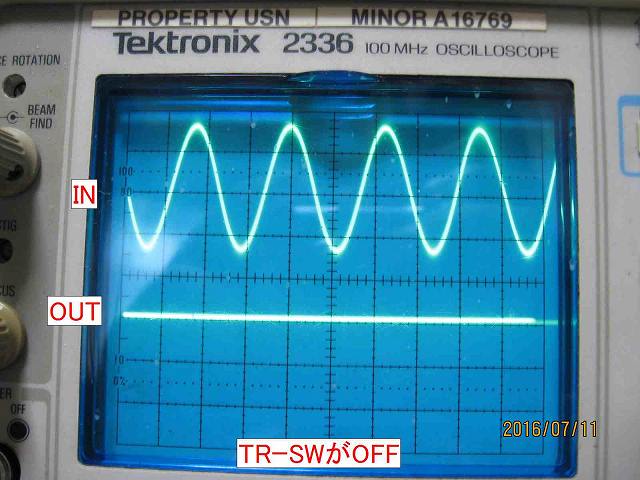

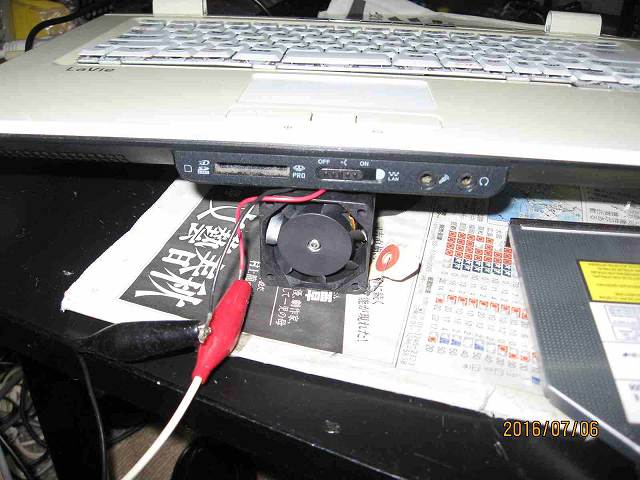

3.動作試験中

入力にステレオ信号を入れて動作確認しています。

今後、小型の入れ物に入れて完成予定です。

昨日から真夏の入道雲が見られて夏本番になって来ましたね。

でも天気予報では雨だったはずだが遅れているようです。

13:00頃

さて、昨日までに、「APA2068」と言うSOPタイプのミニICで最大2.6WX2

を出せるICの動作確認をするため試作して見ました。

1.ICの規格

VDD 5V動作

THD = 10%, RL = 4 Ω, Fin = 1 kHz - 2.6 W

THD = 0.5%, RL = 8 Ω, Fin = 1 kHz - 1.3 W

PO = 0.9W, RL = 8 Ω, Fin = 1 kHz - 0.08 %

まあ、8ΩのSPを使ったので1Wx2程度でしょうね。

2.試作

①SOP→DIP基盤を使いました。

②接続図

③40x60のスノーホール基盤に固定・配線

3.動作試験中

入力にステレオ信号を入れて動作確認しています。

今後、小型の入れ物に入れて完成予定です。