2017年5月17日 外気温:19℃ 室温;24℃

今日は杏林大学付属病院に以前の手術の経過観察をみて貰う為に早朝から出かけて来ました。

帰宅はPm2時頃で時間が空いたので「デサルフェータ」2号機をまとめて見ました。

本件は、「有限会社 宗平技研」の特許があるので、あくまで個人的な興味で作りました。

また、この機器は無負荷で高電圧が出て危険ですので参考程度に御覧下さい。

1.有限会社 宗平技研の参照情報

ノコギリ波

https://www.youtube.com/watch?v=5YxrFoaqrTg

自動車用バッテリーをデサルフェーターにて延命

http://uskd.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

発振回路 基本原理

http://munehira.com/dc-dc/index.html

サルフェーション除去防止 パルス充放電回路

http://munehira.com/dc-dc/index.html

2.興味のポイント

・簡単回路(特許):基本回路

・ノコギリ波を発生(電流)

3.自作品

ノコギリ波はオンボロオシロと測定環境・技術不足などで再現出来なかったが、面白いです。

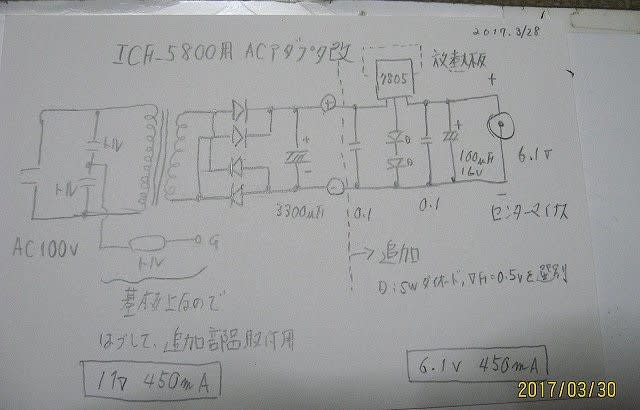

今回は入力電源(ACアダプタ)を使うものです。(BATTの電気を使わない)

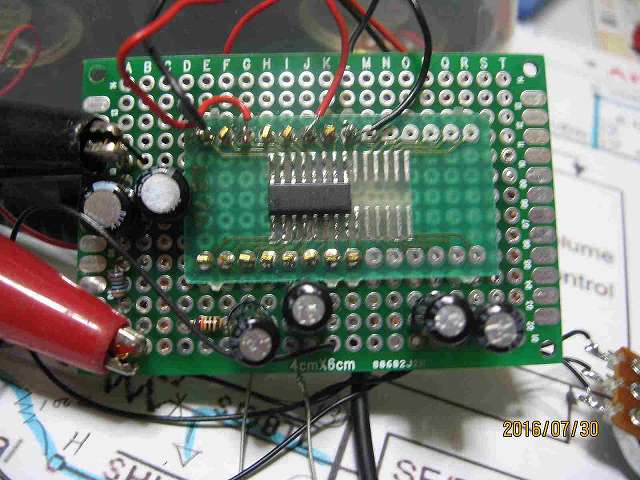

・完成基盤:ランドは手彫りです。

・適当に組んだ、いい加減な回路

2SA1015-Y、2SC1815-Y、とSONYのインダクタ、ショットキバリアダイオードが中心です。

可変レギュレターは「API1084」の手持ちを使いました。

理由は入力電圧でパルス幅が大幅に変化するのを押さえる為です。

4.測定結果

・o.5Ω負荷の電圧波形

0.5Ω負荷での電圧波形で、パルス周期はおよそ70μsで周波数は約14KHzです。

拡大波形です。パルス幅:約150~200ns

・o.5Ω負荷で途中の100Ωの電流→電圧波形(かなりいい加減な測定です)

残念ながら、ノコギリ波は見られません。技術の無さにため息です。

Sweepを50μsにしたもの。

・無負荷時の電圧波形

何と160Vピークが出ています。本当か?

・新品BATT負荷の電圧波形

パルス周期が100μsになり、f≒10KHzです。

Sweep:0.2μsにして拡大したもの。何だか分からない波形。

5.まとめ

・宗平技研 様の部品は、インダクタ:22mH、N-P一体MOS-FET、抵抗、ショットキーバリアダイオード

と予想され、超小型でSMD部品で構成されFUSEすらなく大丈夫?と思いました。

・試作器の消費電流は、本体:約25mA、レギュレータ:約20mAで同時に動作させると、

45~50mA(Vin:12.3V)で、1号機:100mAの半分です。

・レギュレータが入っているので、電源の電圧で周期の変動が抑えられます。

・パルス回路はリード線のインダクタンスやインダクタ自体の抵抗、容量などで影響を受け、

私の様な、いい加減な測定環境では正確に測定出来ないが、簡単な回路程難しいと思いました。

・BATTから電気を貰う方式は再現出来ませんでした。

・ショットキーバリアダイオード(またはコンデンサ)は直接BATTを繋ぐと2SC1815-Yが

温まって来るので危険と判断して入れました。

6.その他

使ったSONYのインダクタの参考データです。

7.最後に

電子回路は部品などを理解出来て来ると、うそをつきませんが、騙される場合は有ります。

しかし、面白いです。

インダクタは色々試しましたが、f≒10KHz前後にするには試行が必要でした。

追試される方は危険ですし、一切の責任は負えませんのでご了承下さい。

今日は杏林大学付属病院に以前の手術の経過観察をみて貰う為に早朝から出かけて来ました。

帰宅はPm2時頃で時間が空いたので「デサルフェータ」2号機をまとめて見ました。

本件は、「有限会社 宗平技研」の特許があるので、あくまで個人的な興味で作りました。

また、この機器は無負荷で高電圧が出て危険ですので参考程度に御覧下さい。

1.有限会社 宗平技研の参照情報

ノコギリ波

https://www.youtube.com/watch?v=5YxrFoaqrTg

自動車用バッテリーをデサルフェーターにて延命

http://uskd.blog.fc2.com/blog-entry-25.html

発振回路 基本原理

http://munehira.com/dc-dc/index.html

サルフェーション除去防止 パルス充放電回路

http://munehira.com/dc-dc/index.html

2.興味のポイント

・簡単回路(特許):基本回路

・ノコギリ波を発生(電流)

3.自作品

ノコギリ波はオンボロオシロと測定環境・技術不足などで再現出来なかったが、面白いです。

今回は入力電源(ACアダプタ)を使うものです。(BATTの電気を使わない)

・完成基盤:ランドは手彫りです。

・適当に組んだ、いい加減な回路

2SA1015-Y、2SC1815-Y、とSONYのインダクタ、ショットキバリアダイオードが中心です。

可変レギュレターは「API1084」の手持ちを使いました。

理由は入力電圧でパルス幅が大幅に変化するのを押さえる為です。

4.測定結果

・o.5Ω負荷の電圧波形

0.5Ω負荷での電圧波形で、パルス周期はおよそ70μsで周波数は約14KHzです。

拡大波形です。パルス幅:約150~200ns

・o.5Ω負荷で途中の100Ωの電流→電圧波形(かなりいい加減な測定です)

残念ながら、ノコギリ波は見られません。技術の無さにため息です。

Sweepを50μsにしたもの。

・無負荷時の電圧波形

何と160Vピークが出ています。本当か?

・新品BATT負荷の電圧波形

パルス周期が100μsになり、f≒10KHzです。

Sweep:0.2μsにして拡大したもの。何だか分からない波形。

5.まとめ

・宗平技研 様の部品は、インダクタ:22mH、N-P一体MOS-FET、抵抗、ショットキーバリアダイオード

と予想され、超小型でSMD部品で構成されFUSEすらなく大丈夫?と思いました。

・試作器の消費電流は、本体:約25mA、レギュレータ:約20mAで同時に動作させると、

45~50mA(Vin:12.3V)で、1号機:100mAの半分です。

・レギュレータが入っているので、電源の電圧で周期の変動が抑えられます。

・パルス回路はリード線のインダクタンスやインダクタ自体の抵抗、容量などで影響を受け、

私の様な、いい加減な測定環境では正確に測定出来ないが、簡単な回路程難しいと思いました。

・BATTから電気を貰う方式は再現出来ませんでした。

・ショットキーバリアダイオード(またはコンデンサ)は直接BATTを繋ぐと2SC1815-Yが

温まって来るので危険と判断して入れました。

6.その他

使ったSONYのインダクタの参考データです。

7.最後に

電子回路は部品などを理解出来て来ると、うそをつきませんが、騙される場合は有ります。

しかし、面白いです。

インダクタは色々試しましたが、f≒10KHz前後にするには試行が必要でした。

追試される方は危険ですし、一切の責任は負えませんのでご了承下さい。