2015年1月26日 外気温:13.6℃ 室温:20℃

今日は暖かい日だった感じです。

高輝度LEDの点灯や、ガーデニングライトなどネットに色々見られますので、

古くはトラ技の回路や、他の方の実験された回路などを再現した覚書です。

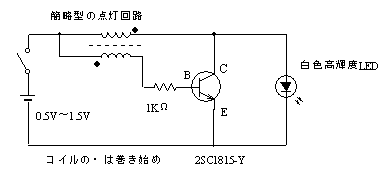

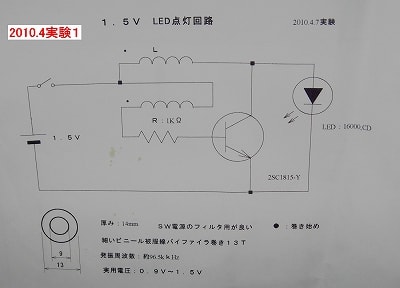

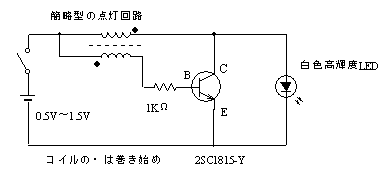

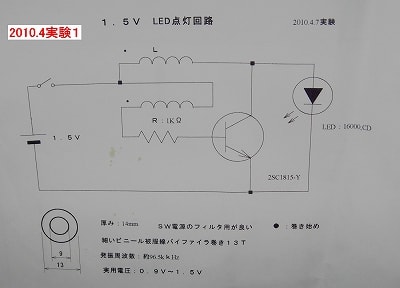

1.トラ技2000.4月号に有った回路

これをベースに簡易型が多く見られましたね。抵抗は1.5KΩです・

2SC1815Y、1KΩ、トロイダルコアに作ったものです。

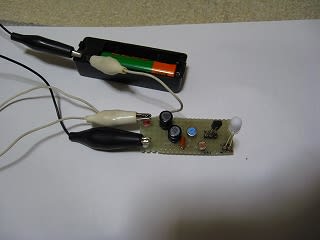

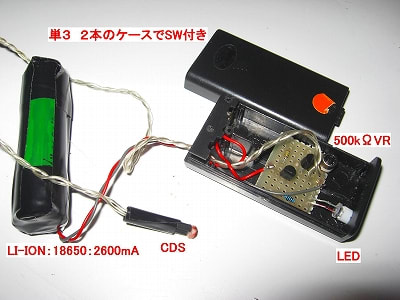

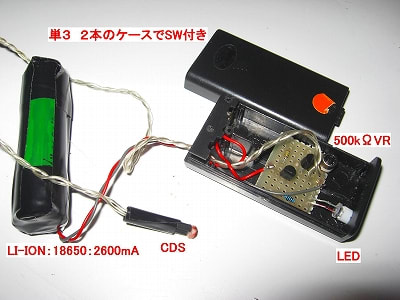

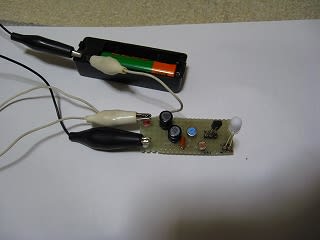

実際の試作品

電球付き虫めがねをLED化して単3の片側に収納したもの

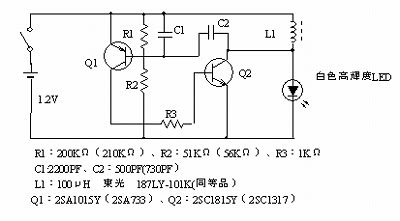

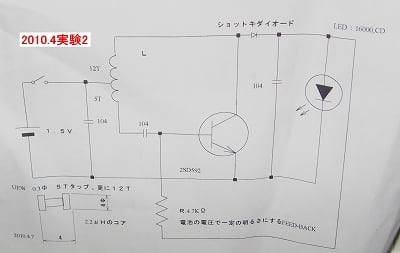

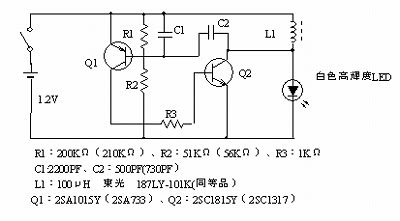

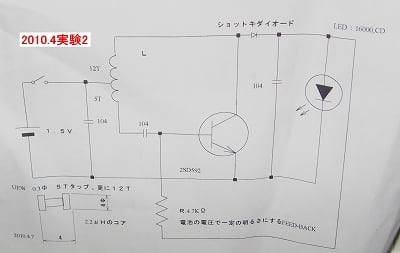

2.バケさんのHPだったか、初期のガーデニングライトを利用したもの

TRを2個使っています。

()は作成者の定数です。部品を変えて試作しています。

波形を見るとサイン波もどきの発振で約500~600KHzの周波数の様です。

DCレンジで1マス2Vです。テスターで測っても正しく表示されません。

プラス側は約4Vでマイナス側に-2Vが出ています。

LEDにパラにSWダイオードを入れて見るとマイナス側が消えます。

厳密に逆耐圧を考慮するプロの世界では許されない問題と思いますが

2SC1815-YのVCBO:60V、VCEO:50V、VEBO:5Vの範囲でアマチュアの実験

とLEDの逆耐圧はおよそ5V位ですのでこの範囲では大丈夫の様です。

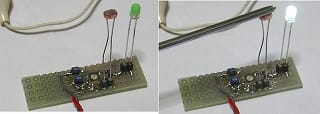

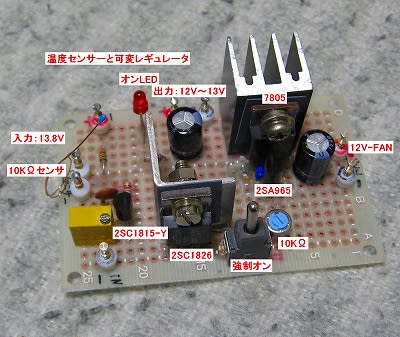

3.これも他の人のHPを引用して部品定数を変えたものです。

CDSを使って自動オンーオフさせたものです。

CDS:CL5516(5~10KΩ:10LUX、DARK:0.5MΩ)を使用しています。

蛍光灯30W1つ点灯時

蛍光灯が消えている時

次はCDSを外しVR部分を最良の3.3KΩにしてパラに0.01μFを入れています。

47μHのインダクターなどチップで作ろうとしたが動作せず形状の大きいインダクタを

使っていますが、100μHのチップが入手出来たらチップのみで再実験して見ます。

----------------------------------------------------------------

*2015.1・30 追記 関東地方は朝から雪が降っています。

TDKのチップインダクター100μHが格安で入手出来たので再実験です。

基盤の半田面に実装。TR:2SC1815GR、R1:5KΩチップVR

TDK 101K:抵抗値、約8Ω、コンデンサ:0.01セラミックチップ

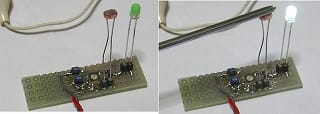

CDS無しの点灯状態です。

この時の波形です。マイナス側に出ておらず、ピークで3.8V位、f≒613kHzです。

CDS実装で30Wの蛍光灯の下でのオンーオフの動作確認です。

まとめ

2SC1815-Y時では消灯でも電流が9mAも流れていましたので、多少の改善をしました。

①2SC1815GRに変更:実測hfe140→340→感度が上がる→R1を大きく出来る

②抵抗器にコンデンサをパラに繋ぐ:0.01セラミック→感度(明るさなど)が上がる。

・電池から出る電流がおよそ9mA→0.37~1.96mAと低減出来ました。

・点灯時は9.5mA→16~17mAと増えましたので明るいです。

問題点

・感度が良すぎて,CDSの抵抗変化とのバランスが悪く照明によってはうすく点灯

してしまう事が有りました。

調整点(R1:VR:5KΩ)である程度は調整可能です。

---------------------------------------------------------------------------

*2015.2.2 チップ部品のオンパードで小型に小型に組んで見ました。

インダクタ:100μH:チップは同じ、TR:2SA1052チップPNP、R1:VR-5K同じ

0.01:チップ同じです。NPN→PNPの場合、電池の極性とLEDの向きを変えるだけです。

点灯のみ

CDSを付けて照明によりオンーオフ

その後、分かった事。

ネットでも色々実験されている方がいて、高輝度LEDは面白いですね。

この回路方式は「ジュール・シーフ」と呼ぶ様です。人の名前?か不明ですが。

コイルを巻いていても、独立したインダクターを使っていてもインダクター間で電磁結合

を利用しているのは同じですので、インダクタ間はなるべく並べて密の状態が良い

様です。

今後はパワーLEDを実験(1W~3W)を安くなりましたので試します。

-------------------------------------------------------------------------

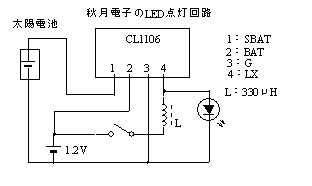

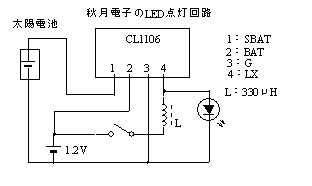

4.最近はIC化されている様です。

100均で、ガーデニングライトを入手したらコストダウンが進んでいます。

下記は秋月電子で売られている物ですが、同様な回路構成です。

太陽電池を外せば、LED照明?迄は行かないが目印灯位にはなります。

どんどん進化している様です。

面白いですね。尚、LEDには白キャップをかぶして拡散させています。

2015.1/27 追記

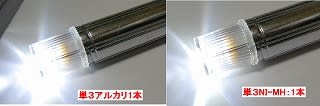

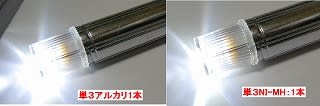

5.LEDに昇圧回路が付いたもの

秋月電子で1~2年前から売っているものですが、0.8V~1.5Vで光ります。

Typ:22000mcd 1.2Vの仕様です。

昔のニップル球を使ったペンシルライトを改造して見ました。

電池がアルカリ1.3V(中古)で約20mA程度です。

光具合です。十分に実用です。

------------------------------------------------------------2015

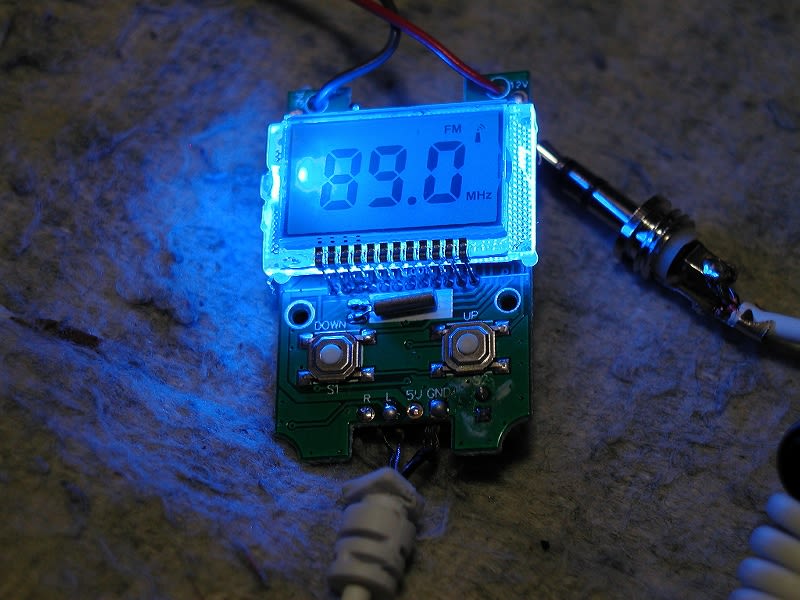

2015.2/13 追記 2010.4に作成したLED点灯回路

どこかの記事を参考に回路図を起こしたものですが、紙しか残っていなかったので

覚書として掲載しておきます。

手前がMP3-PLAYERに接続して試験中

手前がMP3-PLAYERに接続して試験中 内部基盤の状態

内部基盤の状態 周波数設定ボタンを押すと照明されます。

周波数設定ボタンを押すと照明されます。 完成後です。Eclair AIR BIOSと記載されています。

完成後です。Eclair AIR BIOSと記載されています。 内部の状態です、3.5インチのIDEタイプが乗ります。

内部の状態です、3.5インチのIDEタイプが乗ります。 250GBを実装して、PCに繋ぎ、NTFSでFORMAT出来ました。

250GBを実装して、PCに繋ぎ、NTFSでFORMAT出来ました。 デイスクの状態です。

デイスクの状態です。