今日はお彼岸です、また恒例のお墓(寺)巡りをしてきました

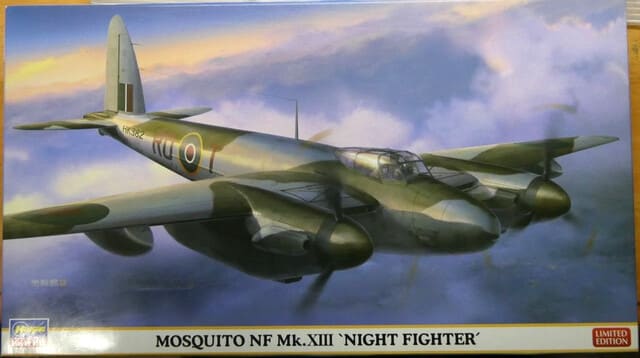

で、タミヤモスキート休憩でハセガワモスキートにチェンジです(笑)

なぜかモッシーづいています(;'∀')

2021年に地元のお店で購入したもので、箱を見ると2016と書かれていました

そのMkⅧがどんな機体かと云えば、やはり本家英国のWikiさんが一番

残念ながら日本語版はあまり参考になりませんでした(~_~;)

ついでに云うと、”世界の傑作機 No200DH.98 モスキート”の記述もちょっと...でしたね( ̄▽ ̄;)

英語版Wikiにはこんな事が書いてありました

『97機のNF Mk.IIが3.3GHzの周波数がSHF帯域のAI Mk.VIIIレーダーにアップグレードされ、

これらはNF Mk.XIIと指定されました。

NF Mk.XIIIは270機が製造され、Mk.XII型と同等の量産型でした。

これらの「センチメートル」レーダーセットは、「シンブル」(Mk.XII / XIII) または

ユニバーサル「雄牛の鼻"bull nose"」(Mk.XVII / XIX) レドームに取り付けられており、

機関銃を省略する必要がありました。』(翻訳ソフトより一部加徐筆)

頭の中で装備変更とタイプの外見の違いがやっと結びつきました(^^;

NF MkⅡのメートル波レーダーAI Mk.Ⅳをセンチメートル波使用レーダーAI Mk.VIIIに替え

大型レドームを装備した機体がMk.Ⅷなのですね

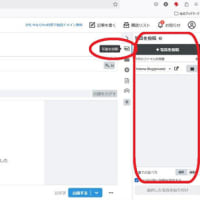

さて組み立てです

このレドームを組み込むには、機首を1.6mmカットせよとのご下命(組説)

ハイハイと東京土産のMR.HOBBYモデリングソー(0.1mm)で切り取ります(^^)

写真左端の半円状の物がそのレドームパーツ、レジンのムクです(^^;

ウ~ン、本当に切れ味抜群でした(^^)

コックピットを組み立てました

箱に2016とは有りましたが、至ってシンプルな...元は20世紀版ではないでしょうか

で、あっという間にコックピットを胴体に組み込んで接着します

でもパイロットを入れようと、コックピット左側面のパーツは接着していません

ここらの構造はタミヤとソックリ!

といってもこちらが先なんですよね(^^;

主翼とエンジンカウリングの組立てに入ります

タミヤと違うところは主翼下がカウリング前部を除いて一体となっているところ

一緒なところは主翼とカウリング上面が一体となっている事です

パーツ構成が完全に上下分離されている形ですね

カウリング部分が前部左右パーツと、主翼下面パーツと一体の後部に分かれています

接着順はカウリング左右⇒主翼下面(含むカウリング後部)⇒主翼上面の順ですが

やはりカウリングの接着面でどうしても段差が生じてしまいました

後で主翼上下を合体させた際も微妙にずれが💦

翼端から少しずつ接着していき、ちょっと合わないところは力技で合わせています(^^;

後発のタミヤよりいいと思ったのは、エンジンナセル後端の上部

タミヤはまだ整形中です(-_-;)

ここの整形が本当に面倒くさいのですが、処理不要で助かりました(^^)

主脚です

これを主翼の上下を合わせる前に主翼下パーツの上から差し込む指示になっています

組み込んで主翼上面を接着した跡です

後から主脚部分だけを差し込んでも何とかなったかもしれませんね

タミヤ・ハセガワ比較ついでですが、主翼のラジエターフラップです

御覧の通りタミヤは開ハセガワは閉です、それがどうしたと云われればナニですが(^^;

パイロットを入れるために接着しなかった右前部胴体は

スペースが作業的に大丈夫そうだったので、接着してできた段差を均します

そして、機首のブルノーズ・レドーム(レジンむく)を付けました

切断面がかなり雑で...( ̄▽ ̄;)

水平尾翼に尾輪も付けて士の字です

もう工作が混然一体となって

もう工場状態(笑)

【続く】

で、タミヤモスキート休憩でハセガワモスキートにチェンジです(笑)

なぜかモッシーづいています(;'∀')

2021年に地元のお店で購入したもので、箱を見ると2016と書かれていました

そのMkⅧがどんな機体かと云えば、やはり本家英国のWikiさんが一番

残念ながら日本語版はあまり参考になりませんでした(~_~;)

ついでに云うと、”世界の傑作機 No200DH.98 モスキート”の記述もちょっと...でしたね( ̄▽ ̄;)

英語版Wikiにはこんな事が書いてありました

『97機のNF Mk.IIが3.3GHzの周波数がSHF帯域のAI Mk.VIIIレーダーにアップグレードされ、

これらはNF Mk.XIIと指定されました。

NF Mk.XIIIは270機が製造され、Mk.XII型と同等の量産型でした。

これらの「センチメートル」レーダーセットは、「シンブル」(Mk.XII / XIII) または

ユニバーサル「雄牛の鼻"bull nose"」(Mk.XVII / XIX) レドームに取り付けられており、

機関銃を省略する必要がありました。』(翻訳ソフトより一部加徐筆)

頭の中で装備変更とタイプの外見の違いがやっと結びつきました(^^;

NF MkⅡのメートル波レーダーAI Mk.Ⅳをセンチメートル波使用レーダーAI Mk.VIIIに替え

大型レドームを装備した機体がMk.Ⅷなのですね

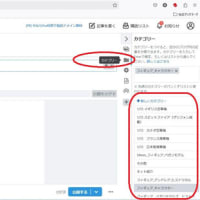

さて組み立てです

このレドームを組み込むには、機首を1.6mmカットせよとのご下命(組説)

ハイハイと東京土産のMR.HOBBYモデリングソー(0.1mm)で切り取ります(^^)

写真左端の半円状の物がそのレドームパーツ、レジンのムクです(^^;

ウ~ン、本当に切れ味抜群でした(^^)

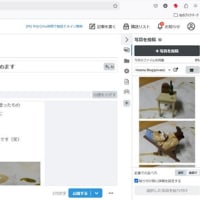

コックピットを組み立てました

箱に2016とは有りましたが、至ってシンプルな...元は20世紀版ではないでしょうか

で、あっという間にコックピットを胴体に組み込んで接着します

でもパイロットを入れようと、コックピット左側面のパーツは接着していません

ここらの構造はタミヤとソックリ!

といってもこちらが先なんですよね(^^;

主翼とエンジンカウリングの組立てに入ります

タミヤと違うところは主翼下がカウリング前部を除いて一体となっているところ

一緒なところは主翼とカウリング上面が一体となっている事です

パーツ構成が完全に上下分離されている形ですね

カウリング部分が前部左右パーツと、主翼下面パーツと一体の後部に分かれています

接着順はカウリング左右⇒主翼下面(含むカウリング後部)⇒主翼上面の順ですが

やはりカウリングの接着面でどうしても段差が生じてしまいました

後で主翼上下を合体させた際も微妙にずれが💦

翼端から少しずつ接着していき、ちょっと合わないところは力技で合わせています(^^;

後発のタミヤよりいいと思ったのは、エンジンナセル後端の上部

タミヤはまだ整形中です(-_-;)

ここの整形が本当に面倒くさいのですが、処理不要で助かりました(^^)

主脚です

これを主翼の上下を合わせる前に主翼下パーツの上から差し込む指示になっています

組み込んで主翼上面を接着した跡です

後から主脚部分だけを差し込んでも何とかなったかもしれませんね

タミヤ・ハセガワ比較ついでですが、主翼のラジエターフラップです

御覧の通りタミヤは開ハセガワは閉です、それがどうしたと云われればナニですが(^^;

パイロットを入れるために接着しなかった右前部胴体は

スペースが作業的に大丈夫そうだったので、接着してできた段差を均します

そして、機首のブルノーズ・レドーム(レジンむく)を付けました

切断面がかなり雑で...( ̄▽ ̄;)

水平尾翼に尾輪も付けて士の字です

もう工作が混然一体となって

もう工場状態(笑)

【続く】

どちらも甲乙付けがたい出来のキットだと思いますが、比較しながら作るのも楽しいでしょう。

主翼の取付けにしっかりした桁があるのが共通なのも面白いです。

最後の写真を見ると、ハセガワの方が少し胴体がふっくらとしているように見えます。

いつもコメントありがとうございます<(^^)>

>おぉ~~、タミヤとハセガワの競作になりましたね<

意図せずしてなっちゃいました(笑)

>ハセガワの方が少し胴体がふっくらとしているように見えます<

クラキン様、凄い!仰られる通りです!!

云われてノギスで測ってみたら、フラップ後縁と胴体の部分で『1mm』ほどハセガワが太っていました。

全然気付きませんでした(;'∀')

これは早速ブログのネタにさせて頂きます、大変貴重なご指摘ありがとうございました

<(_ _)>。