春の気配どころか、もうこれは春の嵐!一体どうなっているのでしょうか(^^;

フライトヘルメットのチンカップを忘れていたので、塗り重ねました

パイロットの手袋も当時のカラー写真を元に塗り変えています

チンカップはハセガワのF4F-4の時に塗っていたはずなんですがねぇ...すっかり忘れてました💦

見る度に、アレ?と色々なところが目に入ってきて、これが一々気になります...

そこで、まずは翼端灯をクリアランナーで再生することにしました

キットの該当部分を切り取り、ここに中をドリルでくり抜き色を入れたものを接着しました

これをやすりで形を整え、ペーパーとコンパウントで磨いたのがコレです

ちょっと右翼側の緑を深く掘り過ぎて、ランプが長くなり過ぎましたね(^^;

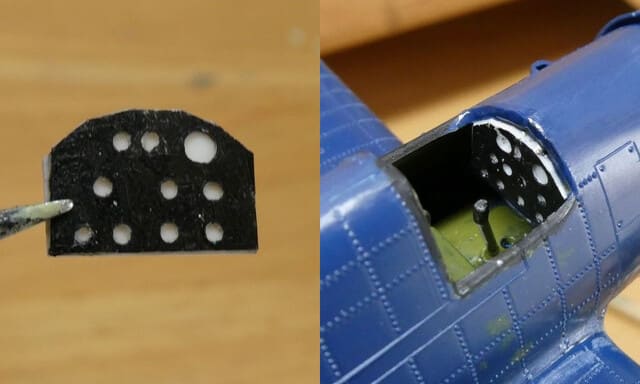

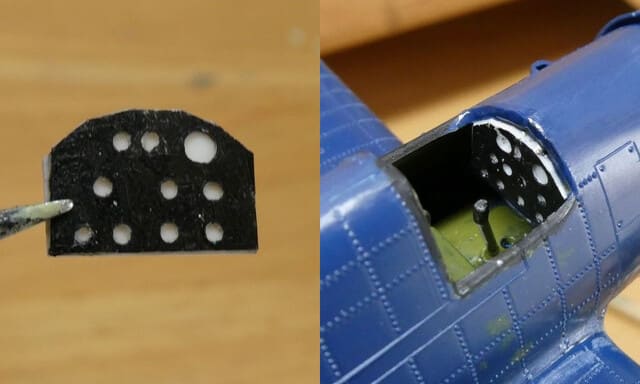

コックピットのコンソールも全いに等しい状態なので、プラ板ででっち上げました

メーターの位置、大きさ、数は適当です(^^;

実機ならメーターも黒で針と目盛りだけ白なのですが、何せ適当なもので(;'∀')

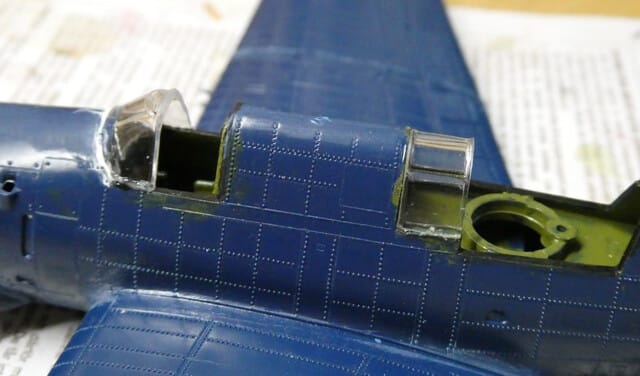

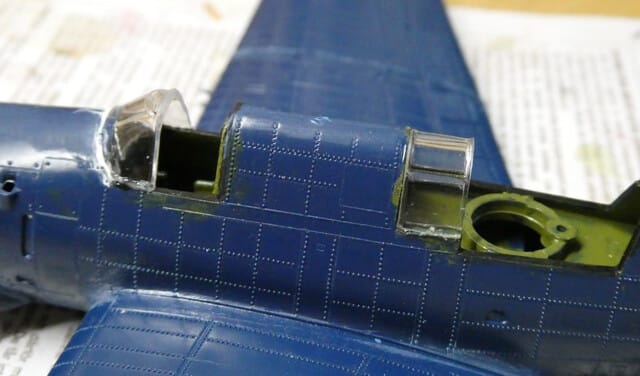

そしてスライドキャノピー...これ開放状態への工作が今回の製作の肝かも知れません

或る意味、モーター仕込みより重要です

その前に、まず固定部分を接着しました

第一風防は右側が機体側より若干出ていたので、削って磨き直しています

って、その右側を写していないという...(T T)

閉状態ならキットのクリアパーツで充分なのですが

開状態にするともうダメ(笑)

もう自作しかないです(^^;

で、途中撮り忘れてしまったのですが出来ました

このために?臨時に乗ってもらった搭乗員とまず閉状態で

ジャジャーン、オープンしましたァ~

まぁこの位なら、いいでしょうと( ̄▽ ̄;)

素材は接着剤とか軽い工具などの梱包に使われているPET材を使っています

整形はカットして形を整えてから、蒸気に当てて曲げました

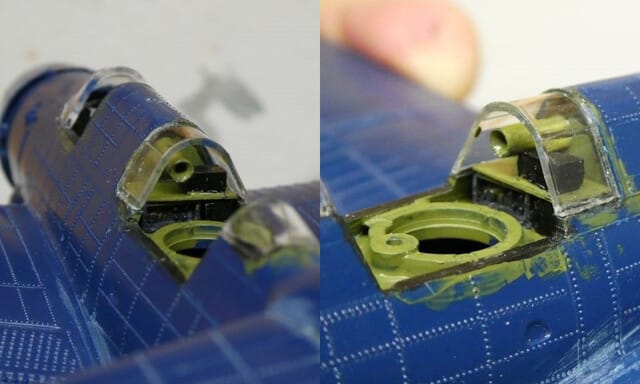

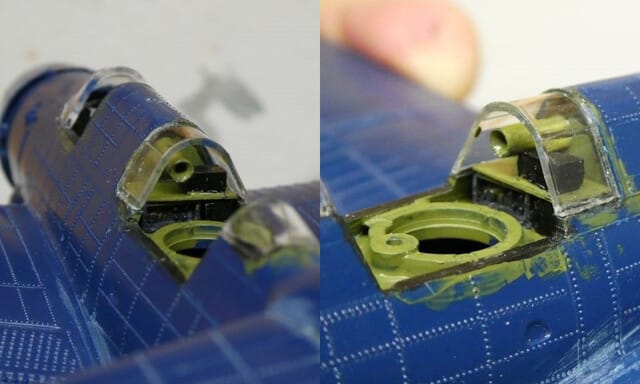

色々弄っている内にガンナーの後(前?)がスッカラカンなのが気になりだしました

そこで実機写真を(あくまでも)参考に、ここも適当にそれっぽくしています

上下を分ける段に無線機や方位表示機と思しきものと、意味不明なパイプ状の物などをでっち上げました

クリアパーツが有っては邪魔で仕方ありません、取っちゃろうと思ったのですが

もうガチガチに接着してしまっていて、無理に取ろうとすると壊してしまう可能性大

またボトルシップ製作でもないですが、開いたところからパーツを差し込む事になりました(^^;

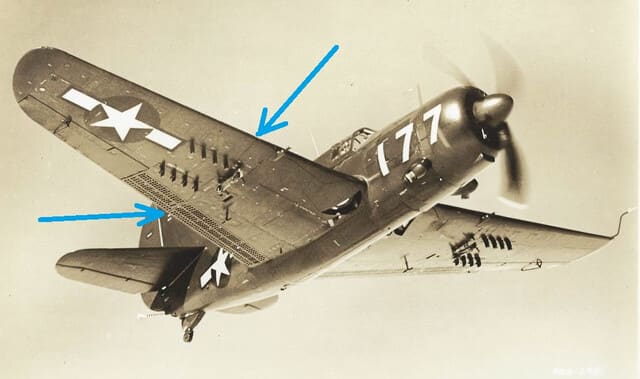

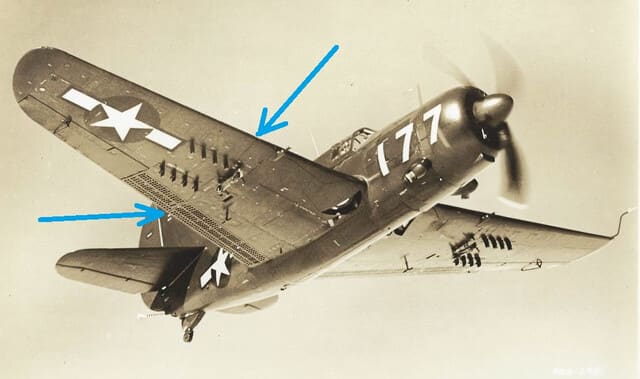

そして主翼下の懸架物(ロケット弾と増槽)ですが、これの取付穴の位置が変です💦

特に増槽の取付位置が折り畳み外翼側と云うのは明らかに間違っています(-_-;)

これが良く分かる下面を写した写真はなかなか見つからなかったのですが

maynard's garageと云うところにそれが見える画像が有りました

青い矢印のところが主翼の折り畳みラインです

また前回の(3)で紹介させて頂いた、KEY AEROにもこれが判る写真が有りますので、ご確認ください

ロケット弾の色もさっぱり分からんし...そこで全部、プラ棒を伸ばしたもので穴埋めしました(^^;

増槽だけは位置を直して付けるつもりですが

もう工作はうんざりです、あ~早く塗装してぇ~(´;ω;`)

【続く】

フライトヘルメットのチンカップを忘れていたので、塗り重ねました

パイロットの手袋も当時のカラー写真を元に塗り変えています

チンカップはハセガワのF4F-4の時に塗っていたはずなんですがねぇ...すっかり忘れてました💦

見る度に、アレ?と色々なところが目に入ってきて、これが一々気になります...

そこで、まずは翼端灯をクリアランナーで再生することにしました

キットの該当部分を切り取り、ここに中をドリルでくり抜き色を入れたものを接着しました

これをやすりで形を整え、ペーパーとコンパウントで磨いたのがコレです

ちょっと右翼側の緑を深く掘り過ぎて、ランプが長くなり過ぎましたね(^^;

コックピットのコンソールも全いに等しい状態なので、プラ板ででっち上げました

メーターの位置、大きさ、数は適当です(^^;

実機ならメーターも黒で針と目盛りだけ白なのですが、何せ適当なもので(;'∀')

そしてスライドキャノピー...これ開放状態への工作が今回の製作の肝かも知れません

或る意味、モーター仕込みより重要です

その前に、まず固定部分を接着しました

第一風防は右側が機体側より若干出ていたので、削って磨き直しています

って、その右側を写していないという...(T T)

閉状態ならキットのクリアパーツで充分なのですが

開状態にするともうダメ(笑)

もう自作しかないです(^^;

で、途中撮り忘れてしまったのですが出来ました

このために?臨時に乗ってもらった搭乗員とまず閉状態で

ジャジャーン、オープンしましたァ~

まぁこの位なら、いいでしょうと( ̄▽ ̄;)

素材は接着剤とか軽い工具などの梱包に使われているPET材を使っています

整形はカットして形を整えてから、蒸気に当てて曲げました

色々弄っている内にガンナーの後(前?)がスッカラカンなのが気になりだしました

そこで実機写真を(あくまでも)参考に、ここも適当にそれっぽくしています

上下を分ける段に無線機や方位表示機と思しきものと、意味不明なパイプ状の物などをでっち上げました

クリアパーツが有っては邪魔で仕方ありません、取っちゃろうと思ったのですが

もうガチガチに接着してしまっていて、無理に取ろうとすると壊してしまう可能性大

またボトルシップ製作でもないですが、開いたところからパーツを差し込む事になりました(^^;

そして主翼下の懸架物(ロケット弾と増槽)ですが、これの取付穴の位置が変です💦

特に増槽の取付位置が折り畳み外翼側と云うのは明らかに間違っています(-_-;)

これが良く分かる下面を写した写真はなかなか見つからなかったのですが

maynard's garageと云うところにそれが見える画像が有りました

青い矢印のところが主翼の折り畳みラインです

また前回の(3)で紹介させて頂いた、KEY AEROにもこれが判る写真が有りますので、ご確認ください

ロケット弾の色もさっぱり分からんし...そこで全部、プラ棒を伸ばしたもので穴埋めしました(^^;

増槽だけは位置を直して付けるつもりですが

もう工作はうんざりです、あ~早く塗装してぇ~(´;ω;`)

【続く】