前から予定していたKさんを迎え、「うれ往来・鎌倉街道」の本道探しに入る。予定時間もあり、Kさん、Eさん、私の3名で水須集落から入る。

水須の倒木を潜り前に進む。

水須集落から本道に入ると赤蔵谷に突き当たり、赤蔵谷の縁にある道を進む。

前年度に、Eさん達と切り開いた所でありスムーズに進める。

小さい沢を渡り五俵平へ向かう。此処までは先日来ているので早く行ける。

道を案内する様にこの石を右に曲がる。堀込が続く。

先に来た時の平らな石は、道に敷設されて確りと土砂の流失を防いでいる。

最初の谷に入る。三諸谷と判る。

右側から左側へ横切るが道跡は浅く続く。Eさんが先導役で進む。

道跡は、消えたり、姿を現したりと時の流れを感じながら進む。次に大きい谷に挿し掛かる。(後日調べたら足洗谷と判る)。

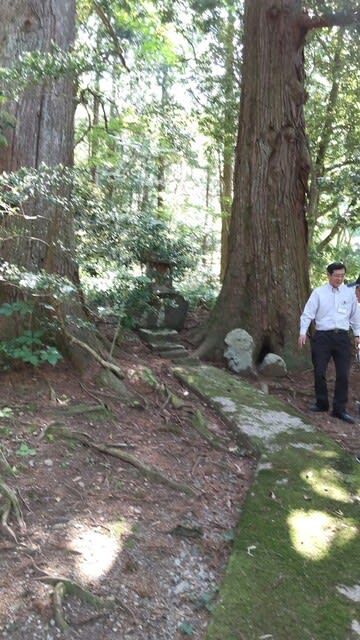

霧に包まれたこの谷に入ると杉の大木から発する霊気が身体全体を包む。

百間滑のご神木を発見したと同じ感覚を覚える。

ここ迄が大変だった。笹の激藪で幾度も道跡を探すのに苦労するし、道跡が不透明だった。今回の到達地点を示す目印を付ける。(足洗谷はここでは深く感じる) この先は次の挑戦にする。

Kさんの雨具は霧の中でも良く確認出来た。GPSが活躍してくれる。

五俵平では小雨が雨に代わり雨具を着るベテランのEさん。

朝は、雨に濡れたが水須に着くとこの快晴なり。これから始まったばかりであり長い道のりを思わせる。

Eさんも疲れも見せず帰宅への準備される。今回は小雨の中、皆さん其れなりの収穫を得ましたので有難う御座いました。ヤッパリ水須山攻略が最大の課題を示していると思いました。次回もお願いします。

6月3日迄の足跡。激藪の連続。