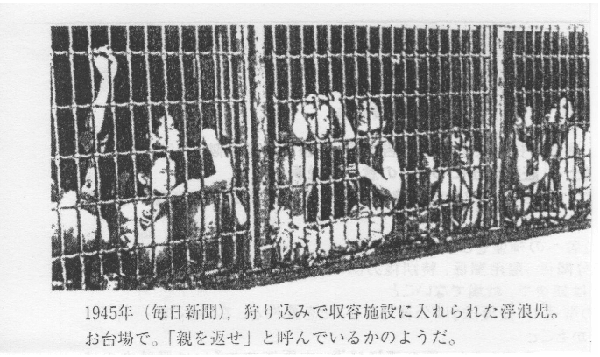

戦争は終わった。疎開していたクラスの何人かは親が迎えに来て、都会へ帰っていった。

しかし、ボクの親は迎えにこなかった。祖母が北海道へ出かけた。あとで知ったことだが、父母に秋田へ転居するようにと説得に行ったとのことである。

食糧の不足していた時代である。母は秋田に来る前に栄養失調のせいか気を失い、倒れたそうである。当時撮った父の写真はガラガラに痩せていたのを姉は見たという。

北海道では親子8人の食糧を確保するのは難しかったせいかも知れないが、父母は秋田へ転居することにしたらしい。

母は11月の初めに2歳の妹とまだ赤ちゃんの弟を連れ、貨物船で津軽海峡を渡ってきた。父が秋田へ来たのは翌年の1月であった。親子8人が揃ったのは半年ぶりであった。

ボクは父母がいない間、さびしく思ったことが2度あった。

一つは、近所におもちゃ売りが来たときである。子供たちが母親からおもちゃを買ってもらっている様子を見て羨ましくなった。メンコやコマなどではなかったかと思うが、祖母にねだったら叱られて買ってもらえなかった。それどころか次々と小言を言われ、ボクは悲しく寂しい思いをこらえていたのだ。そのときは親が恋しかった。

2度目はボクがパンツをはいていない事を、親戚の子に言いふらされたときである。

北海道にいたときは、寝床に入る前に、必ず下着や上着をきちんと畳んで枕元に置いていた。夜中に空襲警報のサイレンがなると飛び起きて、急いで身支度をして防空壕へ飛びこんでいたのだ。空襲のときは下着を着る暇もなく、半ズボンや上着だけで避難したことがあったのかも知れない。

疎開した日も飛び起きて急いで身支度をしたのだろうか、パンツをはかずに半ズボンをはいたままだったのだ。あの疎開のどさくさで、母親も下着のチェックが出来なかったのだろう。

ボクは母親が秋田へ来る3か月余り、パンツなしで洗濯をしない半ズボンで過ごしたのだ。ベルト代りに結んでいた布ひもの折り目には、びっしりと虱(シラミ)が並んでいた。

母が秋田へ到着する時刻を待っていたとき、突然、祖母に床屋へ行くように言われた。ぼうぼうに伸ばしたままだった頭を母に見せないようにしたのだろう。床屋から帰ったときには母は家に着いていた。姉は駅へ母を迎えに行くことができたが、ボクは間に合わなかった。

親戚の家には祖母と叔母と2人の従姉妹の4人が住んでいた。叔父はこの年の4月に亡くなっていたのだ。

そして、一つの屋根の下でボクの家族8人と、叔母の家族4人が暮らすことになった。

ヨクモ~

ヨクモ~