これが善光寺の案内図。善光寺の山号は定額山で、山内にある

天台宗の大勧進と25院、浄土宗の大本願と14坊によって護持・運営されている。

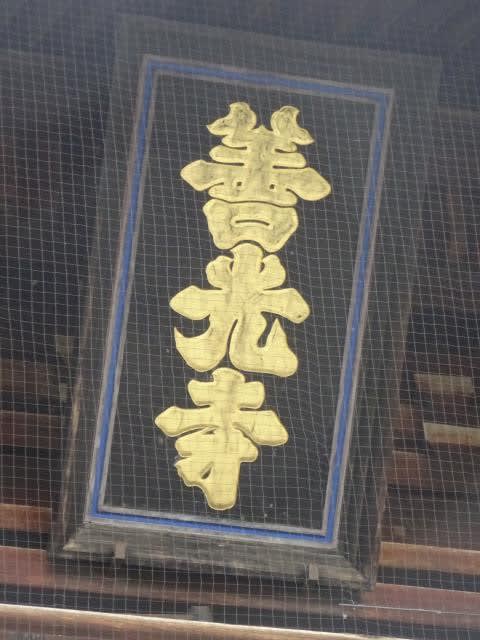

山門に揚げられている善光寺の額は、通称「鳩字の額」と

言われている。この額には鳩が5羽隠されている。

鳩字の額(善光寺の額)は享和元年(1801年)

輪王寺宮公澄法親王の筆で大変有名な額だ。

これが1953年(昭和28年)に国宝に指定された本堂。

現存する本堂は1707年(宝永4年)に竣工。

2階建のように見えるが建築形式的には一重裳階付である

屋根は檜皮葺きで屋根形式は撞木造という特異なもの。

檜皮葺建造物の中では日本一の規模を誇る広大な建物だ。

間口24メートル、奥行54メートル、軒高26メートルで

間口に比して奥行きが深い。日本の仏堂には特異な平面だ。

御線香売場と大香炉。香炉の所で外国人が通訳の説明を

聞いて何やら頷いたり、笑ったりしていたのが印象的だった。

寛延3年(1750年)に完成した二層入母屋造りの山門(三門)で

重要文化財に指定されている。上層には仏間があり

文殊菩薩像、四天王像四国八十八ヶ所尊像などが安置されている。

5羽の鳩が隠れている善光寺の額は畳三畳程あるそうで、

横に立っている人と比べるとその大きさが分かる。

享保7年(1722年)に完成した濡れ仏。

高さ約2.7メートルの延命地蔵菩薩坐像だ。

66部(日本全国を行脚する巡礼者)の供養の為

法誉円信が広く施主を募って造立したもの。

江戸の大火の火元として処刑され、のちに歌舞伎や

浄瑠璃の題材と成った「八百屋お七」の冥福を祈り

恋人の吉三郎が造立したという伝説もある。

六地蔵は、われわれ衆生が輪廻を繰り返す6つの世界(6道)に現れ、

迷いや苦しみから衆生を救ってくださる菩薩だ。

向かって右から地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界の

地蔵菩薩だ。地獄界の地蔵菩薩が蓮台から片足を

踏み出しているのは、一刻も早く衆生を救いに

行こうという気持ちの顕れと言われている。

山門に入る手前に瀟洒なお手洗い(御安心処)がある。

このトイレ建造には7000万円かかったそうだ。

山門から仁王門方面の仲見世通り。ここには善光寺に

因んだ土産物店が軒を並べている。又食事処として

お蕎麦屋さんの数も多い。午前中早目に着いた為、

この頃から人出が増えて賑わいが増してきた。

いかにも門前町という風景だ。

善光寺の特徴としては日本において仏教が諸宗派に分かれる

以前からの寺院であることから、宗派の別なく宿願が

可能な霊場と位置付けられている。

お釈迦様の弟子であるびんずる尊者様は古くより健康の

仏様として信仰されてきた。自分の体の悪い部分と同じ

箇所に触れることでその痛苦から救われると言われている。

善光寺のご本尊は日本最古と伝わる一光三尊阿弥陀如来。

本堂の床下には約45メートルの暗闇の回廊があり、

秘伝の御本尊と結縁する「お戒壇めぐり」をすることができる。

通常のダルマの色は赤だが、時折他の色のものを見ることがある。

ダルマの7つの色はみな意味が違うそうだ。

赤は厄除け・家内安全、金は金運招福、白は合格必勝、

黒はなんと商売繁盛、黄は幸福招福、先日見た桃は人運・良縁、

そして緑は健康祈願だそうだ。詳しくは知らなかった。

この経蔵の中には仏さまの教えを余すところなく網羅した経典

「一切経」を収めた輪蔵がある。この輪蔵を回すことで

中のお経を全て読んだと同じ無量の高徳が得られると言われている。

御開帳は数え年で7年に一度行われる善光寺最大の行事。

善立本尊御開帳において、本尊前に建てられる高さ

10メートルの角塔婆が回向柱だ。この柱は前立本尊さまの

右手と直に結ばれ、柱に触れると前立本尊さまにふれるのと

同じご利益があると言われている。回向柱は御開帳が

終わるとここに納められ、歴代の回向柱とともに徐々に土に還っていく。

この蔵は善光寺の西端に建っている。ご本尊を納めてある

蔵だそうだ。よく見ると鍵穴が左右に高さがずれてあるのが分かる。

天台宗大勧進貫主と浄土宗大本願上人の両者の鍵が無いと

開かない仕組みになっているのだそうだ。

善光寺本坊大勧進。住職は善光寺の住職も兼ねている。

大勧進前の放生池の蓮とカルガモの赤ちゃん。

現在のこの仁王門は、全国信徒の篤志により大正7年に再建された。

仁王像は近代彫刻の巨匠高村光雲と米原雲海の合作だ。

仁王門から長野駅方面に向かっての一枚。この辺は宿坊が多い。

江戸時代末期には「一生に一度は善光寺詣り」と

言われるように多くの参拝者が訪れた。もう一つよく聞くのが

「牛にひかれて善光寺まいり」皆さん、このフレーズの

意味をご存知ですか?昔、善光寺から東に十里、

信濃の国小県郡に強欲で信心が薄く、善光寺に一度も

お参りしたことのないお婆さんが住んでいました。

ある日、川で布をさらしていたところ、どこからか

一頭の牛が現れ、角に布を引っ掛けて走り出しました。

そこで慌てたお婆さんは布ほしさに取り戻そうと

一生懸命に追いかけました。そして気が付いてみると、

そこは善光寺、牛の姿は無く、角に引っ掛けられたはずの布は

如来の厨子の前にありました。実は布をさらった牛は

善光寺如来の化身だったのです。そのことに気付いた

お婆さんは自分の不信心を悔い、善光寺如来に手を合わせ、

以来信心深くなって善光寺にも度々参詣に訪れ、極楽住生を遂げたとのこと。