八方アルペンラインの一番下のゴンドラリフト「アダム」のチケット売り場。

「アダム」は6人乗りのゴンドラで高低差625.26mを8分で兎平まで行く。

アルペンクワッドリフト、グラートクワットリフトを合わせると

総延長3445mでわずか40分ほどで標高1830mの第1ケルンまで行ける。

途中まで進むと眼下に白馬の街がパノラマのように開けてくる。

尚、4枚目の写真にうっすらした雲のように見えるのは

ゴンドラのガラス窓の汚れだ。

そして足元には赤い屋根の宿泊している白馬東急ホテルも見える。

白馬東急ホテルについては詳細を明日アップいたしますのでお楽しみに。

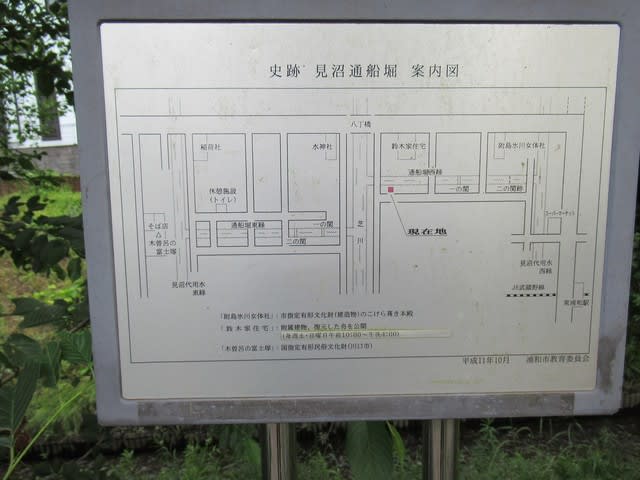

最初のリフト乗り換え地点のうさぎ平テラスの所には

八方屋根のスキー場の案内図が出ていた。

スキーのメッカで今や外国人にも人気の八方屋根にはなんと21本のリフト。

14ヶ所のスキーコースがある。本当にすごいスキー場だ。

これが到着した時のうっすらガスがかかったうさぎ平テラス。

実はこのテラスは今話題のテラスだが、詳しくは後程ご紹介をいたします。

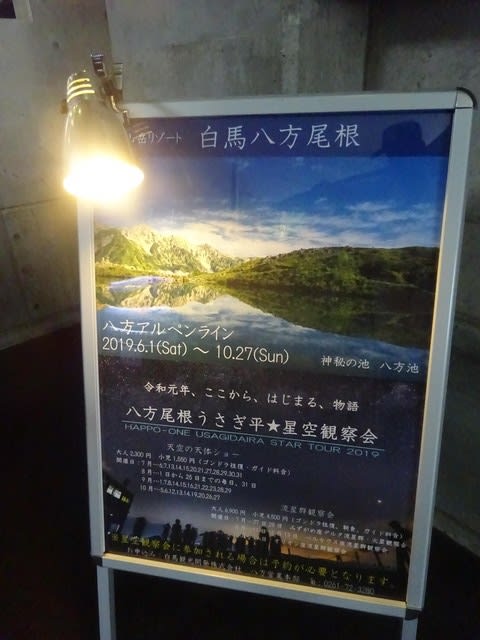

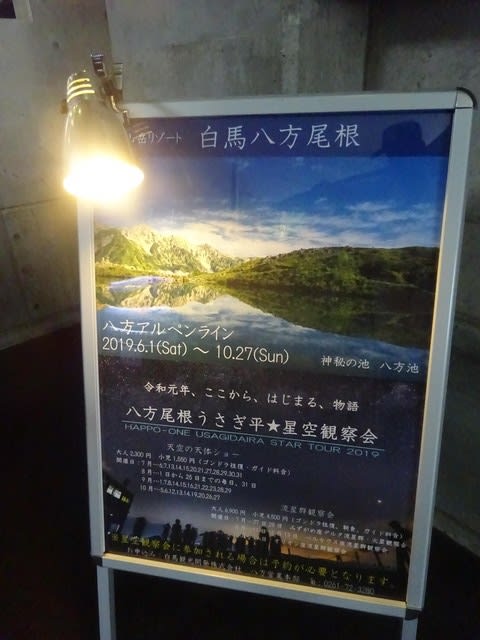

2階には沢山の天体望遠鏡があった。

これは6月1日から10月27日まで行われている星空観察会で使われるものだ。

ここでの天空の天体ショー、流星群観察会は是非一回は体験したいものだ。

少しもやっている中、兎平から黒菱平へ行くアルペンクワッドリフトへ向かう。

このリフトは髙低差284.54mを約7分で行ける4人乗りリフトだ。

このリフトの終点地には長野オリンピック、女子滑降のスタートハウスがあった。

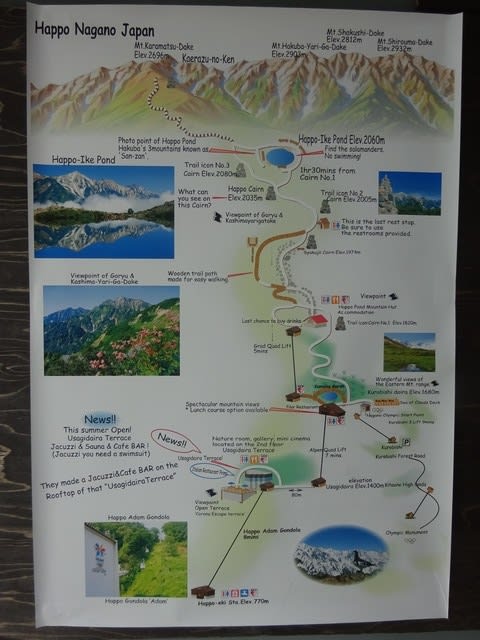

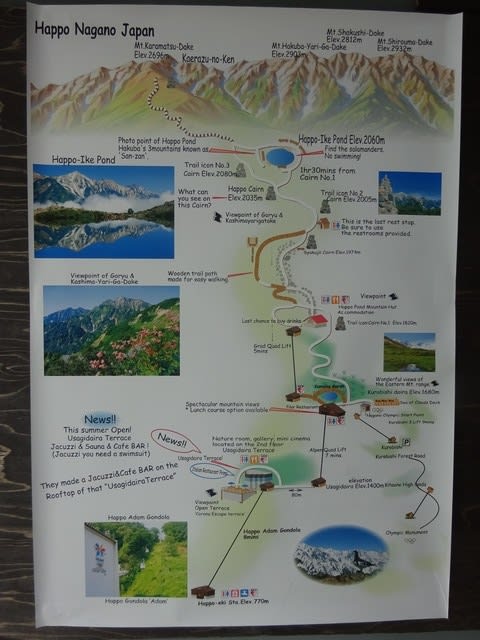

この八方アルペンラインの地図はすべて英語で書かれてあった。

いかにこの地のスキーヤーは外国人が多いということか。

標高1680mにある鎌池湿地にはここにしかない固有種や

可憐で貴重な高山植物が咲いている。

ここからさらに登っていくと高山植物を目の当たりにすることが増えてくる。

さあ、これから最後の3本目のグラートクワットリフトへ乗り換えだ。

高低差598mを5分で登る。

この3つのリフト、八方アルペンラインで標高差1060mを一気に登ることになる。

この辺りからは山男、山ガールの人達が目立ってきた。

リフトの途中で今度は長野オリンピックの標高1765mの

男子滑降スタート地点を通った。

女子滑降といい是非この時の映像をもう一度見たくなってきた。

ここがリフト終着点にある山小屋・八方池山荘。

飲食ができるのはここが最後だ。

この近くに第1ケルンがある。標高は1820m。

八方池山荘から第2ケルンまで続く登山道を多くの登山者が黙々と登る。

中には小さな子供がいてスタート地点では元気ではしゃいでいた。

道中は岩や土が露出し、やや険しいものの北アルプス登山の雰囲気が味わえる。

八方屋根とは四方八方に広がる屋根が登るにつれてひとつ、

またひとつと集まり、やがて1本の主屋根に

達することから付けられたと言われている。

八方屋根には第1ケルンから丸山ケルンまで6つのケルンがあり、

行く手にはご覧の様な白馬三山や五竜岳など

日本百名山の11峰が晴れた日には見渡せる。

この日は残念ながら体調不良で途中でリタイア。

下山することになってしまったので

目的地の風景はこの写真で勘弁してもらいます。

登山している最中に出会った高山植物の花々。

ナメルギボウシ、シモツケソウ(?)、オニアザミ。

皆小さな花だが、ハイカーは暫し足をとめてカメラに納めていた。

改めて北アルプスの山々の絵とビラール店内よりみた白馬三山の写真。

この山々の向こうは黒部ダムなどの立山連峰になる。

下りのアルペンクワッドリフトからは、はるか足元にうさぎ平テラスがよく見えた。

うさぎ平テラスの前方にある「Corona Escape Terrace」。

ここからは日本百名山の雨飾山から八ヶ岳連峰まで望めるとの事。

又、星空観察の会場はここで行われている。

今年7月26日にグランドオープンした

「Hakuba Mountain Beach(白馬マウンテンビーチ)」。

クリエイティブ・設計担当はTRANSIT GENERAL office INC。

まず発想が素晴らしい。

ネーミングも北アルプスの白馬にビーチとはパンチ力がすごい。

キャッチコピーは「標高1400mうさぎ平にビーチリゾートが誕生」。

営業期間は10月27日迄だ。

全てが目にキラキラ映る真っ白で統一されたカラーコーディネート。

ゴンドラのサウナにジャグジーでリフレッシュ。

まるでビーチリゾートにいるかのような絶景リラックシングテラスだ。

広々したビーチラウンジでは白馬豚や白馬産ブルーベリーなど

地元産フードを盛り込んだオリジナルフード、

ドリンクが提供され一層非日常感を体感できる。

コロナエスケープテラスの横に広がっている山のスロープでは

八方屋根パラグライダースクールによるパラグライダー遊覧飛行の

受付窓口があり、続々とパラグライダーを折りたたんだ袋を持った教官、

愛好家が集まって随時飛んでいった。

「空を飛んでみたい・・・」なんて思ったことはありませんか?

昔はあったナー。

今は心臓が止まったら大変だと安心安全な方を選択してしまう。

八方アルペンライン

ではパラグライダーの発走から飛行迄の全てを

動画で撮りましたので、お楽しみください。