今回の京都桜の旅のメインの1つがここ「醍醐の桜」で有名な醍醐寺にやってきた。

この日の天気は快晴。

桜の開花状況も最高状態になった。

醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山で平成6年(1994年)に世界文化遺産に登録された。

山上の上醍醐と山下の下醍醐からなる壮大な寺で、

天暦5年(951年)に完成した京都府域最古の五重塔(国宝)をはじめ、

4万点にものぼる多くの国宝や重要文化財を有している。

平安初期の貞観16年(874年)に理源大師聖宝が笠取山(上醍醐)に登って観音像を彫刻し、

安置したのが当寺の始まりとされており、

延喜7年(907年)に醍醐天皇の勅願寺となり、次第に大伽藍が整えられた。

https://www.daigoji.or.jp/

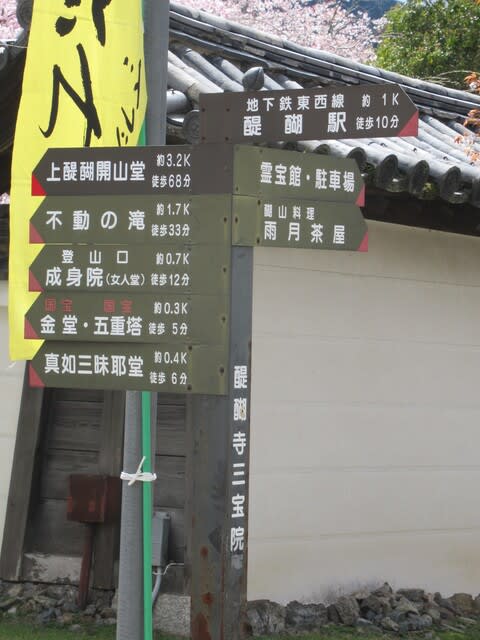

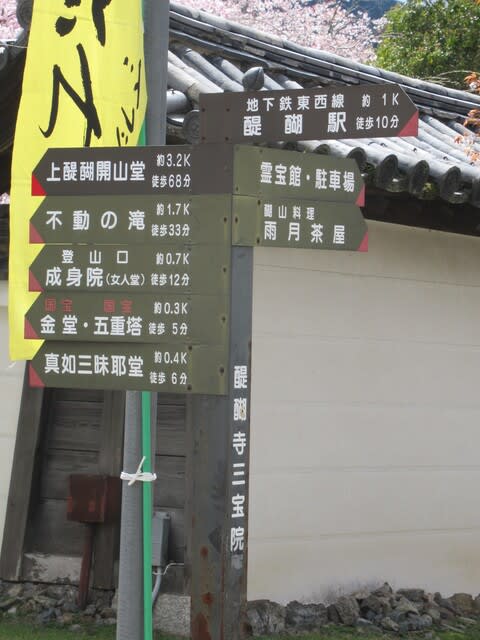

広大な醍醐寺の境内は大きく3つのエリアに分かれる。

1つは三宝院エリア、2つは伽藍エリア、3つは霊宝館エリアだ。

それぞれのエリアは趣を変えて素晴らしい空間が感動を伝えてくる。

特に2つのエリアでの桜のハーモニーは圧巻であった。

総門を入って受付売場のところには季節の特別情報が書かれていた。

「醍醐の花見!春の夜間特別拝観さくらさく夜の祈り」

~安心利他の祈りを込めて~

拝観期間 2022年3月19日(土)~4月4日(月)

親切に桜の開花状況の一覧表まで細かく出されていた。

「参道の山桜、霊宝館の八重桜は三分咲き、

参道のソメイヨシノ、伽藍の山桜は五分咲き、

あとはちょうど見頃を迎えた。」

最高です!!

それでは三宝院エリアからスタート。

三宝院は醍醐寺第14世座主・勝覚僧正によって永久3年(1115年)に創建された。

以来、醍醐寺座主の居住する本坊として醍醐寺の中核を担ってきた。

大玄関を上るとすぐ正面で1人の僧侶が読経をあげていた。

そこを右手に行くとこれより特別拝観(500円)のゾーンが待っていた。

ここはもう長蛇の列。

現在の三宝院は豊臣秀吉が慶長3年(1598年)に催した「醍醐の花見」を契機として整備された。

この国宝、三宝院唐門は豊臣秀吉が催した「醍醐の花見」の翌年、

慶長4年(1599年)に造られた建物だ。

桃山時代を代表する木造建築物で、建立当時は門全体が黒漆(くろうるし)塗りで

「菊」と「五七の桐」の4つ(裏にも4つある)の大きな紋(透かし彫り)に金箔が施されていた。

このほど約1年半がかりの解体修理を終え、当時の姿となった。

三宝院の庭園は秀吉自らが基本設計したもので、

国の特別史跡・特別名勝に指定されている。

その庭園全体を見渡せる表書院(国宝)をはじめとする

建装物の多くが重要文化財に指定されている。

また、通常は非公開となっている本堂(重文)には、

鎌倉時代の著名な仏師・快慶の最高傑作とも言われている

弥勒菩薩坐像(重文)が祀られ、毎朝祈りが捧げられている。

桜馬場から西大門(仁王門)への1枚。

応仁の乱や文明の乱により、五重塔を残しすべて焼失したが、

慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が北政所らを醍醐の花見に誘ったことをきっかけに、

秀吉の厚い帰依を受けて醍醐寺は復興された。

西大門(仁王門)をくぐると次の伽藍エリアに入る。

豊臣秀頼が再建した西大門(仁王門)には

平安時代の長承3年(1134年)造立の重要文化財・金剛力士像がある。

さらに進むと堂塔の並ぶ伽藍が広がります。

その参道の両脇には若干色褪せた紅白の幕の廊下が、かなり長い距離続きます。

この幕は全国の方、企業から寄進を受けたものらしく、

なかには歌手・ゆずの北川悠仁(横浜)の名前も発見した。

平成30年9月4日に近畿地方を直撃した台風21号は醍醐寺にも甚大な被害を及ぼした。

その被害は下伽藍から上伽藍に渡り、3000本に及ぶ倒木と

醍醐寺を取り巻く白壁塀をはじめ、南門や下醍醐清瀧宮などの建物にも及び、

被害総額は4億6,000万にのぼり、当寺としてはこの自然の猛威を謙虚に受け止め、

自然の中で生きることの大切さを祈りに込めて次世代へと伝えるべく

しっかりと復旧をしていきたいと、そのご支援を求めていた。

重要文化財の清瀧宮本殿と拝殿。

ここにも枝振りの素晴らしいしだれ桜が咲き乱れている。

国宝の五重塔は醍醐天皇の菩提を弔うために朱雀天皇が起工、

村上天皇の天暦5年(951年)に完成した京都府下最古の木造建築物だ。

周囲の桜の木に囲まれ威風堂々たる姿で鎮座している。

醍醐寺の本堂である金堂(国宝)は豊臣秀吉の命により紀州(和歌山)から移築されたもの。

本尊の薬師如来坐像は病気を癒し、苦しみを除く仏様で

両脇の日光. 月光菩薩像とともに重要文化財に指定されている。

この鐘楼付近の桜はすでに散り始めてきて、時折吹く風にサクラ吹雪になり、

それはそれは幻想的な風景を見ることができた。

西大門(仁王門)へ続く長い横断幕の回廊はあまり見ない空間で、

何か今でも太閤秀吉が現れるのではと思ってしまうほどの光景だ。

伽藍エリアの散策が終わり、いよいよ最後の霊宝館エリアに向かう。

道中の満開の桜並木に全てを忘れウットリした時の流れが続く。

醍醐寺は開山以来、天皇貴族、武家民衆など多くの人々の祈りに守られてきた。

その歴史の中で育まれた仏像、絵画、工芸品など10万点以上の寺宝を伝承しています。

霊宝館はこれらの重要な寺宝の保存と公開を兼ねた施設として昭和10年(1935年)に開館した。

それにしても、三宝院エリア、伽藍エリアで見た桜も素晴らしかったが、

ここ霊宝館を取り囲む桜はことのほか美しく輝いて見えた。

ワンダフル!ビューティフル!ファンタスティック!

霊宝館全体の配置はゆったりとされて、

そのゆとりのあるお庭にはそれぞれ大事に育てられたしだれ桜、

ソメイヨシノの大木が太陽の陽を浴びながら咲き誇っている姿を見るのは爽快であった。

ここ霊宝館の春期特別展では3月20日~5月5日まで「鎌倉13世紀の寺宝」を行っていた。

これもNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を意識しての企画かもしれない。

広々した館の空気をパチリしてしまいました。

それにしても贅沢な空間を利用している展示だと思った。

こちらの桜の木の素晴らしさは前述したが、霊宝館・平成館と桜馬場の間の

巨大な枝垂れ桜群は言葉を失うくらいの迫力とすごさ。

しばしこの枝垂れの下を離れられないほど、足が止まってしまった。

改めてサクラは青空と白い雲の中が最高の顔を見せる。

ゆっくりと醍醐の花見を楽しんでいたらちょうどお昼になってしまったので、

寺内にある雨月茶屋エリアで休憩を取ることにした。

この日のランチは屋台でのにしんそば700円。

まるで大人のピクニックに来ているようなワクワクドキドキ感が

サクラの木は大人の心をくすぐるものがある。

あー、太閤秀吉が醍醐の花見を挙行してから約400年以上の歳月が流れ、

今、令和4年の醍醐の花見をこの目で見ることができて、

しみじみ生きていてよかったと思う瞬間の喜びがある。