☆2011-8-20付ブログ参照

阿波おどり会館は徳島市が設置する阿波おどり関連の展示、

実演を行う文化施設だ。毎年8月のお盆期間4日間に開催される

日本の著名な伝統芸能の一つである阿波おどりが年間を通じて

楽しめることをコンセプトにしている。当会館は阿波おどりの

高張り提灯をモチーフとして逆台形のユニークな外観に

設置されており、1999年(平成11年)7月に開館した。

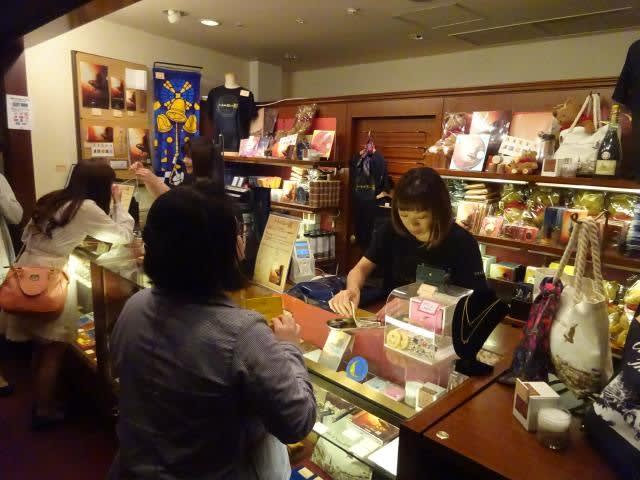

1階にある徳島県物産観光プラザ「あるでよ徳島」

ここでは徳島のお土産品が揃っていて色々な買物が楽しめる。

入口の所には四国八十八箇所をすべて巡礼した掛軸が

飾ってあった。四国八十八箇所とは四国にある空海(弘法大師)

ゆかりの88ヶ所の寺院の総称で、四国霊場の最も代表的な札所である。

「南無大師遍照金剛」 境内にある納経所で、持参した納経帳や掛軸や

白衣に札番印、宝印、寺号印の計3種の朱印と寺の名前や

本尊の名前、本尊を表す梵字の種字などを墨書してもらう。

すべて廻りきると「結願」(けちがん)結願成就となる。

3階には阿波おどりの歴史やその魅力を楽しみながら学ぶことが

できるミュージアムがある。

入口の所に展示してあった阿波おどりのリアルな人形が待ち受けていた。

1873年(明治6年)に発布された廃城令により、徳島城は存城処分となり

城内のすべての建築物が撤去された。徳島城は1585年(天正13年)に

蜂須賀氏によって築城された。この写真は貴重な1枚だ。

徳島の昔の街並の中で踊りまくっているミニチュアの人形。

江戸博物館にもあったが、なかなか良くできている。

昭和9年(右上端のポスター)からの古い阿波踊ポスター(昭和37年まで)が

展示してある。映画のポスターと同じでアナログのにおいがプンプンする。

有名連の浴衣と団扇と提灯。

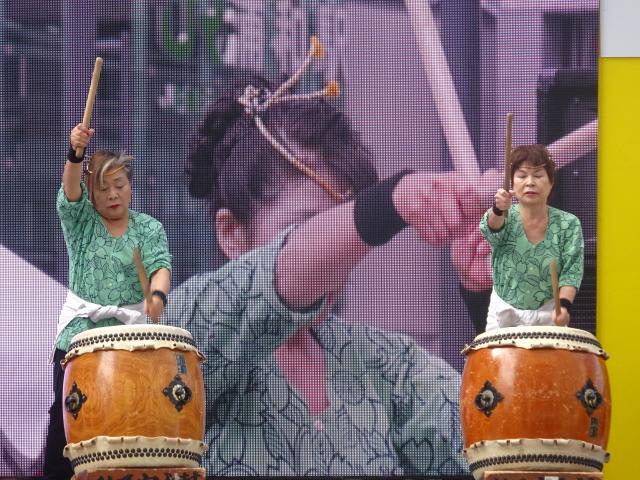

現在の主な鳴り物は、三味線、鉦、大太鼓、締太鼓、笛などだが

鳴り物も時代と供に移り変わってきた。大正時代から多様化してきたらしい。

2階のギャラリースペースの窓際には毎年おどる阿波おどりに

出演する有名連33連の高張提灯が展示されている。

これだけ並ぶと単なる提灯ではなく立派なディスプレィになる。

本日の昼の出演連は徳島市観光協会の専属連「阿波の風」だ。

1日4回公演で上演時間は40分。入場料は800円だ。

「踊る阿呆に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃソンソン」と見て

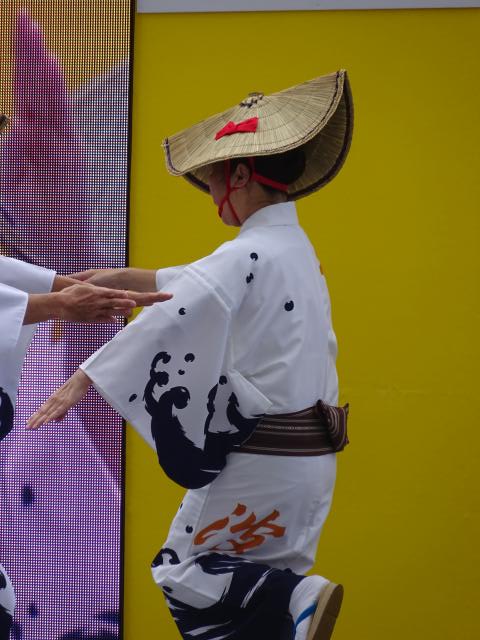

踊って体験する阿波おどり公演。古風な踊りから現代の踊りまで

時代の変遷とともに変化してきた踊り方を披露する。

リーダーがわかりやすくユーモアな口調で話し、初級阿波おどりが良くわかった。

踊り方のレッスン

1、「女踊り」 手を高く上げ手のひらを内側に

「男踊り」 顔の前で肘を張り、手足を外側に出す。

2、右手を前に出したときに同時に右足を半歩前に

3、元に戻して

4、左手を前に出したときに同時に左足を半歩前に

5、元に戻して

6、右、左の連続

7、リズムは2拍子で

8、1で前に出して、2で戻す(その繰り返し)

一通り阿波踊りのレクチャーを受けた後公演の最後に観客の

皆さんと一緒に踊る阿波おどり体験コーナーがある。

ほんのわずかな時間に「阿波の風」のリーダーが5人の優秀踊り手を選出。

1人のグランプリと他の4人に表彰状と記念品を贈呈した。

グランプリに輝いた女性は広島から来た人で阿波踊りの経験者の様だ。