コロナ禍で2年間中止になった京都祇園祭が今年は3年振りに開催され、

前祭(さきまつり)の宵山は7月16日(土)になった。

古来、日没とともに1日が始まるとされた。

従って祭の1日は今日風に言えば前日の夜から既に始まっており、それが宵山だ。

祇園祭の宵山は各山鉾町の駒形提灯に灯がともり、鉾からは祇園囃子が流れ、

町会所などには山鉾の人形・織物・金具などが美しく飾られ、

お守りを売る浴衣姿の子供たちの童歌を聞くことができる

最も祭の風情が盛り上がる時である。

宿泊したホテルの前の通り、新町通りを下るとすぐのところに

後祭に出る「南観音山」の屏風祭的な展示がされていた。

飾られているうちわは日本画の巨匠・加山又造画伯が寄進されたものとか。

因みに屏風祭とは宵山の数日間だけ京都の町に現れる期間限定のミュージアム。

旧家・老舗がそれぞれ所蔵するお宝を公開する。

よく屏風が飾られるのでこの名で呼ばれる。

京都ではこのような日を「ハレの日」、日常の日を「ケの日」という。

宵山の日の早朝5:45の錦小路の「霰天神山」。

この山は一度も火難に遭っておらず「火除け天神」とも呼ばれている。

新町通りを下り、四条通りに出る手前に鉾を建ててある「放下鉾」。

この鉾はくじ取らずと言って巡行の順番は7番目と決まっている。

放下僧をご神体とする鉾で稚児人形「三光丸」を操り、優雅な舞を見せる。

鉾頭は日・月・星の三光を象徴する洲浜を光苔を表す2本の棒。

ご利益は厄除けと疫病除けだ。

高さ26m、重さ12トン(巡行時)と全山鉾の中で最も大きく重い。

鉾頭は三日月で装飾は細部まで豪華。

動く美術館とも称される。

近くで各々の山鉾を見て堪能できるのはこの宵山が最後のチャンスだ。

ご利益は厄除け、疫病除け。

中国の説話に残る郭巨とその子供をご神体とする「郭巨山(かっきょやま)」。

ご利益は厄除け、金運向上。

各山鉾はそれぞれのご利益がある粽(ちまき)を売っている。

「蘇民将来子孫也」の護符の付いた粽を玄関・戸口に飾り

1年厄除けと幸せを祈願する風習が今日まで伝えられている。

この粽は現在も京都近郊の人々により手作りされている。

古い粽は各山鉾へお納めし、17日に八坂神社へお納めする。

町に古くからある「菊水の井戸」にちなんで名付けられた「菊水鉾」。

鉾頭には天に向いた金色の16弁の菊花をつけている。

各山鉾には町会所があり、この鉾も町会所に廊下でつながっている。

ご覧のように車輪は近くで見ると大きく迫力がある。

菊花の印が印象的だ。

木の棒や竹は交差点の辻回しで使うものだろう。

ご利益は厄除け、不老長寿、商売繁盛。

こちらの鉾もくじ取らずの「函谷鉾(かんこほこ)」、巡行は5番目。

孟嘗君(もうしょうくん)が鶏の声によって

函谷関(かんこくかん)を脱出できたという故事にちなんだ名。

鉾頭の山形と三日月は函谷関の山中の闇を表す。

2019年に天水引を新調した。

ご利益は厄除け、疫病除け。

大陸の呉の国の史話から、病身の母のために雪の中から掘り当てた筍を

喜々として持ち帰る孟宗の姿を表す「孟宗山」。

見送りは竹内栖鳳の複製原画。

別名・筍山という。

ご利益は厄除け、親孝行。

「占出山(うらでやま)」、別名・鮎釣山は身重の神切皇后をご神体とし、

安産のお守りと腹帯を授与。

安産のお礼に奉納された衣装には名品が多い。

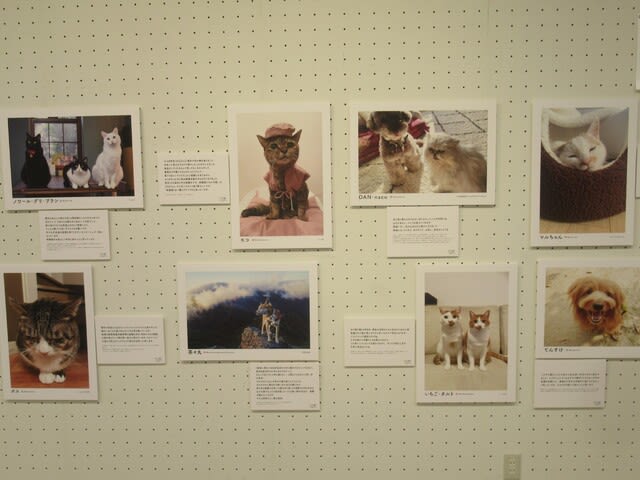

山鉾町の町会所では飾り席が設けられ、

山鉾のご神体や豪華な懸装品などの貴重な所蔵品が一般公開される。

占出山の前掛・胴掛けは日本三景の綴織で水引の36歌仙図は総刺繍だ。

ご利益は厄除け、安産。

唯一、生稚児(いきちご)を乗せ、2人の禿(かむろ)を従える「長刀鉾(なぎなたほこ)」。

古来よりくじ取らずで巡行の先頭を行く鉾。

鉾の舞台で披露される稚児舞と四条麩屋町での注連縄切りが見もの。

注連縄切りとは神域の境界を示す注連縄を切り落とし、結界を解き放つ習慣から始まった。

鉾頭は疫病雅悪を祓う大長刀。

ご利益は厄除け、疫病除け。

「鶏鉾(にわとりほこ)」の鉾頭には諫鼓(かんこ)と鶏の卵を意味するといわれている。

見送は16世紀ごろのベルギー製で国の重要文化財に指定されている。

ここで鉾と山の大きな違いについて述べてみます。

鉾には真木を支える鉾頭があり、

山には山岳信仰に基づいて山を表す真松が立てられることだ。

「綾傘鉾」は山鉾の古い形態を残す2つの大きな傘の形をした風流鉾が特徴。

鬼形は太鼓に合わせて棒を振り回す「棒振り囃子」を披露。

6人の稚児も巡行に加わる。

ご利益は厄除け、縁結び。

当鉾の吉符入り(きっぷいり)はこの大原神社で行われる。

因みに吉符入りとは神事始めの意味で7月1日の午前中に行われ、

約1ヶ月におよぶ祇園祭りが始まる。

路上には種々な屋台が出る。

この屋台はきゅうりの一本漬け。

「めっちゃひえひえ!」本当に美味しそう。

琴の名人であった伯芽が琴を割る場面を再現する「伯芽山(はくがやま)」。

ご利益は厄除け、技芸向上。

重要文化財の京町屋の代表的な建物の杉本家住宅も

大屋根葺替工事中にもかかわらず3年振りの祇園祭ということで

屏風祭に参加して一部を公開した。

受付に聞いたら1時間待ちということで諦めた。

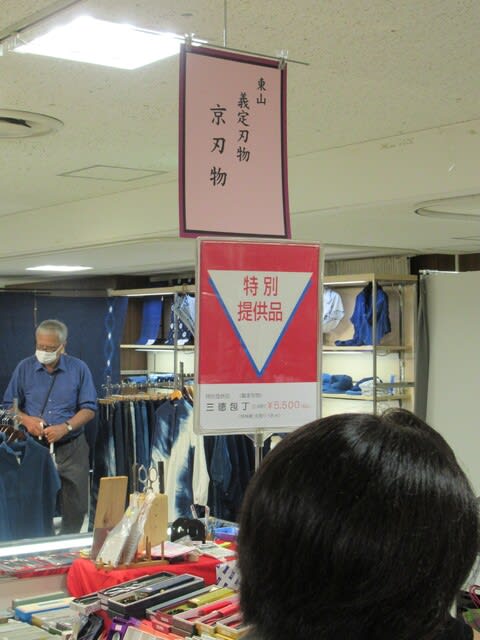

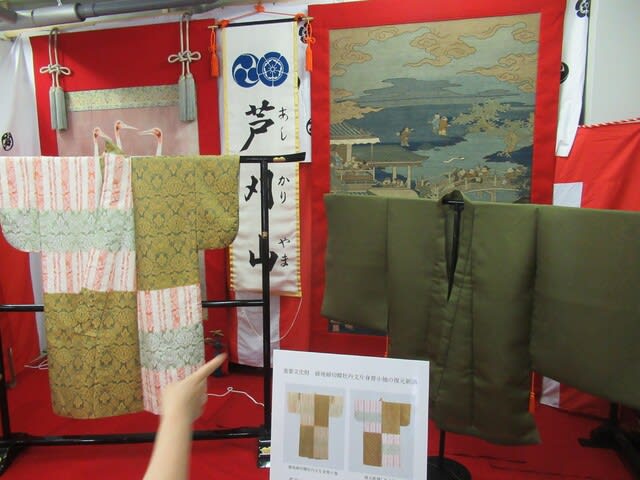

平安時代の大和物語に書かれている謡曲「芦刈」より、それを再現した「芦刈山」。

芦を刈る翁の旧御頭は運慶の流れをくむ康運の作。

山鉾中最古とされる重要文化財のご神体衣装が復元新調され

新しい水衣とともに今年の巡行で使用される。

ご利益は厄除け、夫婦和合。

「四条傘鉾」は歴史が古く、始まりは応仁の乱以前にさかのぼる。

赤幣と若松を載せた傘そのものがご神体。

色艶やかな衣装をまとった地域の小学生が踊り方として巡行に進加する。

ご利益は厄除け、縁結び。

午後2時半過ぎ、通りにはだいぶ人通りが増えてきた。

着物や浴衣姿にうちわ、雰囲気いいですネー。

御所車の上からからくり仕掛けでゆっくり動くカマキリは愛嬌たっぷりの「蟷螂山(とうろうやま)」。

首をかしげて手斧を振り、羽を広げる姿は巡行の大スター。

1864年(元治元年)から117年間は巡行されていなかった。

ご利益は学問成就、招福除災。

午後3時ごろの新町通り。

人通りがどんどん増え、祭りの雰囲気も高まってきた。

それにしても新町通りに立てられた提灯は京都の街に似合いますネー!

新町通りのみやげもの屋さんにも山鉾のミニチュアが並べられて、

お客の目を引きつけていた。

夜の8時過ぎ。

山鉾の提灯に灯がともり、いよいよ祇園祭宵山の雰囲気は最高潮。

人も広い通りにいっぱい。

まるで満員電車状態だ。

1枚目の写真の右側の灯りは全て屋台の灯りで、ずーっと並んでいる。

コロナ禍のためか、ほとんどが小・中・高・大学生、若いサラリーマン・OL。

宵山のカップルは結ばれるという都市伝説が若者を煽る。

巡行時に山鉾の上で囃され「コンチキチン」と呼ばれ親しまれている祇園囃子。

諸種の芸能の影響を受けて室町時代末期に成立していたという。

用いる楽器は鉦・太鼓・笛に限られ、

一般に少年期に鉦方からはじめ、成人して太鼓方や笛方に移る。

夜の菊水鉾。

幽玄の世界だ。

放下鉾のおねえさん「チマキ他みな売切れどす。」

女性の京都弁は東男のスミダマンの心を揺さぶる。

いよいよ明日は午前9時から山鉾巡行だ。

「コンチキチン」の祇園囃子がいつまでも耳に響いている。

1150年続くコロナの厄除け祭りだ!!