詩仙堂は曹洞宗の寺院で山号は六六山。

本尊は馬郎婦観音(めろうふかんのん)。

現在は丈山寺という。

ここは徳川将軍家の家臣であった石川丈山が寛永12年(1672年)に90歳で没するまで

ここで詩歌三昧の生活を送っていた山荘跡であり、国の史跡に指定されている。

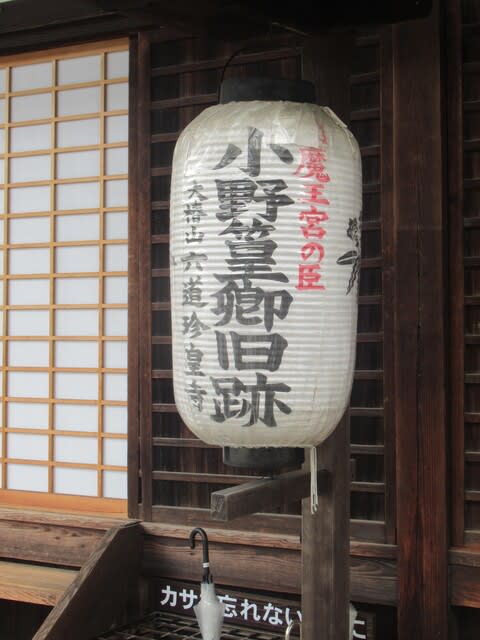

この門は入口に立つ「小有洞の門」。

丈山はここに「凹凸窠」十境を見たてた。

この門は参道をのぼりつめたところに立つ「老梅関の門」。

現在、詩仙堂と呼ばれているのは正しくは凹凸窠(おうとつか)であり、詩仙堂はその一室である。

凹凸窠とは、でこぼこした土地に建てた住居という意である。

ここは堂上の楼で「嘯月楼(しょうげつろう)」といわれている。

この建物を造った石川丈山は天正11年(1583年)三河国(現在の愛知県安城市)に生まれた。

石川家は父祖代々徳川譜代の臣であり、丈山も16歳で家康公に仕え、近待となった。

松平正綱、本多忠勝等はその親族である。

33歳の時、大坂夏の陣では勇躍先登の功名を立てたが、

この役を最後として徳川家を離れ、京都にて文人として藤原惺窩(せいか)に朱子学を学んだが、

老母に孝養を尽くすため、広島の浅野候に十数年仕えた。

その後、母を亡くした丈山は54歳の時に京に帰り、相国寺畔に住居した。

寛永18年(1641年)59歳で詩仙堂を造営し、没するまで30余年を清貧の中に、

聖賢の教えを自分の務めとし、寝食を忘れてこれを楽しんだ。

寛文12年(1672年)5月23日に従容として90歳の天寿を終えた。

建造物は後の寛政年間に多少変更を見たが、天災地変の難を免れ、

庭園と共に往時をそのまま偲ぶことができる。

そういえば現在の住職も石川さんという。

石川丈山の一族の方でしょうか?

堂上の楼の中に入ると立派な祭壇のある部屋に出る。

ここには禁門の変(蛤御門の変)で自害した

久坂玄瑞(25歳)と同門下の寺島忠三郎(22歳)の位碑が祀られていた。

ここは詩仙の間。

石川丈山がこの堂に掲げるべき36詩人と、その詩を選定したのは寛永18年で59歳の時であった。

これは我が国の36歌仙にならったもので、その選定には林羅山の意見も求め、

左右18人それぞれの組合せに意味をもたせた。

また、2枚目の写真に写っている大きな扇のような彫物は左甚五郎作の

伏見桃山城の欄間と言われている。

嘯月楼から見た庭園がまた素晴らしい。

詩仙堂の四季にはそれぞれ趣きがあるが特に5月下旬のさつき、11月下旬の紅葉等が素敵だという。

庭園から見た嘯月楼と読書室である至楽巣(しらくそう)から見た嘯月楼。

3層の造りが個性的でしかも趣きがありますねー。

読書室の至楽巣(猟芸巣)の間は赤のじゅうたんが市松模様に敷かれ、

他の部屋との対比になっている。

詩仙堂には以前イギリスのチャールズ皇太子ダイアナ妃も訪問したようで

その時の記念の写真が飾られていた。

部屋を渡っていくと途中で台所コーナーに出る。

京都で言うかわいらしい「おくどさん」があった。

庭園から見た母屋にはどうしてもシャッターを押したくなる。

とても風情のある素晴らしい建物だ。

こちらは母屋から少し離れたところにある残月軒。

そして庭園の下の方に百花を配したという「百花塢」。

丈山が考案した園水を利用して音響を発し鹿や猪が庭園を荒らすのを防ぎ、

丈山自身も閑寂の中にこの音を愛し老隠の慰めとしたという僧都(そうず)。

(一般的には鹿おどしともいう。)

ちなみに詩仙堂の鹿おどしが発祥の地と言われている。

すっかりこの3層の建物が気に入ってしまったので3度表側からのアップをアップしました。

いい建物ですネー!

こちらも「そうだ京都行こう」の詩仙堂が取り上げられた時のポスター。

キャッチコピーは「そんなに急いで紅葉の秋に来られちゃ、ツマンナイ。」でした。