両国駅から回向院に向かう国技館通りの両サイドには、

雲竜型、不知火型の土俵入りをしている横綱像が6体あり、

台座には多くの横綱の手形が付いている。

相撲の街両国ならではのオブジェだ。

最初に向かったのは回向院。回向院の由来は次の通りだ。

明暦3年(1657年)、江戸史上最悪の惨事となった

明暦の大火(俗に振袖火事)が起こり、犠牲者は、10万人以上、

未曾有の大惨事となった。遺体の多くが身元不明、引取り手のない有様であった。

そこで4代将軍徳川家綱は、こうした遺体を葬るため、

ここ本所両国の地に「無縁塚」を築き、その菩薩を

永代にわたり弔うように念仏堂が建立された。優縁、無縁、人、

動物に関わらず、生あるすべてのものへの仏の

慈悲を説くという理念のもと「諸宗山無縁寺回向院」と

名付け宗派を問わないという意で諸宗山という山号になった。

ここには遊女、水子、死刑者、諸動物も含め、

ありとあらゆる生命が埋葬供養されている。

コースガイドさんが持参してきた江戸時代の古地図によると

回向院の参道は現在と違うが、今の両国橋より下に架かっていた

橋を渡り、そのまま直線上にあった。この白黒の絵を見ると

相撲取りが大勢描かれている。

この絵は明治41年10月に描かれたもので、左前方に

見える円形の鉄骨は、工事中の旧国技館。

翌年6月に完成し、明治・大正・昭和のファンを熱狂させた。

回向院はまだ、江戸相撲発祥の地で、天保年間にはここが定場所であった。

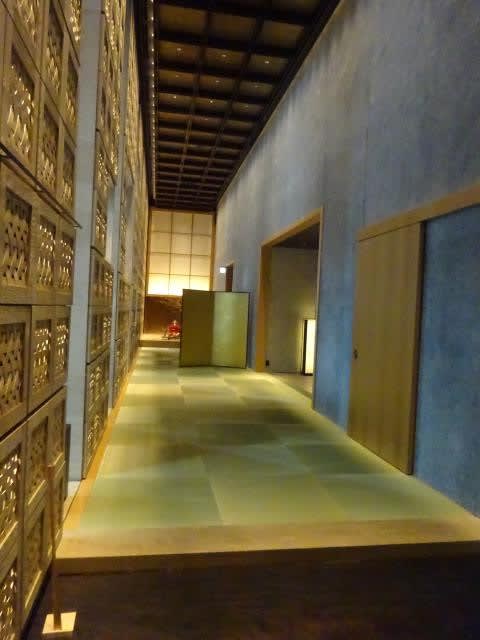

これが回向院の本堂、いつ建てられたのか分からないが、

随分近代的な御堂だ。1階の庇の所に竹が植えられているなど意匠性の高い建物だ。

日本の国技である相撲は、江戸時代は主として

公共社会事業の資金集めの為勧進相撲興行の形態を

とっていた。その勧進相撲が回向院境内で初めて行われたのは

明治5年(1768年)。明治42年の旧両国国技館が

完成するまでの76年間は回向院相撲の時代が続いた。

力塚の碑は昭和11年に相撲協会が歴代相撲年寄の

慰霊の為に建立したもの。その後も新弟子たちが

力を授かるように祈願する碑として、現在も相撲と当院との

つながりを示す象徴に成っている。力塚を囲んでいる

石柱の中に不世出の横綱、相撲の神様と言われた

双葉山定兵衛の関脇時代のものを見つけた。

大分県出身の双葉山を豊前と書き込んであるのも時代を感じる。

石造明暦大火横死者等供養塔。

延宝3年(1675年)頃建立されたもの。

境内には、猫の報恩伝説で知られる「猫塚」(文化13年、1816年)

唐犬八之塚(慶應2年・1866年)オットセイ供養塔、

邦楽器商組合の「犬猫供養塔」など、さまざまな動物の慰霊碑、

供養碑がある。回向院では、その開業以来、馬頭観音様を中心に

連綿と動物供養が行われてきた。ご供養は有勤行内で行なう。

それにしても昨今のペットのかわいがりようは半端ではない。

写真に写っている塔婆はほんの一部でずらーと並んでいた。

飼い主の名とペットの名が見事に並んでいる。

こちらは鼠小僧次郎吉の墓。時代劇で義賊として活躍する

ねずみ小僧は、黒装束にほっかむり姿で闇夜に参上し、

大名屋敷から千両箱を盗み町民の長家に小判をそっと置いて

立ち去ったと言われ、その信仰は江戸時代より盛んだった。

コースガイドさんの話だとその義賊性については

クレッションと言っていた。又、長年捕まらなかった運にあやかろうと

墓石を削りお守りに持つ風習が当時より盛んで

現在も特に「スルリと通り抜ける」ということにあやかって

合格祈願に来る受験生があとをたたないという。

回向院では竹の子が採れるのですよという

コースガイドさんの話で竹の根元を見たら確かに竹の子が

生えていた。都内の真ん中で小さな春を発見した。

回向院から両国橋へ歩いて行くと、袂に猪料理店

「ももんじゃ」がある。ここで又ガイドさんの説明があった。

当店は享保3年(1718年)の創業。「ももんじゃ」とは

百獣のことで、四つ足の動物の肉を扱う店を「ももんじ屋」と

総称している。もとは漢方の薬屋で薬の一種として出した猪が

人気商品となり料理店へ変身。肉食が禁じられていた

江戸時代でも「山くじら」と称して食べらえていた。

その他に鹿刺、狸汁などの珍しい肉料理が味わえる。

店頭に吊らされている熊は以前は本物であったが、

近隣のクレームで現在はにせ物を吊しているとか。

隅田川にかかるこの橋は武蔵国と下総国との国境にあったことから

両国橋と呼ばれた。ガードレール部分には軍配や

花火が描かれ、柱部には両国国技館の屋根に模った

飾りを配するなど、デザイン的にも凝ったつくりになっている。

着工は昭和5年でIHIと間組が施工した。

両国橋の手前数十メートル行った所に昔広小路があり、

赤穂浪士が討ち入り後、泉岳寺への引き揚げる前に休憩をした場所だ。

浪士たちは登城路になる旧両国橋を渡らずに、

後述する一之橋、永代橋を経由して泉岳寺へ引き揚げた。

文政年間(1818~1830)に当地本所横綱町で

華屋与兵衛が始めたすし屋が握りずしの発祥と云われている。

濃口醤油を付けて手づかみで昔は食べた。

形や造り方は当時も今も同じだが、一貫の大きさは今の2倍もあった。

江戸では空腹を凌ぐため「腹塞ぎ」として食べたという。

隅田川沿いから左へ曲ると出羽海一門の春日野部屋の前を通る。

春日野部屋は大正14年5月、第27代横綱栃木山

(8代春日野)が出羽海部屋から分家独立し、

創設した名門部屋だ。9代春日野(横綱栃錦は昭和49年から

昭和63年まで、日本相撲協会理事長を務めた。

コースガイドさんの話では相撲取りは原則自動車運転は

してはだめで皆自転車に乗っている。体が巨体の為

サドルも一般の自転車よりずっと大きいのに乗っていうとか、

これはおもしろい秘話だ。

幕府は低湿地であった本所の開発にあたり、洪水の被害を

最小限に止めるため排水路を碁盤の目状に開削した。

万治2年(1659年)、縦の代表格、竪川の開削と同時に

架けられたのが隅田川から入って一ツ目の橋という意で一之橋と命名された。

この橋は赤穂浪士が討ち入り後、最初に渡った橋として知られている。

そんなことでこの川はどこまでも真っ直ぐだ。