佃大橋の通りを北へ行くとそこは佃島エリア。

佃島は隅田川河口の2つの中州、

佃島と石川島から発展した街だ。

1990年には東京都心の超髙層住宅街の

先駆けとして有名な場所だ。

佃島には三社の稲荷神社が鎮座している。

ここは無人社の於咲波除稲荷神社。

創建時期、由来は不明だが扁額に「正一位」と

あることから伏見稲荷大社からの勧請であることが伺える。

鳥居脇に置かれた3個の力石は「さし石」といい、

佃島の若い漁業従事者らが、

大正~昭和初期頃まで力比べを行っていたという。

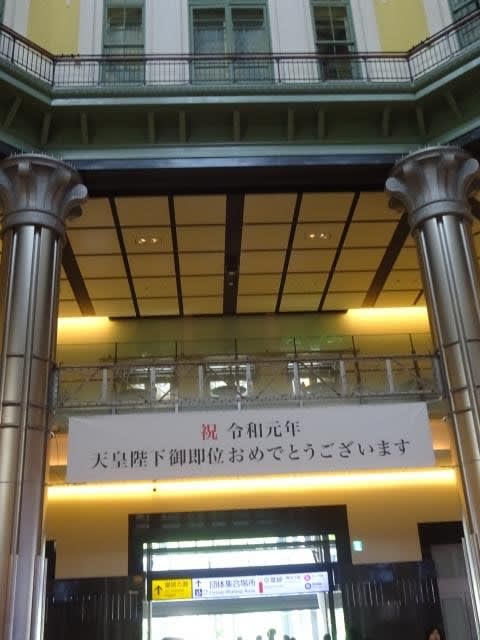

今、各神社には「奉祝令和」ののぼりの旗が

あちらこちらに立っている。

ここのは皇紀2679年と今時あまり見ない年数の旗だ。

こののぼりは東京都神社庁が出している。

佃堀辺りを歩いていると佃天台地蔵尊入口の

案内看板を見つけた。

写真を見ればわかるようにビックリする程狭い参道だ。

どうやら表参道は逆で、ここは裏側らしい。

こんな神社はぶらり散策でなければわからない。

江戸の佃島の漁民の故郷は大阪の佃村。

徳川家康を救ったのが摂津国の佃村の漁民。

家康は漁民達を江戸に呼び寄せ、特別な漁業権を与えた。

1646年(正保3年)の創建の住吉神社。

神切皇后と東照御親命(家康の霊)の分霊を奉遷し、

前述した摂津国佃の住吉社の分霊とともに祀った。

境内の鳥居にかかる陶製の額で明治15年に作られ寄進されたもの。

題字は有栖川官幟仁親王の筆によるもの。

この民家は佃島によく似合っている。

2階戸袋の鉄板の錆具合が見ていて懐かしさを

感じるのはなぜだろう。

この様な家が昭和30年~40年代には都内にいっぱいあった。

髙層ビルの立ち並び佃島の一画に立つ

不思議な建物が、この復元された石川島灯台。

この灯台は石川島人足寄場奉行 清水純畸が隅田川や

品川沖を往来する船舶航行のために築かせた常夜灯だ。

石川島の先端エリアに三井不動産が開発した

8棟の超髙層マンション 大川端リバーシティ21。

向い側の明石町にある聖路加ガーデンと共に

隅田川沿いのスカイラインを形成している。

佃堀(佃川支川)が隅田川に合流する地点にある住吉水門。

1965年に完成した。

1927年に立てられた佃大島の袂にある佃島渡船の石碑。

この渡船は佃島の住民や住吉神社の参拝客などが

利用していたが1964年の佃大橋の完成により廃止された。

佃島の歴史や伝統を象徴する千貫神興や

区民文化財である龍虎の獅子頭、

佃例大祭の写真などを展示している「まちかど展示館」。

歌川広重が描いた各所江戸百景の浮世絵の中で

画かれた住吉大明神ののぼり。

のぼりの奥に千貫神興が画かれている。

年号も安政四丁己六月吉日とはっきり読める。

この地を巡ってこの浮世絵のリアリティーが

ひしひしと伝わってくる。

佃島にはまだ4軒の佃煮屋さんが残って営業している。

ここ本家つくだ煮「佃源田中屋」。

当店は天保年間の創業だそうだ。

昔ながらの店頭での対面販売、量り売りは風情がある。

好きな穴子の佃煮は田中屋のみでおみやげに買ってきた。

「天安」さんは御三家で一番古くから創業していて

天保8年と佃煮に添えられた栞に書いてあった。

「丸久」さんも天保年間の創業とか。

ここは目につきやすい場所にある。

建物を建て替えたようでまだ真新しいお店だ。

ここ「つくしん」さんだけは一歩住宅街に入った所にあり、

案内看板がないとわかりずらい。

ここで佃煮の由来について書いてみます。

佃島の漁民は悪天候時の食料や出漁時の船内食とするため

自家用として小魚や貝類を塩や醤油で

煮詰めて常備食、保存食とした。

保存性の髙さと価格の安さから江戸庶民に普及し、

さらに参勤交代の武士が江戸の名物土産物として

各地に持ち帰ったため全国に広まった。

(他にも異説が多くある。)

佃煮発祥の地で昔ながらにのれんを守り続ける姿は

佃にあってこその風格です。

とても目立った朱色の佃小橋と

今一度、大川端の超髙層マンション群。

下町の歴史を感じさせる橋と近未来を感じさせる

超髙層マンションのコントラストが

とてもおもしろい空間を作っている。