近所の公園にバラがたくさん咲いている。Pentax FA 50mmF1.4は絞り開放時の甘い描写が特徴的で、あえて開けて撮ってみた。

Pentax MZ-S、FA 50mmF1.4、ベルビア100、DP

近所の公園にバラがたくさん咲いている。Pentax FA 50mmF1.4は絞り開放時の甘い描写が特徴的で、あえて開けて撮ってみた。

Pentax MZ-S、FA 50mmF1.4、ベルビア100、DP

柄谷行人『倫理21』(平凡社ライブラリー、原著1999年)を読む。

イマヌエル・カントの思想に立脚しての倫理・責任論である。その視線が注がれているのは、生を共有する者にだけではない。生きていながら共有の領域に入っていない者(あるいは領域という概念すら届いていない者)、死んだ者、これから生まれる者にも、である。従って、共有という考えすら、ひとりよがりのものだと認識される。合意の最大化という意味での政治が、しばしば自分たちの世界だけで閉じているからだ。

柄谷によれば、カントの思想は、次のように解釈される。人の行動や考えは、社会や環境や教育や個人史によって形成され、律せられている。完全にそれらと独立な考えなどあり得ない。自由な欲望と思っているものすら、他者の欲望に律せられているものに過ぎない。しかし、そういった因果は双方向には成立しない。ある結果の原因を認識することはできるが、ある原因がその結果を生むとは限らない。すなわち、原因の追及と責任の追及はまったく別のものである。戦争責任の問題に関して、責任を問われると事実を否認する者がおり、責任をいう人たちは原因を問おうとしない。

それでは、人の行動や考えに、その人の自由は反映されないのか―――そうではない。その時々刻々の存在のなかで、人は自由である義務をまぬがれない。たとえば、日本軍に徴兵されていることと、率先して虐殺に手を染めることとはイコールではない。認識に基づき、その自由度を「括弧に入れる」、すなわち、態度変更を私たちは身に付けなければならない。ここに責任が発生する。

そして、倫理とは、生きる者・死んだ者・生まれていない者・認められていない者に共通の「括弧」を作り出すものである。それこそが「公共」であり、それは決して国家などではない。その実践のためには、「他者」を「手段」としてのみならず「目的」として認識せねばならない。ところが、「他者」の認識には多大なる努力を必要とする。場合によっては、無知のために認識していなかったことも許されない。無知に責任があるならば、自分を含む世界を徹底的に認識し続けるほかはない。

―――そんなところである。戦争責任への懐疑論者に欠落する倫理と責任の問い直しだというわけである。

鳩山政権の米軍基地問題をめぐる功罪について考えてみる。「功」は、米軍基地が沖縄に偏り、その不公平や歴史や、「抑止力」という欺瞞で覆い隠してきた、ということに対する大多数の「無知」を、いくばくかは「認識」に変えたことだ。「罪」は、もちろんひとつではない。「他者」の存在の認識を断念したことは許されることではない。しかし、翻って、テニアンやグアムを「目的」たる「他者」ではなく「手段」たる「他者」として認識しようとする動きも、必ずしも真っ当なものとは言い難いのではないか。

酒井啓子『<中東>の考え方』(講談社現代新書、2010年)を読む。

わかりにくい中東情勢をわかりやすく説いてくれる本である。もっとも、元来複雑な歴史があってわかりにくいのは当然であり、「わかりやすい」のも「わかったつもり」になるに過ぎない。ただ、本書でのいくつもの指摘は、少なくとも、偏った報道や紹介に毒されている私たちに刺激を与える。

○アラブ・イスラエルの対立の報道は、最初は「戦争」、次に「ゲリラ」、次に「テロ」と次第に矮小化した報道がなされてきた。それはなぜか。当事者の闘う武器が自分の身体くらいしかなくなってしまったからだ。

○日本での報道と異なり、イスラエルに抵抗し続けるハマスに、パレスチナ人たちはガッツを感じている。ヒズボラも然り。イスラエルや米国が力で潰すたびに勢力をのばすのは、そのイスラーム主義勢力である。

○ブッシュ政権の「テロとの闘い」は、かつて米国自身が生み出した鬼子(ビン・ラディンのような)を処分するプロセスであった。

○イラン革命前、イランほど米国の消費・贅沢・頽廃文化に漬かっていた国はなかった。これが反転した。

○イランのアフマディネジャド大統領は、ブッシュや小泉と同様、典型的なポピュリストである。そしてイラクのフセインやベネズエラのチャベスと同様、強烈な「反米」を掲げることが威信強化につながると信じている。

「中東カフェ」で発信されているような、現在の中東の姿はとても興味深い。例えばそれは、ラップをプロテストの手段とし、インターネットでの相互のつながりをどんどん強め、自発的にイスラームのアイデンティティを求める姿である。

●参照 酒井啓子『イラクは食べる』

先月亡くなった、チャーリー・パーカーとも共演したピアニスト、ハンク・ジョーンズを偲んで、棚からCDやレコードを取り出してみる。

私は直にプレイを観たことはないが、よく来日もしていたようだし、日本製作盤にも頻繁に登場している。何となくそうなると、変に爽やかなジャケットの毒にも薬にもならないスタンダード集を乱発したケニー・ドリューと勝手に重ね合わせてしまう。それは言いがかりというものだろうが、晩年、ケイコ・リーと共演した『But Beautiful』(Sony、2004年)ではもはやピアノの冴えはない。

この盤は、張り切ってアナログLPを買ったものだが、昔好きだったケイコ・リーの声はどうにも沁みてこない。作ったような低音のハスキーボイスがどうも気になるのだ。それに、こんなベタベタなラヴソング、強気のあなたは本心から思って歌っていないでしょう、とツッコミを入れたくなったりして。

地味なバップ・ピアニスト、ハンク・ジョーンズの名前を一躍高めたのは、ずいぶん年下のロン・カーター(ベース)、トニー・ウィリアムス(ドラムス)と組んだ「ザ・グレイト・ジャズ・トリオ」だろう。実は結成のきっかけとなったのは、渡辺貞夫『I'm Old Fashioned』(East Wind、1976年)だそうである。ロン・カーターのユルユルで締まりのないベースは永遠に好きになれないが、それは置いておいても、魅力はトニー・ウィリアムスの煽りに煽るドラミングだ。ここでも、「Confirmation」、「I Concentrate on You」などで、聴くたびに感嘆の声を上げてしまうプレイを聴くことができる。このとき、恐るべき男・トニーは30歳である。

「ザ・グレイト・ジャズ・トリオ」もそうだが、異種格闘技とまでは言えずとも、アヴァンギャルドなトニーと、それを受けて立つ老獪なハンクという組み合わせが鮮烈であったわけだ。逆に、バラードやスローテンポの曲では、反動で退屈だと感じてしまう。ザ・グレイト・ジャズ・トリオの『At the Village Vanguard』(East Wind、1977年)の1曲目は、チャーリー・パーカーの曲「Moose the Mooche」だった。上の理由で、初めて聴いたとき狂喜した。しかし・・・、ということである。

この日本の肝いりで制作された商売レコードと比べると、同じ年に吹きこまれたリーダー作『'Bop Redux』(Muse、1977年)はいかにも地味だ。ドラムスのベン・ライリーも、どうかしてしまったような嵐を巻き起こす人ではない。しかし、飽きないのはこちらの盤だ。地味どころか、聴くたびに新鮮で、溌剌としたハンクのピアノが嬉しくなってくる。ここでも「Moose the Mooche」を演奏しており、横滑りしてくるような導入部から素晴らしい。

亡くなってからこんなことを言うのは禁句だが、プレイを近くで観ておくべきだった。

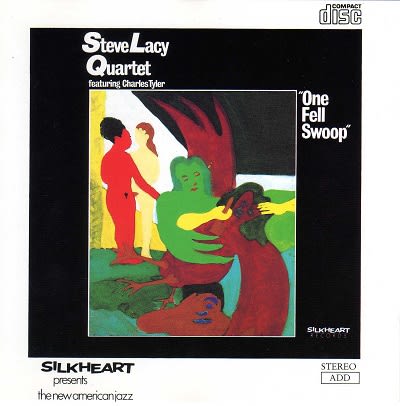

チャールス・タイラーは、アルバート・アイラーと共演していたり、ESPレーベルからリーダー作を出していたりするサックス奏者だが、スティーヴ・レイシーと共演した盤があるとは知らなかった。『One Fell Swoop』(SILKHEART、1986年)である。

レイシーは勿論ソプラノサックス1本で勝負、タイラーはアルトサックスかバリトンサックスで絡んでいる。なおベースはジャンジャック・アベヌル、ドラムスはオリヴァー・ジョンソンと、良いメンバーを揃えている。レイシーが楽器の調整で遅刻したときに録られた、タイラーのアルトサックスだけでの演奏もある。

どうしてもレイシーと比べてしまうと、タイラーの演奏の格は明らかに落ちる。タイラーのソロは同じ迷路をうろうろしているという印象であり、なかなか飛翔できない。褒めるならば、ミニマリズム、構造的で内省的な音色という特徴だ。アルトサックスではちまちましていて、自由なレイシーとは合わない。故なきことだが、バリトンサックスのほうが系が閉じておらず、絡みには良いかもしれない。音のピッチを柔軟に変えることができるレイシーの素晴らしさはいつも通りだ。奇妙なオリジナル曲も面白いが、十八番、セロニアス・モンク作曲の「13日の金曜日」が良い。

タイラーのリーダー作は、『Eastern Man Alone』(ESP、1967年)を持っている。サイケデリックなジャケットや、「リロイ」(言うまでもなくリロイ・ジョーンズ、いまのアミリ・バラカに捧げられている)という曲に時代が反映されている。ただし演奏は一過性のものではなく、タイラーの個性が出ている。チェロとベース2本のみをバックにアルトサックスを吹くという編成は、この自らに閉じこもった世界を表現するのには適していたかもしれない。

タイラーは1992年に亡くなっている。その年に共演を予定していた面々が吹きこんだ盤がある。デニス・チャールズ+レミ・シャルマッソン+ベルナルド・サンタクルス『A Scream for Charles Tyler』(BLED REGARD、1992年)である。ギター、ベース、ドラムスのトリオであり、曲により、それぞれのソロ演奏が収められている。ドラムスのデニス・チャールズ以外は他では聴いたことがない。

最初はタイラーに向けた追悼文であり、チャールズがマイクに向かって、「Bud, bloom, blossom」から始まり、「Charles is at rest.」で締めくくっている。面白いのは、演奏がタイラーのテイストとなっていることだ。但し書きに「The music of the album has been totally improvised.」と書かれていることからも、タイラーの作曲によりそうなったわけではない。ギターもベースも、複雑系のマージンのように、フラクタルのように、妙な構造を作り、発展させては消えていく。タイラーのアルトはさほどの好みでないから、こちらのほうが良いような気さえする。

●参照

○『富樫雅彦 スティーヴ・レイシー 高橋悠治』

○『Point of Departure』のスティーヴ・レイシー特集

○レイシーは最後まで前衛だった

○中平穂積『JAZZ GIANTS 1961-2002』におけるレイシーの写真

川島耕司『スリランカと民族 シンハラ・ナショナリズムの形成とマイノリティ集団』(明石書店、2006年)を読む。

スリランカでは、昨年ようやく長きにわたった内戦が終結した。もう十数年前、スリランカ政府軍の若者たちと話していると、「これからタミル人たちをやっつけに行くんだ」と明るくふざけていた。あるインターネット上のまともそうなフォーラム上で、「タミル人に死を!」と繰り返し書きこまれていて驚愕した記憶もある。もう戦場に戻りたくないと嘆く若者とココナッツ酒を飲んだこともある。憎しみの根は深いのだなと痛感した。

しかし、本書を読んで明らかにわかることは、スリランカ内の対立が、単純に政府対LTTE(タミル・イーラム解放のトラ)でも、シンハラ人対タミル人でもなく、植民地時代からの歪みが姿を変え続けた最近の形態なのだということだ。そしてまた、LTTEの敗戦が歪みの解消ではないということだ。

ポルトガル、オランダの支配を経て、19世紀から独立まで、スリランカは英国の支配下にあった。断続的にキリスト教布教が行われていたものの、それが大きなフリクションと化すのは20世紀に入ってからのようだ。宗教的な理由だけでなく、教育格差、経済的格差などにより、反キリスト教運動が広がっていく。そして多数を占めるシンハラ人たちの不満の対象は、ムーア人、マラヤーリ人、タミル人と変遷することになる。

当然ながら、敵を作り出し、ナショナリズムを煽ることによって政治的地位を得ようとする者は、このような現象に付き物である(最近の日本で言えば、「北」を熾烈に批判することで地位を得た安倍元首相であろう)。スリランカにおいては、これがエスカレートした。マイノリティの排外政策が導入され、意識は固定化し、さらに憎しみの連鎖を生みだしたということになる。スリランカで頻発したマイノリティへの暴力は、「適切な場所」にとどまる限り許されるにも関わらず、その場所を踏み越えた行為への罰であり、「適切な場所」を教えるためのレッスンであると解釈されるという。

歪みの種は内在したものではなく、英国による植民地支配にあった。英国人は森林を私有地化し、多数のエステート(プランテーション)に変え、安い労働力としてインドからタミル人たちを導入した。歪みが出たとしても、安い労働力の確保による経済成長を優先した。やはり日本とのアナロジーを考えてしまうが、さて、日本の支配により発展したのだとする言説や、日本国内のマイノリティに対する排外政策・意識はいまだ根強く残っている。

これまでは、「タミル人であることは恐怖のなかで生きること」と認識せざるを得ず、「世界を二極化したものとしてみる見方を多くのタミル人に強いる」ことになっていたのだという。著者は、今後マイノリティ市民によって求められていくべき要素のひとつは、「活気ある国民共同体に自分が参与しているという感覚」であり、「積極的な社会的、政治的参加を通しての連帯と友愛の感覚」であるとしている。読み手としては、こういった思索も、日本社会の姿を考えるために取り入れなければならない。

現在101歳のマノエル・ド・オリヴェイラ。80歳ころからほぼ毎年1本のペースで作品を作り続けている、文字通りの巨匠である。『コロンブス 永遠の海』(2007年)は、98歳時の作品だ。ようやく岩波ホールで上映中の本作を観ることができた。オリヴェイラとリアルタイムで接することができる、それだけで幸せである。

コロンブスはジェノヴァではなくポルトガルの生まれであったとする学説を唱える研究者がいるという。この研究者が、若いころに米国に渡り、医師となり、ポルトガルに帰る。その人生は、コロンブスの研究に捧げられている。年老いてコロンブスの足跡をたどるのは、オリヴェイラとその妻本人だ。

オリヴェイラ本人の登場だけが見どころではない。オリヴェイラ映画の常連、レオノール・シルヴェイラの眩しそうな顔、ルイス・ミゲル・シンドラの清濁を同時に見せつける顔。彼らが出るだけで、さらに映画が映画となる。

言うまでもなく、大航海時代はロマンであると同時に、グローバリゼーションの始まりであった。新大陸の「発見」が、征服と虐殺を生み、現代に連続的につながっていることは誰もが知っている。しかし、映画はそのこととは関係を持たずに存在する。批判されるべきだということではない。オリヴェイラへのインタビュー(パンフレット所収)にあるように、「運命が選ぶのですから、コロンブスがポルトガル人であっても、中国人であっても、構わないのです。」というわけだ。

歴史家は、500年以上前に生きたたった独りの人物を追い、想像し、妄想する。彼らを小さいと言うことは、人間の小ささを語ると同義である。そして画面には、広大な海が映し出される。圧倒的だ。劇中の人には見えない天使が、笑いながら彼らを見護っている。実にシンプルな映画なのである。

キーワードは、歴史家の妻が口ずさむ詩のなかにある「郷愁」だ。かつてオリヴェイラは、やはりシンプルに、ポルトガルへの郷愁を形にした『世界の始まりへの旅』(1997年)を作った。本作での郷愁は、海の向こうに見えるなにものかへの郷愁か。

「”郷愁”という言葉/この言葉を紡ぎ出した人よ/初めて呟いたその時/涙を流したことでしょう」

やっと観た、ジョニー・トーの最新作『冷たい雨に撃て、約束の銃弾を』(2009年)。原題は『Vengeance 復仇』であり、例によって邦題化が改悪となっている。

開始間際に駆け込んで、喉を湿らせる間もなく上映が始まった。いきなりの衝撃。そこから終了まで、口の中の粘膜はからからに乾いてヒビさえ入り、最後にはちょっと泣いてしまった。『エグザイル/絆』(2006年)もそうだったが、2時間に満たない時間に信じられないくらい多くの旨みを詰め込み、ひたすらに濃密な映画となっている。

アンソニー・ウォン、ラム・シュー、ラム・カートン、サイモン・ヤムといったジョニー・トー映画の常連がまた登場するが、日活アクションのようなマンネリにはならない。プロットではなく、腕をびしりと伸ばした動きや、星座を思わせる彼らの配置に、濃いトーらしさを漂わせている。

相変わらずの工夫に目を見張る。夜のバーベキュー場、スープを鉄板に注いでの湯気の中の銃撃。殺しの検証シーンにおける、犯行時とのオーバーラップ。唐突にナプキンで目隠しをしての銃の組み立て競争。古紙の束を転がしながらの銃撃戦。身体から弾を取り出すときの細かな描写。記憶をなくしていく男の前に現れる死者たち。

アンソニー・ウォンの演じるクワイ(『ザ・ミッション 非情の罠』、『エグザイル/絆』に続いて演じる同じ役)は、一瞬の逡巡を見せつつも「乗りかかった船だ」と義理を貫き、死を迎えるときには、頬を地面に付けてにやりと笑う。ウォンだけではない。トー映画の人物たちは、自らの運命を悟り、淡々ともがきながら、それに従ってゆくように思える。そして、これもトーの定番、料理と食事によって家族や友情のつながりがナマの形で示される。

余談だが、トー映画には頻繁にカメラが登場する。『エグザイル/絆』でのコンタレックス・ブルズアイ、『文雀』でのバルナックライカとローライ二眼レフ、『イエスタデイ、ワンスモア』での何かの二眼レフ、『フルタイム・キラー』でのペンタックスZ-1Pといった具合だ。本作では、ポラロイド・SX-70が重要な役目を果たす。『PTU』の撮影時映像では、トーはツァイスイコン・ホロゴンウルトラワイドを握り締めていたし、作品を観れば観るほどトーが熱狂的なカメラファンだという確信が強くなっていく。

とにかく、大傑作『エグザイル/絆』に勝るとも劣らない超弩級の作品だ。まだ動悸が激しいような気がする。

●ジョニー・トー作品

○『エグザイル/絆』

○『文雀』(邦題『スリ』)、『エレクション』

○『ブレイキング・ニュース』

○『フルタイム・キラー』

○『僕は君のために蝶になる』、『スー・チー in ミスター・パーフェクト』

○『ターンレフト・ターンライト』

○『ザ・ミッション 非情の掟』

○『PTU』

山本義隆は東大全共闘議長としてシンボル的な存在であった。運動から大学アカデミズムを離れ、現在は駿台予備校の有名講師となり、一方では科学史の優れた書をいくつも世に出している。物理学者として卓越していたことはただの伝説ではないようで、同時代を共有したであろう教授が、あれで東大の質が落ちたのだと発言したのを聞いたことがある。

私にとっては、山本義隆は数日間の教師である。高校時代、福岡まで出かけていき、駿台予備校(福岡にはなかったので出張の形)で物理の授業を取った。勿論、そのころ山本義隆という人物の来歴など知るはずもない。この授業が本当に面白く、眼から鱗が落ちる思いだった。文系と理系のどちらに進むか決めかねていた自分には、理系を選ぶには十分な契機だった。(それが良かったのかどうか、今となってはわからない。)

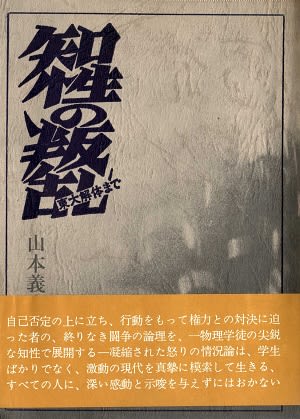

そんなわけで、『知性の叛乱 東大解体まで』(前衛社、1969年)も読みたかったのだが、あまりにも稀少でそのような機会はなかった。ところが、先日、編集者のSさんから、古本屋で見つけたので確保しておいたよ、との連絡があった。御茶ノ水の沖縄料理屋で会い、ありがたく頂戴した。

ここで訴えかけるように記されているのは、大学という権力社会における知性の欠落である。知性というのは、世界一の研究水準がどうとか、ノーベル賞級のどうとかいったことではない。大学という機関が社会のなかに存在していることを認識しうる能力のことであり、ゼニカネが大学のあり方を規定していることに疑いの目を向ける能力のことである。それにも関らず、知的特権階級であるかのように振る舞うことの欺瞞を指摘する能力のことである。そしてさらに、そのような欺瞞の殿堂に保護され、無数の「専門白痴」を生みだす罪深さを指摘する能力のことである。

その意味で、山本義隆が本書を書いた1969年も、現在も、状況は変わっていない。私が大学に残りたくなかった決定的な要因も、こうしたことである(研究の能力は置いておくとして・・・)。「天才・柳沢教授」などいないのだ。

本書では、丸山眞男『「である」ことと「する」こと』を引用して、大学内のヒエラルキーの絶対的な肯定を批判している。「教授である」こと、「民主主義の世の中である」こと、「理性の府である」ことを所与のものとして、「する」こと、問い直すことを否定する、というわけだ。最近では丸山眞男再評価の雰囲気もあるようだが、たしかにこの捉え方は今や日本社会全体を覆っている(つまり、社会人のあなたも私も無関係ではない)。「日米安保」しかり、「大手メディア」しかりである。ならば、現在ならば、サブタイトルは「日本解体まで」とでもすべきだろうか。本書に漲る知性は、知的怠惰、判断停止の日本社会でこそ、再度暴れまわるべきものだ。

「保護された知性などは矛盾した言葉だが、顧みて激流におののいたとすればもはや知性ではない。」

「「日露戦争を知らなかった物理学者」がホメ言葉としてあるようにせまい専門の世界にしか思考が向かわないのであれば、彼は研究の実践主体としてのイデオロギーをもつこともできず、自らを対象化し得ないのであるから責任を問われないのであり、したがって「教育」とか「処分」とかいった人間としての責任をもたなければ不可能な仕事はやるべきではなかろう。」

早稲田大学琉球・沖縄研究所では、毎週金曜日、「沖縄学」という講座を開いている。早稲田の学生だけではなく、私のような外部の社会人でも受講できる、開かれた場となっている。勝方=稲福恵子/前嵩西一馬・編『沖縄学入門 【空腹の作法】』(昭和堂、2010年)は、そのような研究所がテキストとして編纂した書である。

14章からなる言説は、ひとつひとつが短すぎて、誰にとっても文字通り入門でしかあるまい。ただ、その奥は深く、学生なんぞがこれを使い、忘却するだけにしてしまっては勿体ない(私は学生という愚かな存在が嫌いである・・・自分だってそうだった癖に)。

それはともかく、まずは第11章以降の「社会・政治」から読み始める。

■ 「周辺社会の人の移動と女性の役割―――奄美・沖永良部島民のアイデンティティと境界性―――」(高橋孝代)

ここでは、沖永良部島が、政治的・文化的に揺らぐボーダー上にあり、「日本/沖縄」、「鹿児島/沖縄」、「奄美/沖縄」といったさまざまなフィルターにより見え隠れする存在として分析されている。歴史的には、薩摩の役人が持った「現地妻」が社会構造に与えた影響がある。それにより形成された権力が地域差を生み、現在でも、自らのアイデンティティを沖縄、鹿児島のいずれに見出しているか、有意な差がみられるという。

■ 「「集団自決」と沖縄戦―――戦場における「国民道徳」と「従属する主体」―――」(北村毅)

いわゆる「集団自決」が、「日本軍や戦争体制によって強要された死」であったことを説いている。覚えておくべきデータとして、座間味島における「集団自決」の死者135人の構成がある。年齢的には、10歳未満が3分の1強、成人までが半分強。性別的には、女性が3分の2弱。すなわち、家長に近い者たちが肉親を殺害した現象であった。

著者は、これを「「天皇の軍隊の強制と誘導」によって肉親同士の殺し合いを強いられた結果」であると表現している。国家が長期にわたり構築した恐怖のシステムが強力であったからこそ、主体的に行動したということである。そうしなければ、肉親も自分も米軍に残虐行為をされるものという前提があった。なぜそこまで米軍を「鬼畜」として恐怖したか。かつて日本軍がアジアで行った残虐行為があったからだ、という重要な指摘がなされている。

■ 「基地が沖縄にもたらしたもの―――名護市辺野古区を中心に―――」(熊本博之)

辺野古はかつて、いまは名護市の一部となっている久志村のなかにあった。林業に依存する地域であった。戦後、米軍が銃器演習のため山林を接収し、土地を所有していた住民には軍用地料が入りはじめる。また、第三次産業がいびつに膨らむ(いまでは再びシュリンクしている)。そのように、米国によって生活形態を強引に変えさせられた経緯があった。その後、名護市と合併し、軍用地料収入は名護全域に流れ、また人口が少ないため発言力も失ってしまう。

著者は、そのような位置に追い込まれたことを、辺野古の新基地への賛成派がいる背景として説いている。条件闘争を前提とせざるを得ないというわけである。こうして追ってみれば、地元には賛成している人が結構いるんだよと嘯く言説が、いかに知的に退行した精神から出ているのか解ろうというものだ。

●参照 琉球・沖縄研究所

○戸邊秀明「「方言論争」再考」

○水島朝穂「オキナワと憲法―その原点と現点」