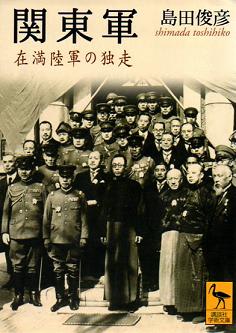

日本軍事政権の傀儡国家として存在した満州国(1932-45)は、その植民地軍隊、関東軍とともにあった。島田俊彦『関東軍 在満陸軍の独走』(講談社学術文庫、原本1965年)は、その生い立ちから失速までを描いている。すなわち、日露戦争後、日本軍は遼東半島南端(関東州)とのちの南満州鉄道(満鉄)の権利を奪い、満州国建設を経て、大戦での南方重視に沿って急速にしぼむという運命を辿る。なお、「関東」とは、現在の河北省秦皇島にある万里の長城の東端近く、山海関の東という意味である。

「独走」の代名詞のように使われる関東軍だが、それが決して思うが侭ではなかったことを、本書は示している。様子見を重視した幣原外交などの中央政府、さらには大本営の意向からも離れたことが多くあった。そのようななかで、「大日本帝国の尖兵という過剰意識に増幅された」行動が行われていく。

知らなかったことだが、満州という存在は、当初「いわば柄にもない大荷物をかかえこんだようなもの」であった。日露戦争後、政府は関東州経営のため、毎年一般会計から多額の補充金を繰り入れ、それは例年歳出の6割にも相当した。そのため、初期の満鉄経営のような外資導入のほかに植民地経営の方策はなかった、という。満鉄は鉄道経営だけでなく、炭坑採掘(平頂山事件に関係する撫順炭坑もそのひとつ)、水運、電気、倉庫などの事業も営むことができ、その土地での行政権や徴税権までも持っていた。

張作霖爆殺(1928年)ののち、石原莞爾と板垣征四郎が関東軍参謀として赴任する。本書でもっとも不可解なのは、石原の奇怪かつ誇大妄想の世界最終戦論(最終戦は個人という戦闘単位での殲滅戦争となる)や満蒙領有論(日本こそ満蒙発展が可能な者であり、それが現地の幸福となる)に一定のシンパシーを寄せているところだ。これらを「すぐれた洞察力」と表現し、また、満州国が理想を失い傀儡化の一途を辿るのは、1932年に石原が満州を去ってからだとしている。この発想には、あの幕僚長のトンデモ論文と通じる面があるのではないか。

関東軍がソ連軍に敗れたノモンハン事件については、これが局地戦争にとどまり、また日本軍の「汚点」として覆い隠されたがために、自らの軍事力を認識する機会を逸したものと評価している。そのために、実は現場では勝っていたのだとする辻政信の手記などがある(何を今さら、今週の『週刊新潮』にも写真入りで取り上げられていた)。

満鉄には、大規模な調査セクションがあった。シンクタンクといえば、決まってロバート・マクナマラ(米国元国防長官)の名前が取り上げられるが、満鉄調査部こそがその拡がりや偏りを見る上で参考になる。マクナマラの理想は、官僚に左右されない政府のためのシンクタンクであった。満鉄調査部は、民間のため、政府のためといった枠を超え、かつてない情報収集力を抱え、破天荒の挙句に潰された。その人材は戦後、調査機関や大学、社会運動家へと流れている。

小林英夫『満鉄調査部 「元祖シンクタンク」の誕生と崩壊』(平凡社新書、2005年)は、その実態を描いていて非常に面白い。

出入りする人間の名前が凄い。大川周明(のちのファシスト)、佐野学(のちの共産党最高指導者)、山本条太郎(三井物産出身)、松岡洋右(のち外交官として国際連盟脱退)、尾崎秀実(のちにゾルゲ事件で死刑)。何でもありという印象だ。

その尾崎秀実も関与して、満鉄調査部にはマルクス主義の大きな動きがあった。しかし彼らは、関東憲兵隊によって次々に検挙され、転向に到る。この手記が掲載されているが動悸動悸するほど興味深い。

「大東亜戦争について判断するには人間理性以前の事実である日本精神を理解することが必要でありますが、合理主義に立脚する限り日本精神を理解することは不可能であり、従ってまた大東亜戦争に関する合理主義的判断が次第に破綻を来たしたのはまことに当然のことであります。(中略) 日本精神は学問によって学ばれるものではなく日本人が日本人として心を正しくし己を空しくすれば自然に体得できる性質のものであります。それ故日本精神は日本人以外には体得することが困難であると共に日本人ならば誰でも体得することが出来るのであります。従ってまた日本精神の根源をなす我国体を合理主義的理論を以て解釈しようとするのも大きな誤りであります」(石田精一の転向声明)

論理と理性に限界があるとするこの声明は、もちろん、本人の裡から出た発想に基づくものではないだろう。論理と理性に基づく知の集団は、当然のように瓦解した。このことが現在においても歴史にとどまらないことは、例えば、佐藤優の発言(>> 「沖縄の未来を語る 大田昌秀×佐藤優」)と比較してみると実感できる。

●参照

○万里の長城の端ッコ(秦皇島)

○平頂山事件とは何だったのか

○小林英夫『日中戦争』

○盧溝橋

「日本人として心を正しくし己を空しくすれば自然に体得できる性質のもの」とは、敢えてそのように芝居がかった真似をしなければ得られない(というかそんなことしても得られるはずがないのだが)ところの「想像の共同体」に他ならず、がしかし、それが単なる想像だといって切り捨ててしまえない、理性で解消できないやっかいなものであるとみています。

まったく、非常に興味深く、ひたすら厄介です。近代知性をその前提から拒否する、しかも知性によってではなく、ただ拒否する。あやうい共同幻想であり、いまだスライムのように粘りついている。

電通を忘れています。