最近よく寝る前や起きぬけに聴くのが、ケニー・バレルのライヴ盤『A Night At The Vanguard』(Argo、1959年)である。バレルのギターはサックスやピアノとの相性も良いが、このようなギタートリオは素直に音を愉しむことができる。ベースは重厚なリチャード・デイヴィス、ドラムスは乾いた音が弾けるロイ・ヘインズ。バレルのギターについては、「洗練」であるとか「都会的」であるとか評されてきたが、それだけでは物足りない、バランスが絶妙でブルージー、本当に魅力がある。

どの曲も悪くないが、エラ・フィッツジェラルドやサッチモの歌声がすぐに想い出される「Cheek To Cheek」など、なぜLP時代にお蔵入りだったのかという演奏だ。若い日のバレルの記録、ライヴでこその緊張感と張りつめた愉しさがある。久しぶりに、パット・メセニーがデイヴ・ホランド、ロイ・ヘインズという(ドラムスの同じ)ギタートリオで演奏した『Question & Answer』と聴きくらべたくなっているが、もうそれは棚にない。「All The Things You Are」の演奏などかなりのものだったと記憶しているがどうか。

一度だけ、青山だか赤坂だかでバレルを観たことがある(1997年)。余裕たっぷりにギターを弾くバレル、フレージングが一聴して独特であることがわかるトム・ピアソンのピアノ(客席からは「Stop the piano!」なんてヘンな声も聞こえたが)、良い演奏だった。

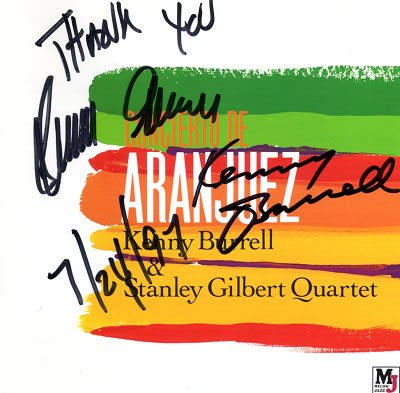

その頃の録音、スタンリー・ギルバート(ベース)との共演盤『Concierto De Aranjuez』(Meldac、1995年)を改めて聴いてみたが、これがつまらない。相も変わらず連発された人気曲だらけの商売盤だからか、スタジオ盤だからか、年齢か、おそらく少なくとも最初の理由は当たっているだろう。こんな心地いいぬるま湯空間に漬かって、はまったような緊張感のない演奏をして、これじゃダメだろうと思う。バレルは最近でも新譜を出しているが、さてどうだろう。