ニューヨークに上陸する移民は、かならずエリス島を通過した。希望の島、あるいは、嘆きの島と呼ばれた。

すべて、ライカM4、Zeiss Biogon 35mm F2.0、Fuji 400H

ニューヨークに上陸する移民は、かならずエリス島を通過した。希望の島、あるいは、嘆きの島と呼ばれた。

すべて、ライカM4、Zeiss Biogon 35mm F2.0、Fuji 400H

キング牧師通りとマルコムX通り。

すべて、ライカM4、Zeiss Biogon 35mm F2.0、Fuji 400H

ニューヨークのハンバーガーがどれほどのものか、試さなければならない。そんなわけで、チェーン店では食べないことをポリシーとして、いくつか評判の店で食べてみた。情報源は、「Village Voice」誌の「Best Hamburgers」記事と、「Pen」2012/6/1号の「男のニューヨーク特集」(笑)。

◆ P.J.Clarks

フランク・シナトラが常連でいつも同じ席で食べていたという店。カウンターの空き席を見つけ、忙しそうな店員をつかまえて、「キャデラック・バーガー」を注文。名付け親はナット・キング・コールだとか。

期待してかぶりついたが、いや、別に・・・。肉があまり熱くないのがどうも・・・。

◆ Whitmans

場所にちなんだ「East Villi Cheese Steak」を注文。出てきて仰天、肉とチーズが冗談みたいにふんだんに使ってある。しかも熱々。どちらかといえばホットドッグだ。食べ始めると中身がぼろぼろ落ちる。これは旨い。

気に入って、別の日にも立ち寄ってみた。今度はふつうのハンバーガーを注文。ふつうの味だった。卵の黄身が垂れて困った。

◆ Treehaus

宿の近くにあるデリ兼ファーストフード。窓際でさあ食べようとサンドイッチのケースを開くと、朝食にしては大きい。別の日に昼食のバーガーを注文しケースを開くと、輪をかけて冗談みたいに大きい。なんでこんなことをするのか。結局、夜もまったく空腹にならなかった。

この店の2階では「MEN」を供しているようで、興味を抑えきれず、「SUKIYAKIなんたら」を食べてみた。椎茸の煮つけやメンマやチャーシューが入っていて、唐辛子が勝手にかけられている。ちょっと奇怪な気もしたが、これが悪くない。キッチンカウンターにはそば粉とそば打ち台があった。

◆ Katz's Delicatessen

パストラミサンドが名物のようだが、大きな山のようなそれを食べている人びとの姿を見て戦意喪失。チーズバーガーを注文した。

まあ、ふつう。

◆ Corner Bistro

ほどよい大きさ、垂れる肉汁。凝縮感あり。旨い。

◆ 結論

デカすぎる。太った人が多いのも当然だ。パンがことごとくフニャフニャに柔らかく、香ばしく焼くべきである。以上。

アンディ・ウォーホルが活動空間として作った「ファクトリー」のビルは、もう潰されていて存在しない。宿に近いようなので、住所(231 E 47th St)をもとに、それがあったに違いない場所に行ってみた。

近づいてみて思い出した。ジョナス・メカス『ファクトリーの時代』(1999年)において、メカスが思い出の場所を訪れ、散歩する人にそのことを話しかける場面があった。確か、こんな場所だった。戻って調べると、Google Mapのストリートビューでも同じ場所が表示される。

http://blog.goo.ne.jp/sightsong/e/a456dba3c77dfaf80e4fc7d8b206f096

夢の跡は公園と駐車場になり、道端では勤め人たちがホットドッグを買っていた。公園の奥では水が流されていた。

マンハッタンのチェルシーには多くのギャラリーが集中していて、確かに歩くと楽しい。もっとも、最近では地価の高騰もあって、ブルックリンなどに拠点がシフトしつつあるという話も読んだ。

廃された鉄道の高架を再利用した歩道、兼、公園である「ハイ・ライン」を歩いて、たどり着いた。

◆ Anna Zorina Gallery

バーナード・パーリンという20世紀前半のアメリカの画家の作品を展示。第二次世界大戦の負傷兵を描いている。

◆ J. Cacciola Gallery

チャイナ・マークスによる、布とシルクスクリーンによるコミカルな作品群。「フルーツサラダは食べたくない!うんざりだ!チーズバーガーが食べたい!」「ファーストフード食べてたら死ぬよ!フルーツは身体にいいんだよ!食べられてラッキーだと思わないと!」などといったセリフが笑える。

◆ Margaret Thatcher Projects

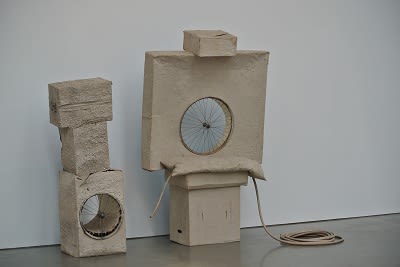

Venske & Spanleの石による彫刻を展示。ほとんど『家畜人ヤプー』である。

◆ Gagosian Gallery

有名アーティストの作品を揃えた名門のようで、アンゼルム・キーファー、ロバート・ラウシェンバーグ、ジュリアン・シュナーベル、ゲオルグ・バゼリッツらの作品が展示されていた。なかでもキーファーのミクスドメディアによる暗鬱な作品、デュシャンにインスパイアされたかもしれないラウシェンバーグの車輪の作品に目を奪われた。

◆ Mary Boone Gallery

エド・パスケによるキッチュな作品。オバマやビン・ラディンらをモチーフにしている。

◆ Luhring Augustine

あのラリー・クラークの写真。またしても男の○○○ばかり。もういいです。

◆ Andrea Rosen Gallery

マーティン・ドゲヴァルによる写真は、白壁のマチエールと影を捉えており、面白かった。アルフレッド・スティーグリッツの作品もあった。

◆ Metro Pictures

ルイーズ・ローラーによる、「なぞり」作品。既存の芸術作品が線描でパクられている。村上隆まである。なんだこれは。

◆ Marianne Boesky Gallery, Marlborough Chelsea

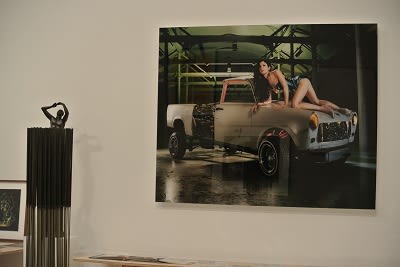

2か所のギャラリーそれぞれで、デトロイトをテーマにした新旧の作品。スピーカーからは自動車工場の音。

Metroplex Recordsというレーベルのレコードが並べてあるが、これはデトロイトのレーベルか、あるいはヴァーチャルなものか。その上に20世紀初頭の絵が架けてあって愉快。また、クルマに淫するようなリズ・コーエンの写真と変態動画。

◆ Yossi Milo Gallery

セ・ツン・レオン(Sze Tsung Leong)による「Horizon」と題された写真。世界の異なる場所におけるフラットな光景を並べて、その類似性を気づかせるような構成になっている。ギャラリーの係員は、meditationalでeducationalだ、ウユニ塩湖なんて初めて知った、と話していた。

わたしもかなり気に入ったので、カタログを入手。

◆ Driscoll

ジェニファー・パッカーの油彩のマチエールが、和紙のようでなかなか魅力的。

◆ BDG

ピーター・マーテンセンによる一連の奇妙な作品。白シャツのオヤジたちが、いちいち水につかっているものばかり。

◆ Praxis

Lautaroの熱帯的な作品。

◆ Jim Kemner Fine Art

あっ、ゲルハルト・リヒターが道に向けて飾ってあると吃驚して入ったところ、スタンリー・カッセルマンという別の画家による作品だった。だって間違えるでしょう。

◆ Nancy Margolis Gallery

花をモチーフにしたグループ展。印象稀薄。

◆ 303 Gallery

印象稀薄。

◆ Cheim & Read

ジョン・ミッチェルによる木をテーマとした作品群。印象稀薄。

◆ Debuck

ジョン・クレメントによる「大きな輪っか」。どこか道端にでもパブリック・アートとして置けば。

◆ Bruce Silverstein

ブレア・ソウダース。印象稀薄。

◆ Asya Geisberg Gallery

まるでラッセンが描いたような宇宙船の絵とか。印象稀薄。

◆ 新ホイットニー美術館

2015年オープンだそうで、ハイ・ラインの南端に建築中だった。設計はレンゾ・ピアノ。

アンソロジー・フィルム・アーカイヴズはジョナス・メカスらが作った組織であり、いちメカス・ファンとしては、何はともあれ入ってみなければならない。ちょうど、修復されたばかりだという、チャールズ・ヘンリー・フォード『Johnny Minotaur』(1971年)を観ることにした。

料金はちょうど10ドル。15分くらい前に着くと、すでに多くの人たちが開場を待っていた。座席は満員。まずは、この映画の修復に3年くらいかけたとか、タブーに挑戦した作品なので怒らないでくれ、といった挨拶があった。

80分ほどの16ミリ映画だが・・・。なんというか、ほとんどの間、少年の○○○ばかりを写している。ストーリーは無いにひとしい。憧れの場所に入って、なぜわたしは○○○を80分も凝視しているのだろう。まあ、クイア映画だとか、ダリやギンズバーグがナレーションに参加しているとか、それらしき意義を言って言えなくもない。

観客はみんな刺激的な場面で楽しんでいるふうを装って笑い(としか思えない)、終了後、拍手する人たちまでいた。スノッブは万国共通である。わたしもあなたもスノッブだ。ああ、あほらし。

ところで、上映中も、何人もの人が(若者に限らない)、ケータイをチェックしていて、かなり鬱陶しい。日本のマナーがいいのか、アメリカのマナーが悪いのか。

まずは名前に吃驚してしまうが、「ネイティブ・アメリカン」こそが「ポリティカリー・コレクト」ではないのかという議論はあったらしい。また、設立に際しては、ケヴィン・コスナーが『ダンス・ウィズ・ウルヴス』の収益を投じたという。

たとえば、東京の中心部に、これまで抑圧してきた先住民族の歴史をここまで大々的に展示する施設を作るだけのポテンシャルがあるのかと言えば、おそらく無いのだろう。

マンハッタン島の南端にあり、入場無料。17時に閉館し、時間厳守で追い出される。

先住民族としては、アメリカだけでなく、極北や南米までカバーしている。また、先住民族出身の人たちによる現代の作品も展示している。45分くらいしかなかったのだが、なかなか見応えがあり、時間不足だった。先住民族の数はとても多く、勉強不足を恥じてしまう。

ユト族の服(19世紀後半)。結構おしゃれ。

チェロキー族のお面(右:20世紀前半、左:後半)。

メキシコで7月の祭に使用されていた服(1940年)。祭では、かつてのコルテスによるアステカ帝国攻撃の歴史が語られるのだが、なんと、そこでは、モクテスマが生き返り、コルテスが滅ぼされることになっているのだという。

古代ペルーの土瓶。

オノンダガ族のピーター・ジョーンズによる1968年の作品「バナナ」。中が白く外が赤い「リンゴ」と同様の皮肉的な意味合いを想起させるとの解説がある。

MOMA(ニューヨーク近代美術館)には「PS1」という別館があって、おそらくは、国際的に評価が確立していないアーティストの活動を取り上げている。

マンハッタンからイースト・リヴァーを挟んですぐの場所にあり、クイーンボロ橋を歩いていくこともできるらしい(地下鉄を使ったが)。なお、周囲は殺風景で、風情のある地域でもなんでもなかった。

◆ マリア・ラスニック

マリア・ラスニック(Maria Lassnig)はオーストリアの画家であり、今年に入ってから90代半ばで亡くなっている。

身体の内と外とにこだわり、あられもない姿として表現。ときにはそれが怪物のような形にメタモルフォーズし、SF的なデバイスを通じて内外を行き来している。これだけひとつの妄執を見せられると爽快でさえある。会場では本人による短編アニメも4本ほど上映されていて、これがまた愉快。

思いがけず魅入られてしまった。

◆ コラクリット・アルナーノンチャイ

コラクリット・アルナーノンチャイ(Korakrit Arunanondchai)はまだ20代のタイのアーティストで、ここでは、大きなインスタレーションが展示されていた。

3面の壁を白い寺院のデコレーションの絵で覆い、ひとつひとつに、金色を塗ったボディをべちゃりとくっつけて人の形を残している。真ん中には、その過程をとらえた奇妙な映像とマネキン。イヴ・クラインがタイでゴテゴテになったわけである。

◆ ジェイムス・リー・バイヤース

ジェイムス・リー・バイヤース(James Lee Byars)はデトロイト生まれ、97年にカイロで亡くなるまで、京都を含め世界のあちこちに滞在した人である。

手紙、電報、絵葉書といった活動の痕跡をアソートしたり、それを抽象化して形にしたり。コンセプチュアル・アートに分類されるのかもしれないが、そこまで自身と切り離してすっきりさせたものではなく、「しょぼい私」を残しながらのもの。観る者は否応なく感情移入してしまうのではないか。

アメリカのマイノリティ文化史において重要なハーレム。はじめて行ってみると、ダウンタウンともまた雰囲気がまるで異なる。道には、キング牧師やマルコムXの名前が冠されている。

ハーレム・スタジオ美術館は、40年以上前に作られた施設である(改装されているようでモダンなつくり)。ちょうど日曜日ということで、入場料が無料だった。観客もわりと多く、みんな、かなりじっくりと観て歩いている。

◆「星が降り始めるとき 想像力とアメリカ南部」

1階と2階では、「星が降り始めるとき 想像力とアメリカ南部」と題し、数十人のアーティストの作品を展示していた。それぞれの作品の意味を十分に受け止められるわけではない。しかし、意味という物語は必要不可欠である。

南部の建築物にインスパイアされたベヴァリー・ブチャナンの作品

マリー・"ビッグ・ママ"・ローズマンはキルトでミシシッピの伝統を示す

ケヴィン・ビースリーの「多くの空の下で休息を取るとき、私は自分の身体を聴く」。ヘッドホンで、ヴァージニアの環境音とともに観る。動物の頭をかぶせて何を言わんとしているのか。

デイヴィッド・ハモンズは、デルタの文化を瓶に詰めたという。蠅に見えるジッパー、ジョージアの土、・・・。

◆「Draped Down」

どういう意味だろう?個々の単語の意味はわかるのだが、と、係員に訊ねてみたが、「自分にもよくわからない。でもあのナイジェリア人の作品は凄く良いだろう」と。

ここでのコンテキストは、ハーレムにインスパイアされたセルフ・ファッションといったもののようだ。

1935年にマリ共和国で撮影された女性と現代のNYの女性を並べてみると、確かにクールだなと軽口を叩いてみたくなる。

同じシェイプで顔が塗りつぶされた3連作(ハーヴィン・アンダーソン)。

◆キャリー・メイ・ウィームス

キャリー・メイ・ウィームス(Carrie Mae Weems)という写真家の作品群。

ミュージアムのシリーズでは、ルーヴルやテート・モダンといった世界中の有名な美術館・博物館に向かって自分自身が黒いドレスで佇み、自分の背中とともにミュージアムを撮る。これにより、人種やジェンダーの複雑な関係を封じ込めようとしたのだという。また、黒人のアイデンティティに立ち戻ろうとした「墓場(Boneyard)」も示唆的。

はじめて知る写真家だが、かなり気になる人になった。

The Museum Series。これはロンドンのテート・モダンに行くための「ぐらぐら橋」。

Boneyard

セントラル・パーク東側のグッゲンハイム美術館に朝一で入ろうと急いで出かけた。到着すると、開館前だというのに行列ができていた。

◆「イタリア未来派1909-1944」

実はイタリア未来派の諸氏による作品がかなり好きで、画集も何冊か大事に持っている。もう15年以上前にミラノを訪れたとき、未来派を観ようと思って美術館を探したところ、あるべきところにない。インフォメーション・センターで訊ねると、最近つぶれたよという答え。それはミラノのアイデンティティではないんだなと悲しかった。そんなわけで、このようにまとめて観ることができるのは嬉しい。

グッゲンハイム美術館は、吹き抜けの周りを螺旋状に登っていく変わったつくりだ(1階以外は撮影禁止)。

登り始めると、さすが、いきなり、ボッチョーニの騒乱の絵や、バッラの街灯の絵という大作を持ってくる。もちろん、カッラ、セヴェリーニ、ルッソロなど代表的な画家の作品をたくさん展示している。これに加えて、キアットーネによる未来都市のスケッチや、より定型的なデザイン性を求めたデペーロ、さらに知らない画家たちの作品の数々。

かれらの感覚や意匠のセンスなんてとても現代的であるし、キアットーネの未来都市は現代都市そのものだ。いまだに心が浮き立つのだから、機械文明の進展や急速な産業化と同時代の人びとにとっては、さらに刺激的であったことだろう。

ただ、螺旋を登りながらクロノロジカルに観ていくと、段々とつまらなくなっていく。意欲は、最初の粗削りのものであるから、作品を生み出すのである。しかし、意欲を二次生産し、綺麗なデザイン化を行うと、力が失われるのは当然のことだ。(こういう人はどこにもいますね。)

ブラガーリアの貴重な無意味映像(女性が密室で自ら毒ガスのスイッチを押しもだえ苦しむ)が上映されていたことも、嬉しかった。あとは、ルッソロらの爆笑未来派音楽も紹介してくれればなお良かった。

◆「現代のラテンアメリカ芸術展」

こちらの頭が鈍磨しているのか、インスタレーションはあまり面白くはない。

それよりも、アメリカとの政治関係・権力関係を形にした作品群が興味深いものだった。

メキシコのマリオ・ガルシア・トーレスは、自国の森林の光景をスーパー8フィルムで撮り、アメリカへのメッセージを公開ヴィデオレターの形でかぶせている。それによれば、グッゲンハイム美術館はメキシコにも美術館をつくる活動を繰り広げており、そのことが、オリエンタリズム的な権力関係をはらみ、かつ、文化破壊に他ならないと指弾する。(グッゲンハイム美術館自身がそれを晒しているわけであり、何かあると問題を覆い隠す日本の姿とはまるで異なる。)

メキシコのハビエル・テレスは、メキシコ国境からアメリカに向けて「人間砲弾」を発射するパフォーマンスのドキュメンタリーを作っている。スタントマンが大砲に入って飛び出すところなんて爆笑である。

コロンビアのカルロス・モタは、アメリカによるラテンアメリカへの介入の歴史をポスターとして作っている。表は革命の印、裏は年表であり、観客がポスターを1枚ずつ持って行ってよいことになっている。

キューバのウィルフレッド・プリエトは、大型扇風機を2台ならべ、片方に首の縦の動き、片方に横の動きをさせている。これは資本主義者と社会主義者とのすれ違いなのだという。シンプルなだけに、なるほどなと思う。

◆「抽象以前のカンディンスキー展 1910-1911」

文字通り、抽象の密度が高い抽象画に進む前のカンディンスキーの作品群である。以前とはいえ、すでに、独特のピンクや紫が多用されており、誰がみてもカンディンスキーである。