【パーソナリティー(personality)】を辞書で引くと複数の解説がある。

その1つが【ディスクジョッキーなどの番組担当者】。

つまりパーソナリティは、主に【ラジオの喋り手】として認知されている。

訓練で培った明瞭な発音と発声のスキルを備え、

私情を挟まず原稿を正確に読む「アナウンサー」とは、ちと違う。

状況や制作側の意図、聞き手の求めなどに即応し、

個性を交えた豊かな表現で魅了するのが「パーソナリティ」。

--- となるだろうか。

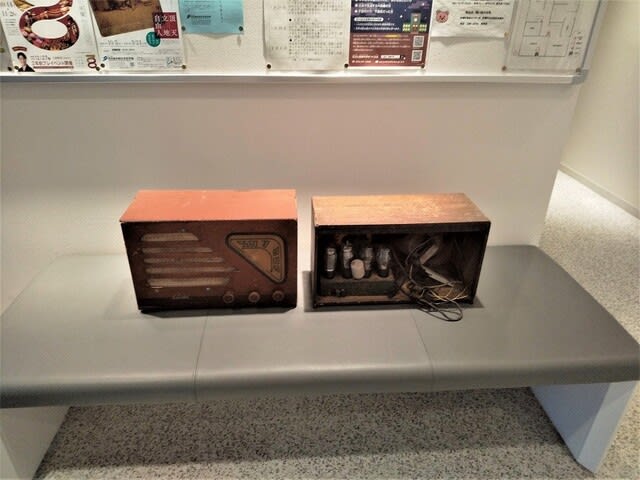

日本のラジオ業界に於けるパーソナリティの黎明は、

深夜放送が人気を博し始めたあたり。

昭和30年代末~40年代初頭頃に登場したとするのが一般的。

だが、そのプロトタイプは大戦末期に遡る。

--- というのが僕の推測だ。

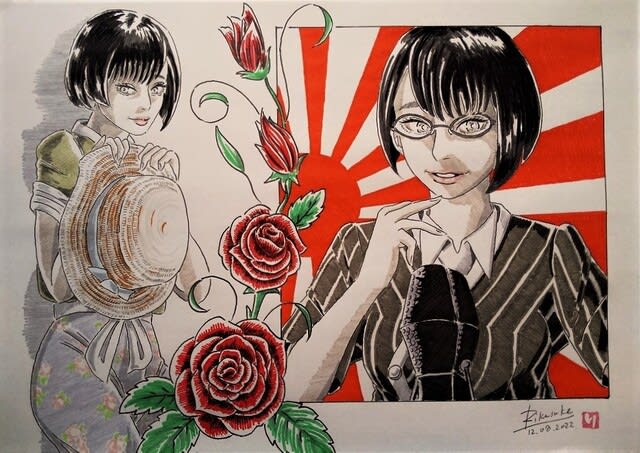

ほんの手すさび 手慰み。

不定期イラスト連載 第二百七弾「東京ローズ」。

[ This is “ZERO HOUR” from TOKYO.

トーキョーから平和と愛をこめてお届けします。

アメリカの坊やたち、いかがお過ごしですか?

作戦は順調かしら?

目指す硫黄島の守備隊は準備完了。

カミカゼアタックも沢山待ち構えているわ。

一体何人の兵隊さんが命を落とすことになるのかしらね。

ところで、本国にいるあなたの恋人や奥様はお元気?

今頃、他の殿方に抱かれているかもね。]

物言いは上品ながら、なかなかの毒舌。

ラジオ番組「ゼロ・アワー」は、狙い通り、リスナー(米兵)の心をかき乱す。

ある時は、手強い敵軍に戦慄し、

ある時は、郷愁を掻き立てられ、

ある時は、恐怖に身を震わせた。

そして、バズった。

死と隣り合わせの緊張感の中に身を置く男たちの多くが、

その棘のある甘いハスキーボイスに魅了されたという。

いつしか彼女は「東京ローズ」と呼ばれ、

オンエアを待ちわびる米軍のラジオスターになった。

戦後、来日した従軍記者は、躍起になって「東京ローズ」を探し求めた。

ロサンゼルス出身の日系2世が名乗り出るも、確信には至らず。

そもそも「ゼロ・アワー」に係わった女性は複数いたとされ、

その正体は迷宮入りした。

声以外は全くの謎。

ミステリアスなパーソナリティは、歴史の霧の彼方に消えた。

確かなのは「ゼロ・アワー」が、当時、他に類のないプログラムだったということ。

選曲は洋楽ヒットナンバーやポピュラーソング。

喋り手の個性を前面に押し出し、囁くように語りかける全編英語のトーク。

20年後の未来を彷彿とさせる斬新な構成は、

魁(さきがけ)と言える。

だが、終戦を機にぷっつりと途切れてしまった訳だから、

やはり「戦時下の謀略放送」という特異な状況に咲いた、

徒花(あだばな)なのかもしれない。