拙ブログをご覧の貴方は「化粧」をした事がおありだろうか。

【紅 (べに) や白粉(おしろい)などを使って、顔を美しく見えるようにすること】

辞書に掲載された定義に従うなら、僕は「ない」。

将来、機会があるとすれば「死化粧」。

昭和生まれからすると“化粧は女性がするもの”という感覚なのだ。

しかし歴史を振り返れば、その意識が一般的になったのは明治の頃である。

また、近年メンズ美容・メイクの需要が高まっているという。

ジェンダーレス意識の推進により性の垣根が取り払われつつある。

SNSの発達、コロナ禍を経たオンラインの発達により「映え意識」が根付く。

他、様々な要因によって人心に変化が起こっているようだ。

ともあれ、ヒトは長きに亘り化粧をしてきた種族である。

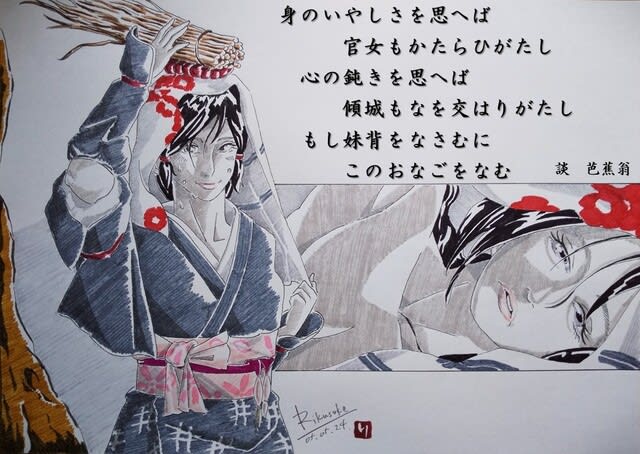

今回は、昔日の粧いについて拙作・拙文を投稿してみたい。

ほんの手すさび 手慰み。

不定期イラスト連載 第二百三十八弾「古(いにしえ)メイク」。

今からおよそ20万年前、アフリカ大陸に現生人類が出現。

5万年前くらいにアフリカからユーラシア大陸へ進出。

3万8千年前頃に南から海を越え、更に1万年後に北から陸路を辿って日本に到達。

「旧石器時代」のことだ。

寒冷期を含む厳しい気候だった当時、

肌を守るため獣脂を塗るなどのスキンケアはしていたと推測する。

縄目模様の土器に象徴される「縄文時代」、すでに粧いの習慣があった。

線刻、色付きの土偶や土面が出土していることからも明らかである。

特に「赤」が多用された。

主な原料は、大地から豊富に採れる酸化鉄「ベンガラ(弁柄/紅殻)」だろうか。

赤は、自然界で目立つカラー。

太陽・炎・血など生命力に繋がるそれは、縄文人たちの外見と精神を彩ったに違いない。

ちなみに古今東西、ヒトは赤の粧いに特別な意味合いを与えてきた。

例えば「赤いリップメイク」である。

その起こりは紀元前3500年の古代メソポタミア。

時の女王は権力の象徴として、唇を赤く塗っていた。

古代エジプトの貴族たちは赤土に樹脂を混ぜ大胆な赤い唇を演出し、

女王「クレオパトラ」は特にディープレッドを好んだという。

今でも唇用の化粧品を指し「口紅」とか「ルージュ」と呼ぶのは、

遠い先祖が抱いていた、赤への強い思い入れの名残かもしれない。

さて、話題は先史から古代へ。

時が流れ、日本の化粧に変化が訪れる。

赤に白と黒が仲間入りして“三色時代”の幕が開いた。

飛鳥時代から奈良時代は、化粧にとって大きな転換期。

朝鮮半島~大陸から遣隋使・遣唐使がもたらす先進国の風---

政治制度、文字、仏教などと一緒に、化粧法や化粧品も輸入される。

特に鉛白粉(なまりおしろい)は革新的だった。

鉛を酢で蒸して作る白い粉は、貝殻や米粉などのそれに比べ格段に延びが良く、

宮廷の女性たちが積極的に取り入れた。

鉛白粉を塗り、唇に紅を差す唐風メイクがスタンダード化してゆく。

それは「おしゃれ」の始まり。

呪い(まじない)や権威の意味合いから離れ、美を表現する手段になったと言える。

やがて平安時代の遣唐使廃止後、国風文化の熟成が進む。

漢字を元にした仮名文字が生まれ『枕草子』や『源氏物語』に代表される

和文で記された随筆や物語が著された。

寝殿造、大和絵など、独自のスタイルは粧いの分野でも同様。

丈なす黒髪(たけなす/身長に迫るロングヘア)。

日焼けがなく、皮下脂肪が透けて見えるような透明感を持つ白肌は美人の条件に。

そこに「眉化粧」と「お歯黒」が加わる。

眉化粧は、常に穏やかで高貴な雰囲気を保つ為。

感情につられて上下してしまう生来の眉を抜いて白粉を塗り、

額の高い位置に、眉墨で新しい眉を描いた。

お歯黒の起源はハッキリしていないが、かなり古くから行われていたらしい。

3世紀ごろの日本・弥生時代の様子を記した『魏志倭人伝』。

8世紀に編纂された歴史書『古事記』に記述があるという。

使う材料は2つ。

米のとぎ汁や酢などに、古釘や鉄くずを入れた水溶液「鉄漿水(かねみず)」。

ウルシ科の樹木・白膠木(ぬるで)の虫こぶを乾燥させた「五倍子粉(ふしこ)」。

ホワイトニング全盛の現代からすれば黒く染めた歯は違和感を禁じ得ないが、

時代が違えば、美への眼差しも異なる。

尚、五倍子粉に含まれるタンニンは虫歯や歯槽膿漏の予防に役立ったとか。

お歯黒はオーラルケアの側面もあるのだ。

白粉の白。

口紅や頬紅の赤。

お歯黒や眉化粧の黒。

この三色は以後、千年以上に亘り化粧の基本色になるのである。

<付 録>

最近ある能面師の方にお目にかかる縁を持ち、少々驚く発見があった。

彼女曰く『女面は、ほぼ二重瞼(まぶた)』。

確かに小面(こおもて)も、逆髪(さかがみ)も、増女(ぞうおんな)も。

つまり妙齢の女性も、熟女も、老女も。

皆一様に二重なのだ。

古風な日本的美人は、目が切れ長で一重だと思い込んでいたが、誤りだった。

能面が、能の完成した頃の理想を反映しているとしたら---。

「室町美人」の条件は二重瞼となる。

“細目、かぎ鼻、おちょぼ口、ぽっちゃり体形”

そんな古典美女のステレオタイプな印象は、

絵巻物や浮世絵の様式が植え付けた先入観なのかもしれない。