僕は今、富士のお山が見下ろす「甲斐の国(山梨県)」にいる。

きのう(2022/08/20)から、1泊2日の旅行にやってきた。

わが石川県・津幡町からはクルマで6時間余り。

なかなかのロングドライブを敢行した主目的は「河口湖飛行館」見学である。

ここの開館は、年間のうち8月のみ。

格納庫の中には、旧日本陸海軍の航空機が収容されている。

全て個人所蔵の通称“原田コレクション”。

殆どはレストア--- 修理・復元した実機だ。

2年前にとある雑誌の広告で存在を知って以来、

訪れてみたいと考えていたが、ようやく念願が叶った。

小さな入り口を潜ると、まず目を引くのは「一式戦闘機・隼」。

その1型(上)と2型(下)が重ねて展示してある。

第二次世界大戦時の帝国陸軍の戦闘機だ。

愛称のハヤブサは、鳥の一種。

飛行能力が高く、大空を自由に飛び回り狩りを行うのはご存じのとおり。

スピーディで旋回能力に優れた軽戦闘機と、イメージが合致する。

最近は戦闘機より小惑星探査船「はやぶさ」の印象が強いかもしれないが、

両者に「縁」があるのは有名なハナシ。

「はやぶさ」が目指した小惑星「イトカワ」の名前は、

日本のロケット開発の父「糸川英夫」氏に由来。

「糸川」氏が、戦時中に設計に係わった機体こそ「隼」。

戦闘機・宇宙船・小惑星、それぞれに狙ったネーミングではなく偶然の産物。

しかし、日本の「技術の連なり」を思うと、運命めいたものを感じるのだ。

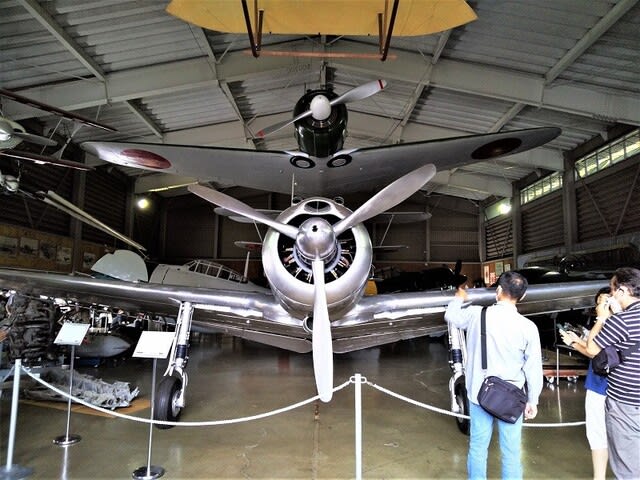

続いて、最も多くの人がカメラを向けていたのは「零式艦上戦闘機・ゼロ戦」。

ある意味、太平洋戦争を象徴する名機である。

特に展示の「21型」は真珠湾攻撃を始めとする緒戦に大活躍した。

長大な航続距離と、速力・上昇力に加え卓越した運動性能。

両翼に備えた2挺の20mm機関砲。

オールマイティな性能と大火力で空の王者に君臨し、

当時の日本軍の快進撃とリンクして伝説になった。

また、ゼロ戦はオールマイティになるため重大な犠牲を払う。

軽量化の徹底により、骨格部材に無数の穴を開けたお陰で、

機体構造が弱い。

空気抵抗を減らす目的で、全面に沈頭鋲(ちんとうびょう)を採用。

機体表面のネジ頭を埋め込み滑らかにした訳だが、

工程が増え、生産量が制限された。

そして、パイロットを護る防弾板も排除された。

そうした弱点から、やがて大戦中期以降は劣勢となる。

しかし後継機の開発が上手く行かず、

時代遅れになってもマイナーチェンジを繰り返し、主力を担う。

堕とされても、堕とされても、戦空に送り込まれた。

高校野球に例えるなら---

入学から卒業までたった1人で投げ抜いた弱小チームのエース。

それは、土台が優れていたことと同時に、

日本の技術力・工業力の厚みのなさの現れ。

ゼロ戦は、悲劇のヒーローなのである。

日中戦争・太平洋戦争を通じた日本海軍の主力攻撃機、

「一式陸上攻撃機」もまた、悲劇を背負っていた。(※上掲画像主翼ナシ)

機体内部に爆弾や魚雷を搭載し、

主に陸上基地から発進して艦隊決戦に参加するから「陸上攻撃機」。

その大きな特徴となる長大な航続距離を実現するため、

主翼の内部に大きな燃料タンクを持つ。

但し、防弾は疎かで、被弾するとすぐに燃え上がった。

機体の装甲も薄い。

付いた別称が「一式ライター」。

防御を犠牲にしても、戦闘機が追いつけない速度と高高度性能があればいい。

そんな「戦闘機無用論」から開発が始まったが、

デビューした時、既にレベルは他国の方が上。

次第に消耗率が高くなり、最後は、ロケット特攻機「桜花」の母機となる。

桜花は先端(弾頭)に1.2トンの爆弾を搭載し、人間が操縦する。

その速度は、最大で音速に迫るほどだったが、

ロケットエンジンの噴射時間は10秒未満。

そのため一式陸攻の腹に抱かれて、敵に接近した。

母機から射出した後は滑空して、最後に初めてエンジンに点火。

最高速で敵艦に突入する。

怖ろしい肉弾ミサイルは、日米合わせて数百名の命を奪ったという。

今は翼を休めて佇む飛行機たち。

彼らを眺め、シャッターを切りながら、

徒然と思いを巡らせた旅の初日だった。

次回へ続く。