春日大社宝物殿に行きました

目的は日本一優美・華麗・豪華と名高い鎧です

写真・右の国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)は源義経が奉納した

と言われているそうです

左は 国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾)

この二つの鎧をモデルにした五月人形も大変な人気で、お孫さんの為に

購入した知人も、早速家族で実物を見に行ってるそうです

他にも国宝の弓、刀、など当時の貴族、皇族から奉納された

品々があり、実戦的でない為それぞれ優雅で気品があります

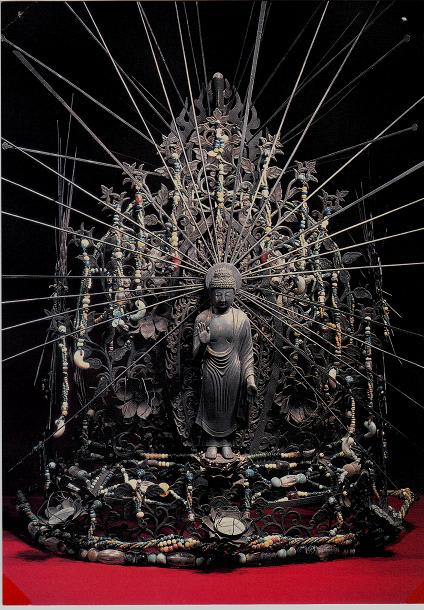

源頼朝が奉納した鼉太鼓(だだいこ)も実物を始めて見ました

太鼓の直径は約3メートル、高さ6メートル

ほんの30年前までは現役だったそうですが、音を聴いてみたかったです。

その昔、男の子だった夫は早速日本甲冑図鑑などを図書館から借りて

夢中です~

五月人形の絵皿を描くときは、この鎧を!と決めていますが・・

いつになる事やら・・・

HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから

目的は日本一優美・華麗・豪華と名高い鎧です

写真・右の国宝 赤糸威大鎧(竹虎雀飾)は源義経が奉納した

と言われているそうです

左は 国宝 赤糸威大鎧(梅鶯飾)

この二つの鎧をモデルにした五月人形も大変な人気で、お孫さんの為に

購入した知人も、早速家族で実物を見に行ってるそうです

他にも国宝の弓、刀、など当時の貴族、皇族から奉納された

品々があり、実戦的でない為それぞれ優雅で気品があります

源頼朝が奉納した鼉太鼓(だだいこ)も実物を始めて見ました

太鼓の直径は約3メートル、高さ6メートル

ほんの30年前までは現役だったそうですが、音を聴いてみたかったです。

その昔、男の子だった夫は早速日本甲冑図鑑などを図書館から借りて

夢中です~

五月人形の絵皿を描くときは、この鎧を!と決めていますが・・

いつになる事やら・・・

HP アトリエ・ラ・ヴィータ はこちらから