室町時代、奈良に生まれた村田珠光によって作り出された「わび茶」は

千利休によって大成され、その意味で

珠光は現在の各流派にとって、共通の「茶祖」ともいえる存在です

その村田珠光の名前を戴いたお茶会が奈良市内で開催されています

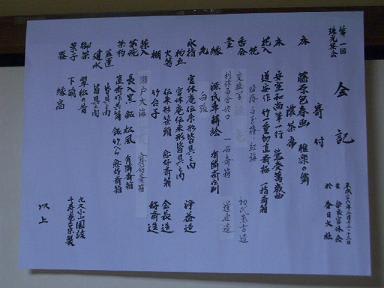

2月13日、薬師寺・東大寺・春日大社でのお茶会に参加しました

朝一番に薬師寺(遠州流・薄茶)

会場は、お写経道場の裏にある、まほろば会館

関西ではあまり馴染みが無く、私は始めての遠州流のお席です

小堀遠州といえば、「綺麗さび」

何といえば良いのでしょう・・・

見事な「綺麗さび」の世界。

わび、さびの精神に美しさ、明るさ、豊かさを加えた・・・と

パンフレットに記載されている通りの空間。

一番印象に残りました。

紅梅が咲き始めた薬師寺を後にして、東大寺へ。

無料の巡回バスを利用いたします

会場は大仏殿横の集会所(裏千家・薄茶)

東大寺にちなんだ設えが嬉しいです

お菓子は、南無観椿

菓子器はまるで二月堂練行衆盤!

春日大社の会場は桂昌殿(武者小路千家・濃茶)

付け焼刃でお濃茶のお作法を調べましたが、とても気楽なお席で

助かりました!

掛け軸とお菓子が呼応していて、亭主のお心使いを感じます

(どちらもテーマは「鶯」)

点心は東大寺・本坊の大広間

奈良の食材をふんだんに使ってます。

3席分のお茶とお菓子を頂いた後なのに、ぺろり、と

平らげてしまいました

会場運営、案内はとてもスムーズで、各会場にクロークもありますし

迷うことなく、移動できました。

そして、何より、表・裏・武者小路の三千家・遠州流の各流派の

お茶席を回る事が出来るのは、嬉しい事です

堅苦しいお茶会とは違い、一般の参加もOK。

もちろん、洋服でも大丈夫!

独身時代に表千家のお稽古をしていた程度の私ですが、またお茶の

お稽古始めたくなりました

9年後の2023年は珠光生誕600年だそうです

その時は盛大に奈良でお祝いの茶会が開催される事を

楽しみにしています。