南紀の中でも屈指の良港を有する和歌山県東牟婁郡那智勝浦町。

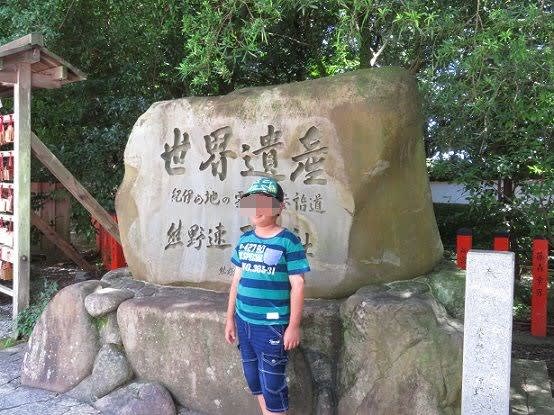

世界遺産 熊野那智大社を有し、歴史、自然、温泉などの観光資源が豊富で多くの人が訪れる町です。

過去記事<紀伊半島1周 熊野速玉大社>

那智勝浦漁港。

日本有数のマグロ延縄漁の漁業基地で、水揚げは焼津、三崎に次ぐ第3位。

生マグロの水揚げ量に限っては日本一を誇ります。

遊覧船オルカ号

観光桟橋からは景勝地の紀の松島めぐりの遊覧船に乗ることもできます。

管理人たちは桟橋から船に乗って・・・

那智勝浦で一番の人気を誇る老舗ホテルの『ホテル浦島』へ。

半島ひとつが丸々ホテルの敷地で、本館の他に3つの別館がある巨大ホテルです。

本館から高低差77mの山上館へ向かうホテル浦島名物のエスカレーター『スペースウォーカー』。

3つのエスカレーターを合わせると154mもあるエスカレーターで、昇るのに6分弱もかかります。。。

途中、熊野の海も眺望することができましたが、高所恐怖症の管理人にとってはかなり怖いエスカレーターでした

ホテルからの眺めはチョー最高

遠くに見える船は海上保安庁の巡視船ですね~。

ホテルに入ってしまうと夕食や温泉の時間まで暇なんで、ホテル前の船付き場で息子と釣りに挑戦

でも、風が強くてコンディションも悪く、小さいメジナ(グレ)しか釣れませんでした~。

夕食のバイキングではマグロの刺身や漬け、名物のサンマの押し寿司が旨かったなぁ

20年くらい前に那智本宮大社に行った時に初めてサンマの押し寿司を食べて以来、すっかりその虜になっちゃてます(笑)

ホテルには5つの温泉があって、中でも有名なのがこの洞窟の中にある忘帰洞温泉。

※写真はホテルのHPから拝借しました。

泥岩層の破砕帯が熊野灘の荒い風波に浸食された天然洞窟を利用した温泉で、ホテルが大正時代に営業を始めた時、旧紀州藩の徳川頼綸公が訪れ、「帰るのを忘れるくらい心地良い」と言われたことが名前の由来なんだそうです。

洞窟の間口に露天風呂もあって、そこからの景色も絶景でした~

遠くの山に大きな卍がハッキリと見えますね。

黄泉(よみ)の国への入り口とも言われ信仰を集める真言宗妙法山阿弥陀寺がここにあります。

この時の行程には入ってませんでしたが、一度は行ってみたいお寺さんです。

道の駅 なち

地元産の野菜やお土産物を売ってる小さな道の駅でした。

熊野那智大社へ向かう道と国道42号線の分岐点にあるJR紀勢本線 那智駅。

那智大社の社殿を模したような駅舎が目を惹きますね。

駅自体は無人駅なんだそうですが、その前に世界遺産情報センターや町営温泉「丹敷の湯」がありました。

『紀伊半島1周の旅』カテゴリはコチラ

よろしければ、応援クリックお願いします!

にほんブログ村