5月12日

住宅街に突如現れた周りの雰囲気に似つかわしくない石造りの門・・・。

後醍醐天皇の皇子 尊良親王(たかよししんのう)の墓だそうです。

なので、宮内庁の看板の通り、みだりに立ち入ることはできません。。

鎌倉幕府を倒したものの、足利尊氏と戦った建武の乱で敗れた後に奈良吉野に逃れ、南朝政権を樹立した後醍醐天皇の第一皇子だったのが尊良親王です。最後は新田義貞らとともに越前金ヶ崎で、足利尊氏・北朝軍と戦いますが、その地で落命しました。

こういった歴史の一端に予期せず出くわしたりするのが、京都ぶらぶら街歩きの魅力ですね

浄土宗西山禅林寺派総本山 聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺(永観堂)

紅葉のもみじで有名な永観堂の前を通りました。前に来たのは雪が降りしきる2月のことでした。

今はさぞや青もみじが綺麗なんじゃないかなと思いましたが、既にその日の拝観は終わってました。。

臨済宗南禅寺派大本山 瑞龍山太平興国南禅禅寺(南禅寺)の法堂。

金戒光明寺を出た時からあたりから、ポツポツ降り出した雨も次第に強くなってきました。

雨に濡れた美しい青もみじと南禅寺三門。

参道の「観門亭」さんで、お土産でも見ましょうか。

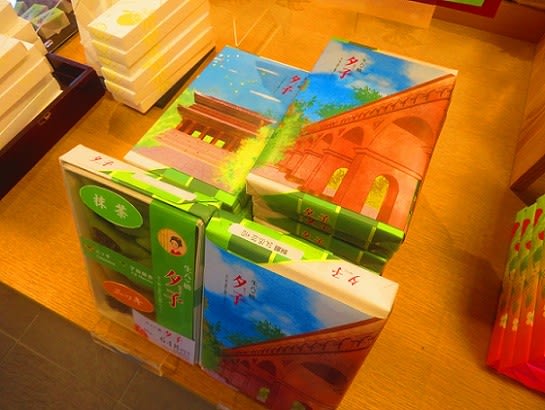

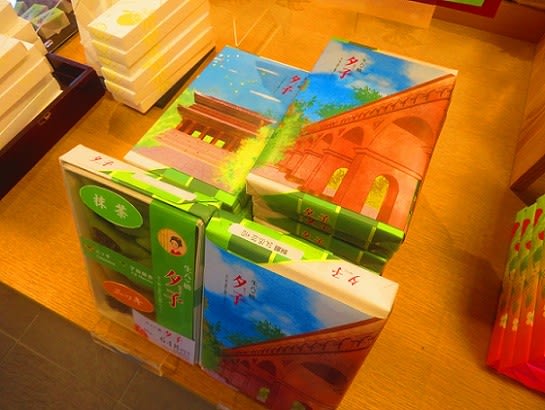

ニッキ味と抹茶味の入った井筒八ッ橋本舗の生八ッ橋 夕子を買いました。

これ、南禅寺三門と琵琶湖疏水の水路閣が描かれた限定パッケージ版なんです!

蹴上インクライン(左)横の道を通って、蹴上駅へ。

幕末の争乱で街の多くが焼け、荒廃してしまった京都にあって、明治維新後の復興事業の目玉となったのが琵琶湖大津から京都市中へ水を引き、灌漑、上水道、水運、発電に利用するという琵琶湖疏水プロジェクトでした。

琵琶湖疏水の中で、落差の大きい蹴上船溜まりと南禅寺船溜まりの間は船での運行ができないので、その間640メートル部分は台車に船を載せて線路上を行き来させるインクラインで運行してました。

ウェスティン都ホテルと蹴上発電所。

琵琶湖疏水の水を使った水路式・流れ込み式発電の蹴上発電所は1981年(明治14年)に運転を開始。写真手前のレンガ造りの建物は昭和11年に完成した第二期蹴上発電所で、今も当時の姿を留めています。

京都市営地下鉄東西線 蹴上駅に着きました。

今回の京都写ん歩はこれでおしまい。

祇園花月によしもと新喜劇を観に行くのが目的でしたが、東山を中心におよそ6kmほどの行程をぶらぶらできました。

7月に京都文化博物館で見たい展覧会があるので、また京都写ん歩できたらいいなぁ~

おしまい

過去記事<京都写ん歩 うさぎの神社>

よろしければ、応援クリックお願いします!

にほんブログ村

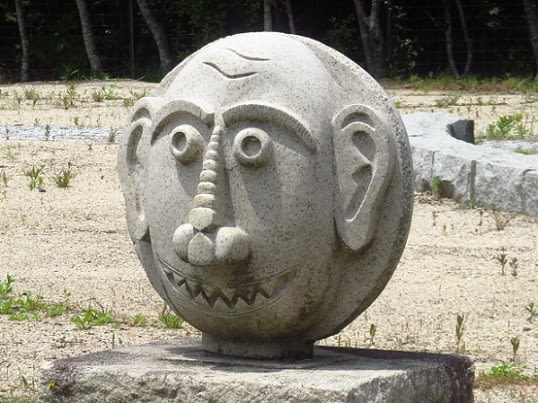

よーく見ると、ゲンガーがいっぱいいますよ!

よーく見ると、ゲンガーがいっぱいいますよ!