#写ん歩クラブさんの企画『蔵旅』に参加しています。

コロナ禍で旅行や行楽もままならなかった2020年、昔の旅の様子を写真フォルダから引っ張り出して紹介し合い、47都道府県を制覇しようという面白い企画です。

静岡県湖西市新居は浜名湖周辺の中でも表浜名湖と呼ばれるエリアで、この写真の右側の方で太平洋と繋がってます。

2019年6月

釣り仲間と新居海釣り公園を訪れた時の写真です。

この時は天気は良かったのに強風とうねりでコンディションが悪く、小さなメゴチとガシラが釣れたのみ。。

早々に納竿となってしまいましたが、周辺の浜名湖流入河川でのお魚捕りはとても楽しめました

国道1号線沿いにある道の駅 潮見坂(静岡県湖西市白須賀)。

目の前には太平洋が広がります。

高校生の頃、実家の愛知県瀬戸から友達と自転車で7時間かけて浜名湖まで来て、新居の海辺でキャンプをした時の記憶が甦ります。

静岡と言えば、管理人的にはしらすのイメージ(笑)

ここで食べた釜揚げしらす丼とアオサのうどんの旨さは今も忘れられません。

2016年8月

ミリタリー好きにはたまらない航空自衛隊浜松基地 エアパーク浜松広報館(静岡県浜松市西区)。

航空自衛隊のことを知ってもらうことを目的とした施設で、様々な自衛隊の航空機や資料を見ることができました。しかも入館無料なんです

T-2高等練習機(ブルーインパルス仕様)。

これ、コックピットに乗ることもできました!

F-1支援戦闘機

夜のお菓子 うなぎパイでお馴染み春華堂。

浜松市西区のうなぎパイファクトリーでは工場見学コースやカフェ、工場直売店もあって、見学記念品も貰えました。

浜名湖周辺の温泉の中では一番有名な中浜名湖エリアにある舘山寺(かんざんじ)温泉街(静岡県浜松市西区舘山寺町)。

今は星野リゾート系のホテルも進出していますね。

浜名湖パルパルは60年以上の歴史がある遊園地で、ファミリーに人気のスポット。

真夏はプール客が多くて遊園地エリアは空いてたけど、めっちゃ暑かったのを覚えてます。

日本で唯一、湖の上を渡る舘山寺ロープウェイ。

舘山寺から対岸の大草山を結んでいます。

その大草山の山頂にある浜名湖オルゴールミュージアム。

貴重な70種あまりのオルゴールや自動演奏楽器が展示されてるほか、ミュージアムショップでは色んなオルゴールが販売されてました。

屋上の展望塔は「恋人の聖地」にも認定されてます。

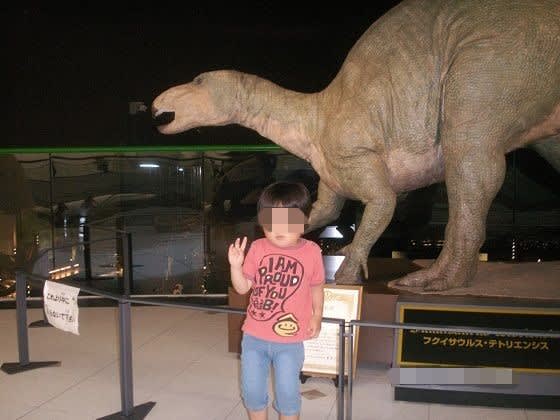

奥浜名湖エリアにあたる三ヶ日みかんで有名な浜松市北区三ヶ日の湖岸で息子とハゼ釣り。

浜名湖は海と繋がってるから、表浜名湖では海水魚、奥浜名湖では汽水魚が釣れるのが面白いですね~

2010年8月

10年前には『浜松市動物園』(浜松市西区舘山寺町)にも行きました。

今は「はまZOO」なんて愛称で呼ばれてるらしいですね(笑)

霊長類の展示では前に紹介した愛知県犬山市の『日本モンキーセンター』に次いで、日本では2番目の規模なんだそうです。

浜松市フラワーパークは浜松市制施行60周年事業として1970年に開園した植物公園で、浜松市動物園に隣接してて、共通券を買えば両方に入園できました。

2016年2月

東名高速 浜松サービスエリア(浜松市北区大平)

栃木の宇都宮餃子とトップ争いを演じている浜松餃子。

でも、2020年上半期の餃子消費量では宮崎がトップ・・・あれっ

因みに宇都宮が第2位、浜松は第4位というランキングになってます。。

今回の蔵旅は静岡・浜名湖の旅をお送りしました

#写ん歩クラブはコチラ

#写ん歩クラブの説明はコチラ

よろしければ、応援クリックお願いします!

にほんブログ村

(爆)

(爆)

」と子どもに諭したような気がします(笑)

」と子どもに諭したような気がします(笑)