旧東海道 関の街道にある関宿旅籠玉屋歴史資料館の続きです。

過去記事<関宿旅籠玉屋歴史資料館(1)>

玉屋は関宿でも人気の大旅籠だったそうで、その建物は関町の文化財に指定され、旅籠で使われていた道具類や庶民の旅に関係する歴史を知ることができました。

客室の雰囲気は今の和室旅館と変わりませんね。

部屋食(笑)

どんなお料理だったのか気になりますが、飯に一汁三菜って感じでしょうか

当時の旅人の携行品も展示されてました。

矢立ては筆と墨壺を組み合わせた携帯用の筆記具ですね。本物は初めて見たかもしれません。

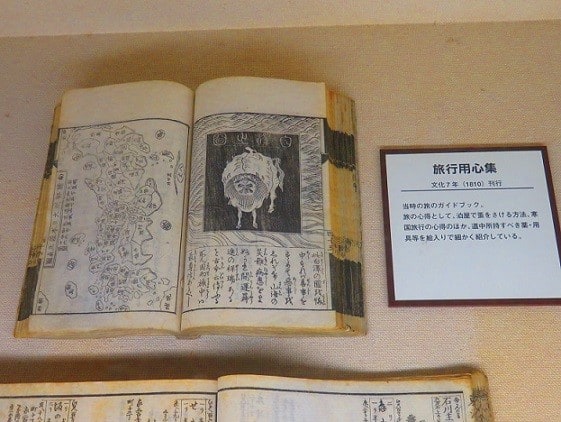

興味を持ったのはこの旅行用心集。

旅行用心集は文化7年(1810年)に八隅蘆庵が記した旅行ガイドブック。

泊屋での蚤除け方法、寒国旅行の心得や道中所持すべき薬や用具を細かく紹介してあるそうで、『地球の歩き方』みたいなガイドブックだったんじゃないでしょうか(笑)

上の獅子みたいな変な生き物は白澤(はくたく)。

人間の言葉を解し、万物の知識に精通するとされる中国に伝わる瑞獣・神獣・聖獣の類で、その姿を描いた図画は魔除けのお守りとして使われたそうです。

また、「可愛い子には旅をさせよ」と言った教えもこの本が元ネタなんです。

東海道の名所が描かれた綺麗な屏風絵にも目を惹かれました。

三重桑名から京都までの部分をパチリ

真ん中が鈴鹿山系で右は伊勢湾、左は琵琶湖、京都ですが、凄い構図ですね~

まるで映画のセットみたいな関宿の街道紹介はこれでおしまいですが、実際は1.8kmにおよぶ関の街並みの1/3ほどを歩いただけでした。

また、機会があれば訪れてみたい場所です。

おしまい

よろしければ、応援クリックお願いします!

(笑)

(笑)

(笑)

(笑)