5月11日

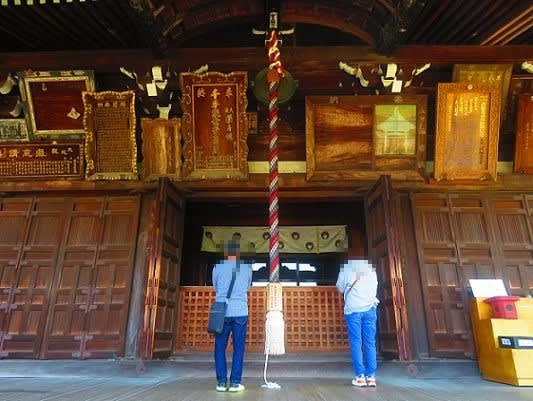

臨済宗妙心寺派普門山 正法寺(滋賀県蒲生郡日野町)

買い物がてら、妻と滋賀県蒲生郡日野町にある正法寺を訪れました。

臨済宗の正法寺は1691年に創建された古刹で、日野観音霊場第十三番札所になってます。

普存禅師という禅僧が、古ぼけたお堂の中の観音菩薩をこの地に移して寺を再興したのが始まりです。その本尊である十一面観世音菩薩は33年に一度だけ開帳される秘仏で、昔から安産の守護仏として深く信仰されているそうです。

地元では藤の寺として有名で、毎年5月上旬から中旬にかけて、境内の藤棚には長いものでは1m以上にも達する花房が垂れさがり、多くの人が訪れます。

お寺再興の300年前に植えられた藤が今も綺麗に花を咲かせてるなんて凄いことですね。

この石造宝塔は鎌倉時代後期の正和4年(1315年)に建てられた宝塔で、時代様式をよく表す優れた石造物として国の重要文化財にも指定されてます。

閻魔堂の閻魔王像はおよそ330年前の元禄4年(1691年)の正法寺創建と同時に祀られた貴重な像。

なかなか迫力がありますね~。

お隣の日野ダリア園では、牡丹・芍薬園が開園していましたが、外から眺めるとこれまでよりあまり手入れが行き届いてないような感じがしました。。。

施設老朽化やスタッフ減に対応するため、クラウドファンディングにより資金を募集したようです。。。

秋のダリアの時期にはまた来てみようかな。

よろしければ、応援クリックお願いします!

めっちゃロマンあるなぁ~!

めっちゃロマンあるなぁ~!