来週11日は東日本大震災から10年となる。某テレビ局の義捐金募集に些少な額を応じただけで、何にも復興支援はできていないが、僕自身の思い出として一つのエピソードを記録しておきたいと思う。

2016年3月10日、熊日新聞に次のような記事が載った。

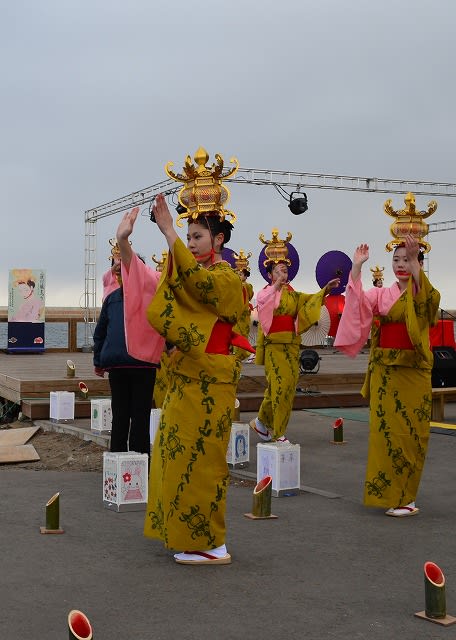

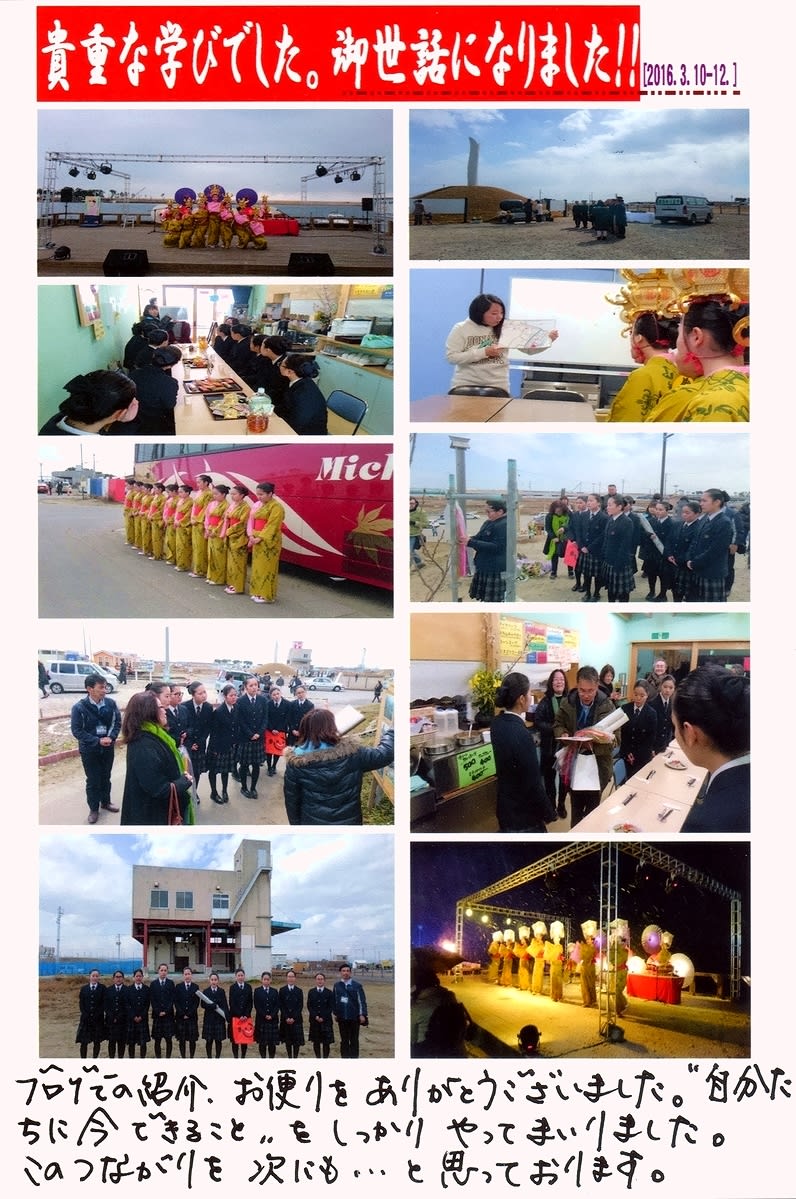

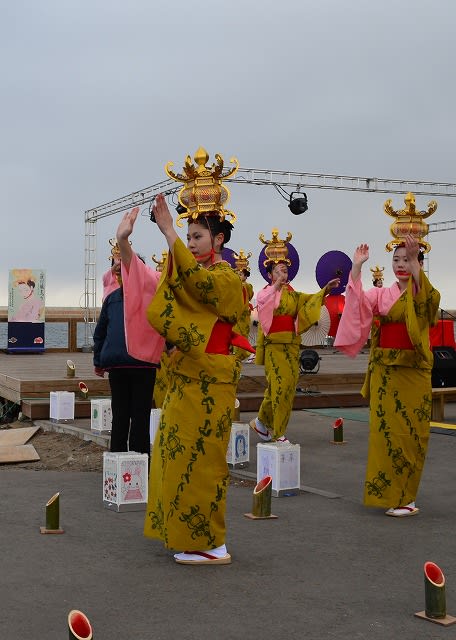

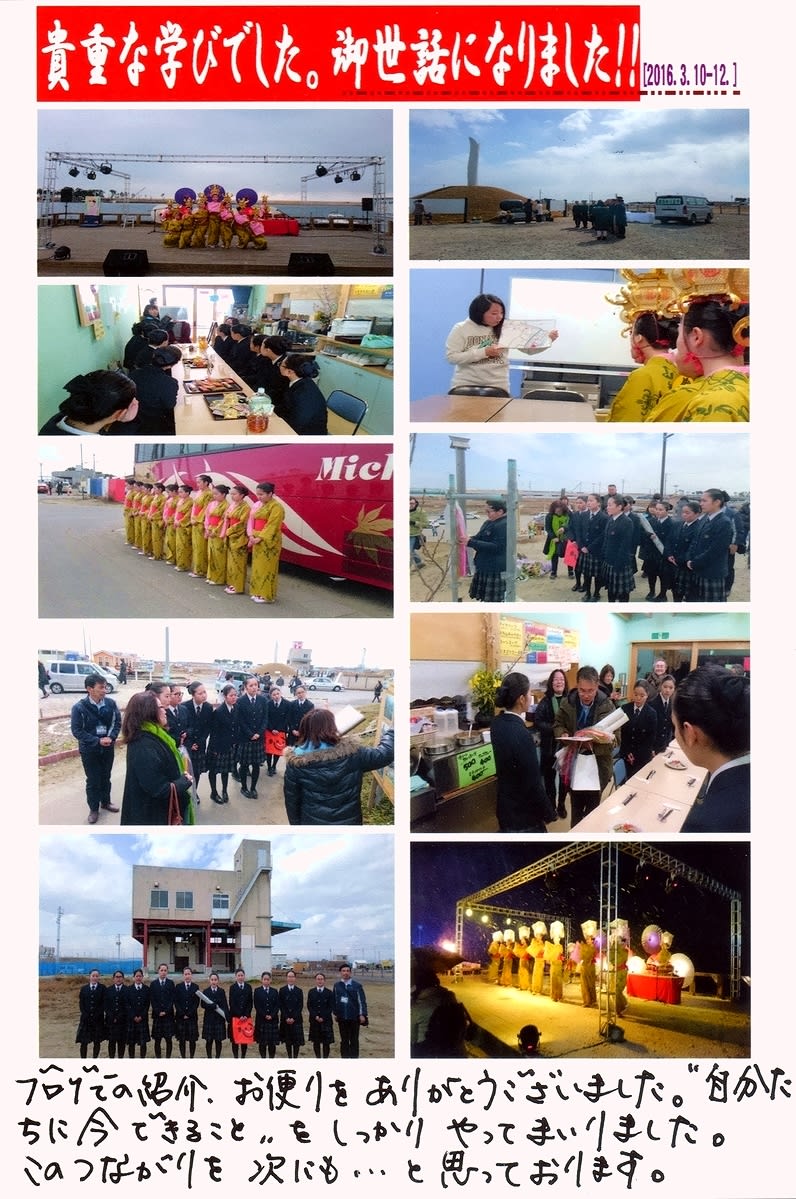

大震災から5年となる明日、山鹿市の鹿本農高郷土芸能伝承部の生徒たちが、宮城県名取市閖上(ゆりあげ)地区で山鹿灯籠踊りを披露する。閖上地区は特に津波の被害がひどく、人口の1割強が犠牲になった。明日行われる追悼イベントで、鎮魂と復興の願いを込めた踊りを披露するという内容だった。

鹿本農高郷土芸能伝承部は山鹿灯籠まつりや県高校総文祭などで毎年踊りを見せていただいていたこともあり、ぜひ彼女たちの支援活動を一人でも多くの人に知っていただきたいと思い、当ブログで紹介した。すると、この追悼イベントに参加しておられた名取市在住のミント様という方が、たまたまこのブログをご覧になって次のような心のこもったコメントをお寄せいただいた。

はじめまして。

名取市に住む者です。

踊り会場の向かいの護岸で休んでたら、なにやら横笛と太鼓の音色が流れてきたので近づいてみたら、頭に灯籠をのせた若い女性たちが10人ほど、ゆったりした舞いを披露。

山鹿灯籠踊りを舞う高校生の姿に見とれてしまいました。

日本の美が凝縮された優雅に呆然。

あのような舞いがあるんですね。

この世のものとは思えない幻想は浄土の光景をまじかに見てるようでした。

亡き人も残された人も喜んでいることでしょう。

寒い中、遠い場所からありがたいことです。

ほんとうにごくろうさまでした。

さらに、ありがたいことに、山形県酒田市在住のcake様という方が、追悼イベントをご覧になっていて、ご自身のブログ「

無題・休題-ハバネロ風味-」に当日の様子を写真付きでリポートしていただいていた。さっそく写真の転載をお願いしたところ、こころよく承諾いただき、当ブログでもイベントの様子を紹介することができた。

追悼イベント当日の写真(cake様撮影)

そして、その経緯を鹿本農高郷土芸能伝承部様にも手紙でお伝えしたところ、下記のような丁寧なお礼のご返事をいただいた。

遠く離れた方々と心が通じ合った一連の出来事を僕は一生忘れないだろう。

今日、幸若舞「敦盛」をGoogleで検索していて「おや?」と思った。リストアップされた中に僕がYouTubeにアップした動画もあって、その下に「この動画には10件の重要なシーンがあります」というメッセージが付けられていた。そのメッセージをクリックすると、字幕に対応してコマ割りした画面が現れ、見たいシーンを選べるようになっていた。

今日、幸若舞「敦盛」をGoogleで検索していて「おや?」と思った。リストアップされた中に僕がYouTubeにアップした動画もあって、その下に「この動画には10件の重要なシーンがあります」というメッセージが付けられていた。そのメッセージをクリックすると、字幕に対応してコマ割りした画面が現れ、見たいシーンを選べるようになっていた。

民謡歌手の水野詩都子さんと三味線奏者の秀五郎さんによる東海風流プロジェクトの新曲がアップされました。今回の曲名は「おばば」です。動画の中で水野さんが曲の由来を次のように解説しておられます。

民謡歌手の水野詩都子さんと三味線奏者の秀五郎さんによる東海風流プロジェクトの新曲がアップされました。今回の曲名は「おばば」です。動画の中で水野さんが曲の由来を次のように解説しておられます。

〽どうどうたらりたらりら

〽どうどうたらりたらりら

「かっぽれ」は江戸時代、大坂の住吉踊りに端を発し、願人坊主らによって大道芸として江戸に伝わり、洗練されて江戸芸として発展した。明治中期には九代目市川団十郎も歌舞伎舞踊に「かっぽれ」を摂取し、全国で大流行。祝事には必ず唄い踊られるようになったと伝えられる。夏目漱石の「坊っちゃん」にも登場する。

「かっぽれ」は江戸時代、大坂の住吉踊りに端を発し、願人坊主らによって大道芸として江戸に伝わり、洗練されて江戸芸として発展した。明治中期には九代目市川団十郎も歌舞伎舞踊に「かっぽれ」を摂取し、全国で大流行。祝事には必ず唄い踊られるようになったと伝えられる。夏目漱石の「坊っちゃん」にも登場する。