あまり幼い子に文字を書く練習をさせることはおススメできません。絵のなかに字を書き込むようになって

イメージしたり、表現したりすることへの妨げになる場合があるからです。

でも、先々、字を喜んで覚えて、練習し、思ったことをどんどん文字で表現していくようになるために、

その年齢ごとに大切な体験はあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アスペルガー症候群、自閉症、ADHD、知的障害、書きのLD,DANP症候群

などのハンディキャップを持っている子は、

文字を書けるようになるのに

とても苦労するときがあります。

親御さんから「何度教えても、いっこうにできるようになりません~!」

という訴えを受けることがよくあります。

そこで、私がかわって、子どもさんにその覚えないという文字や絵を教えてみると、

何度も教えても覚えなかったという原因が見えてくることがよくあります。

その原因というのは、子どもにより、ハンディーにより

それぞれです。

● 「斜めの線を把握しにくい」という見ることや空間認知の問題ゆえに

文字が覚えられない子がいます。

● ADHDの子や広汎性発達障害の子に多いですが、

相手の手元や手本を見ることに

集中できないため、覚えられないという子がいます。

● 数字の3

のような丸く弧を描く腕の動きができないために書けない子がいます。

● どの地点で止まれば良いのか、最終地点を推測する力が弱くて、

書けない子がいます。

● 自閉症の子で、書くことへの意欲のなさから、書けない子がいます。

● ADHDの子で、椅子に座る困難から書けるようになれない子がいます。

● LDの子で、文字を目で判断する時点で困難を抱えてしまう子がいます。

● アスペルガー症候群の子で、自己流の書き順へのこだわりが治らない子がいます。

DANP症候群の子などで、筆圧が弱すぎて、文字にならない子がいます。

何度教えてもできない……という場合、教え方が、

その子の最近接領域よりかなり離れている可能性が

あります。

教えたら出来そうな事を見つけて強化するのが、できるようにするコツです。

数字の3

のような丸く弧を描く腕の動きができないために書けない子には、

手作りバトン(紙を丸めて作った棒)を弧を描いて回す練習も有効です。

丸く描くコツを筋肉の運動からマスターさせるのです。

えんぴつで丸を書かせることが、最近接領域内にある

作業とは思えない場合、こうした大きな運動から

練習をスタートします。

練習しても、なかなか字が書けるようにならない子にとても大切なのは、

「視覚と運動の統合力」です。

その中でも 特に 目と手の協調性は重要だと思っています。

目で見たものを手で描く時、視覚は「目で見た」と判断したモノを

手の感触によって補強しながら書いているそうです。

手は、入力情報の入り口であり、発信源でもあるのですね。

指で感じて目で見るだけでなく、目で感じて指で見る

感覚を養うことはとても大切です。

目と手の協調性のトレーニング

特別なトレーニングの場では、ボードのたくさんの点が、

ランダムにひとつずつ点滅し、

それを手でタッチしてトレーニングしているところもあります。

お家でするときは、カルタや絵カード、トランプを、

読み上げてもらってすばやく手でタッチしていく遊びをすると良いと思います。

お風呂で、水鉄砲を使ってマトを打ち落としていくのもそうしたトレーニングになります。

トランプや数が大きく書いてあるカードを使って、次のような遊びをするのもいいです。

トランプの1~10までをバラバラに置きます。

1~10まで順番にタッチします。

1から8のトランプを円形に並べます。

2つの数(2と5など)を言って、両手を使って同時にタッチします。

折り紙に線、ぎざぎざ、などの簡単な線を描き、手でやぶります。

折り紙遊びをします。三角に折るだけでもOK.

ボールを投げてキャッチします。

お手玉 あやとり ひもとおし

文字を書くというと、字をトレーニングさせたい気持ちが強くなります。

が、私たちが足の指を使って字を書く事を思ってください。

書きたい気持ちはあっても、

スムーズに動かない足の指では、頭で文字をどれほど捉えられても

書けませんね。

まず、手と目の協調を助けるトレーニングをたっぷりしてみてくださいね。

ひらがなの練習のために

いきなりひらがなワークを与えると

強い拒絶反応が返ってくることがあります。

筆圧が弱く

手の動きをうまくコントロールできない子には

鉛筆を使ってする遊びを体験させると

文字の学習がスムーズになります。

おすすめの遊びをいくつか紹介しますね。

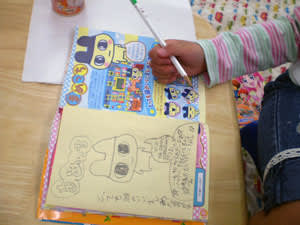

★ 写し絵

好きなキャラクターのイラストを写すのは

子どもが大好きな作業です

喜んで取り組むうちに

自然と文字を書くために必要な線が

上手にかけるようなっています。

写真の子は ひらがながきちんと書ける子ですが

そうした子にも 写し絵や文字を写す遊び(真似して書くのも)は

役に立ちます。大好きな雑誌の絵を真似して書いています。

文章もいっしょに真似しています。

一緒におしゃべりしながら こうした遊びをさせると

文章の成り立ちや 習っていない漢字の学習が

できますよ。

★ 絵描き歌

いくつか絵描き歌をマスターすると

必ずひらがなも書けるようになってきます。

へのへのもへじ‥♪は知っていますか?

オリジナルの絵描き歌を 子どもと考えるのも楽しいです。

『へのへのもへじの絵かき歌』 丸谷晴彦と絵かき愛好会著 中経出版

1500円

には、11個の絵かき歌がCD付きで収録されています。

絵かき歌の中には

数字やひらがなや漢字の基本の形が含まれていて

繰り返し練習するうち

文字を書くのが易しくなってきます。

とっても楽しく文字を書く準備練習ができる教材です。

発達障害の子のなかには

「し」 や 「つ」を

書くのも、困難という子もいるかと

思います。

その場合は、

曲がれないのか

止まれないのか

まっすぐ下に線が書けないのか

横線、ななめ線が難しいのか

もとの形を認識するのが難しいのかを

よく見極めるとよいかと思います。

ずんずんずんずん ストップ!

という止まる練習や、

空中に字を書く練習などからはじめると

よいかもしれません。

-----------------------------------

遊びながら不器用さを克服するアイデア集

ボタンをはめる 飲み物を注ぐ

などの日常の動作が苦手だと

何をするにも 人頼り……

かんしゃくの連続……

幼稚園や学校へ送り出すだけで

一日の総エネルギーを使い果たしてしまうというお家がけっこうあることと思います。

それに えんぴつがうまく使えなかったら

それが原因で勉強嫌いになってしまうかもしれませんね。

虹色教室の生徒の知的障害をもっている★ちゃんも、

かなり不器用でした。

最初のうちは、指で3や4の形ができませんでした。

折り紙を折っていったら

ゴミを丸めたような仕上がりになってしまいました。

ピアノも「ど れ み♪ 」が弾けませんでした。

でも いろんな遊びを取り入れた指の訓練をするうちに

鍵盤ハーモニカで 一曲弾けるようになりました

折り紙で 犬が折れるように(角をきちんと合わせて)

漢字が書けるようになりました

を2ヶ月で達成することが出来ました。

★ちゃんにした 指先のトレーニング法を紹介しますね。

● シールあそび

ペットボトルやノートに シールをいっぱい貼らせます。

はがすのが難しいようなら

少しめくっておいてあげます。

写真のようなシールがたっぷりついていて

ワークもついているものは とても役に立ちます。

(1冊分シールを使い切る頃には かなり不器用が改善されています。)

コツは ワークをきちんとやらせようとせず

自由に貼らせる事。

頭を使うことより もくもくと指を使うことが大切。

● 金魚すくい スーパーボールすくい

おふろに常備します。

すくいアミは100円ショップのおもちゃで十分。

金魚やスーパーボールはたくさんあると

熱中します。

● 水鉄砲

人差し指の訓練になります。

● ムシキングや恐竜キングのカード

(★ちゃんは たまごっちカードでした)

ある本によると ババ抜きは手先を器用にする訓練にもってこい

なんだとか…。

「どれにする~?」と言われて

カードをぬきとる動作が

目と手の協調をさせるそう…。

ババ抜きのルールが難しい子でも

ムシキング等のカードなら

「これちょうだい!」と引けるので…いいです。

あと並べたり めくったりも指先を鍛えます。

● 風せん投げ

目で動く物を追う力と

手全体のすばやい動きを育てます。

●手遊び 指遊び

おせんべやけたかな? や

このぶたさんは~♪など

指が自由に速く動くように…

● ゴルフあそび

エンピツくらいの棒(紙を巻いたものでOK)で

紙を丸めて作ったボールを打ちます。

この要領で

ビリヤード エアホッケーなどを楽しみます。

えんぴつ操作の訓練です。

● わなげ

おもちゃのわなげもいいですし

輪ゴムを消しゴムなどに向けて投げるのもいいです。

● 料理

まぜる こねるの手伝いを…

● 砂に指で文字練習

ペットショップで売っている

ハムスターの砂浴びようの白くて細かい砂を

トレイに入れて

指の感触を楽しみつつ

文字の練習をします。

● きんちゃくぶくろ

給食用のきんちゃくぶくろの中に

小さめのおもちゃを5~7個入れて

触るだけで当てさせます。

感覚の訓練になります。

(虹色オンライン教材でも、手先の巧緻性を高めるさまざまなトレーニング法を

紹介しています。)

大切なのは

本人が楽しんで 無意識に指や手の

いろんな動きをコントロールしている時だと思います。

発達障害の幼児のお薬の服用について、

以前書かれていたのを読ませていただきました。

先生の生徒さんの中で「薬を飲まれているお子さん」のメリット、デメリットを感じたことがあれば教えていただけませんか?

最終判断は親なのでしょうが、たくさんの意見を聞いてみたいです。

この程度なら・・・と先生が感じる境界みたいなのはありますか?

幼稚園年長5才の子供がおります。子供は、自閉症スペクトラムと診断を受けました。

就学を控え、全く字を書こうとしない子供。教えようにも「やりたくない」と逃げるばかりで、困っておりました。

「読む」事には全く問題なく、平仮名、カタカナ、アルファベット、数字は入園前にクリア。最近は漢字も次々読んでいます。

なのに、書かない。書けない。

LDなのか?

どうしたものかとネット検索し、こちらにたどり着きました。

「● 自閉症の子で、書くことへの意欲のなさから、書けない子がいます。」

これにあてはまると、どうしようもないですが、

まずは手先の不器用さを克服するために、例で上げていただいた物を色々やってみようと思います。

ありがとうございました。