朝日新聞の紹介記事で、新宿御苑の近くで安島太佳由写真展「上原良司と特攻隊」(アイデムフォトギャラリー「シリウス」、5/13~5/26)が開かれているのを知った。

安島氏は、「戦争の記憶の風化が問題視される中、若い世代に戦争の記憶を語り継いでいくことは早急の課題」という問題意識で、広く内外の戦跡を取材して写真集や本を出版されてきた写真家である。

上原良司は、沖縄への出撃前夜においても「一人の自由主義者」として「全体主義国家」(=日本)の敗北を確信しながら、僅か22歳で特攻死せざるを得なかった稀有の存在である。『きけわだつみのこえ』でそのことを知って以来、僕は上原のことを忘れることができない。

そこで、昨日の午後、まず晴天の新宿御苑を久しぶりに訪ね、満開のハコネウツギやウツギ(卯の花)などの写真を撮った後、写真展を観に行った。

小さな正方形のギャラリーの壁には、子ども時代から特攻前夜までの写真や、特攻前夜に書かれた「所感」(全文)の拡大写真などが展示されていた。

特に、原稿用紙5枚に書かれた「所感」は、書き始めの端正な文字が次第に乱れて行くのがありありとわかり、これまで活字でしか知らなかった「所感」の内容がさらにいっそう胸に迫って、苦しいほどであった。

HPに紹介のあったブックレット『上原良司と特攻隊』(安島写真事務所刊)を求めようと、受付に座っていた安島氏と思われる人物に聞くと、すでに完売し、再刊の予定もないということで、とても残念だった。

若い女性客も何人かは来ていたが、僕と同じような世代の客の方が目立った。

上原良司のことは、もっともっと若い人たちに知ってもらいたい。

安島氏は、戦跡に関する岩波ジュニア新書をすでに2冊書かれている。

上原良司についても、岩波ジュニア新書かせめて岩波ブックレットで書かれることを期待したい。

僕自身は、1999年に日本戦没学生記念会『わだつみのこえ』第110号に頼まれて書いた「人類史的展望に立った平和教育・社会科教育の模索」という文章の最後で、上原のことを書いたことがある。

14ページに及ぶ比較的長い文章の構成は、以下の通りである。

一 人間としての共感と相互理解の能力を授業でどう育てるか

二 『戦争論』と新たな公共性の創造の必要

三 『戦争論』と人類の「戦争の違法化」への歩み

四 上原良司と木村久夫の思想をめぐって

このうち、上原良司に触れた四章だけを以下に収録しておきたい。

*

日本の子どもたちにとって(むろん、子どもたちに限ったことではないが)、こうした人類史的展望に立った平和意識を確立するうえで最大の障害(困難)は、やはり日本近代のアジア諸国に対する加害の歴史の認識であろう。最後にその問題を論じたいが、すでにこの困難の克服に関する筆者の拙い実践的努力や考察については、巻末に掲げた論考などでくりかえし書いてきた。ここでは、それらでは触れていない「わだつみ」兵士と関わる問題点についてのみ、書いておきたい。

新版『きけわだつみのこえ』(一九九五年)は、プロローグが上原良司の「所感」、エピローグが木村久夫の「手記」という構成に改めらた。僕にとっては、『きけわだつみのこえ』の中でもこれまでもっとも感慨深い二人であった。

十数年前、高二の修学旅行で九州知覧の特攻記念館に行った。係りではなかったし、当時は学年全体で計画を練るという体制でもなかったので、不勉強にも特攻記念館についての事前の研究をなにもしていなかった。

生徒に変な特攻美化のイデオロギーを吹き込まれてはかなわないと思いつつ、案内のご老人が生徒を連れて説明をするのについて行った。ご老人は、どうやら特攻の生き残りで、夏休みを利用してのボランティアらしい。壁に続く特攻兵士の写真と経歴を説明していたご老人が、急に直立不動に居住まいを正して声をひときわ張り上げた。「この方は、全体主義は必ず滅ぶと言われていたえらい方であります!」。既に、中島博昭氏編著の労作『あゝ祖国よ恋人よ』(一九八五年初版、一九九九年改訂再版)も読んでいたにもかかわらず、迂闊にもそれがこの特攻記念館とまったく結びついていなかった。

上原良司のきりりとした写真を前に、呆然としていた僕は、続いてさらに決定的に驚かされた。再び直立不動になったご老人が、「この方は朝鮮の方であります!」と叫んだのである。あわてて見にいくと、確かにその写真の下には朝鮮名が書いてあるではないか。そこから先、残されたわずかな時間と闘うようにして、僕は血眼で朝鮮兵の写真と名前を求めて駆けずり回った。まさかそんなことがあったとは。どうしてそんなむごいことがあったのか。見つけ次第必死でメモをしたが、六人しか見つけられなかった。

退館間際、思いついて窓口で尋ねると、やはり名簿があった。バスに乗って確認すれば、館内には朝鮮名が記されていたのに、名簿ではなんと日本名である。辛うじて、出身地に朝鮮とある。数えてみると、全部で一一人。

帰京後、内海愛子氏に教えられて、既に飯尾憲士著『開聞岳』(集英社、一九八五年)のあることを知り、僕は己の無知を恥じた。調べてみれば、陸軍報道班員だった高木俊朗が、一人の朝鮮特攻兵士のことを光山文博という日本名で書いていた。高木は、「内地人から受けた侮辱」と「極貧だった少年時代」を語って「光山少尉は、涙を浮かべていた」と記している。光山文博こと本名卓庚鉉は、第五一振武隊に属した。上原良司は、第五六振武隊。出撃はまさに一九四五年五月一一日の同日である。当然、互いに知り合う「戦友」であったはずだ。

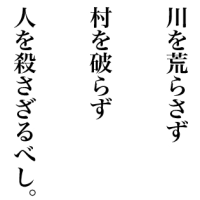

上原良司の「所感」は、同じ高木俊朗の密かな求めに応じて、出撃前夜、何を書いてもいいかを尋ねたうえで書かれたものである。検閲は受けていない。弱冠二二歳の上原良司の「所感」の、驚嘆すべき大胆な先駆性と限りなく痛切な悲哀は、こうしたことも踏まえてこそより深く理解できるのではないか。

「権力主義全体主義の国家」の敗北と「自由の勝利」(=米英の勝利)の必至を確信する希有の特攻前夜の兵士は、一方で「大英帝国」を自由の国の理想とし、「日本をして、かつての大英帝国のごとき大帝国たらしめんとする…野望」の持ち主でもあったのだ。果たして、その上原は「戦友」であった二歳年上の植民地出身兵士の苦悶・悲哀・希望・祈りをどうとらえ、とらえ得なかったか。

新版『きけわだつみのこえ』の後書きには、植民地出身学徒兵の手記・遺稿の欠落と日本人学徒兵のそれに「アジアの人々への加害者の意識」が薄いことが、指摘されている。

故五十嵐顕は、晩年、エピローグの木村久夫の「手記」の分析を執拗に重ね、日本人の戦争責任の問題を、次第に自らのそれをも抉るようにしつつ、真摯に追求する過程で倒れた。僕がかつての師のこうした問題意識の一端を最初に知ったのは、九三年発表の「侵略主義を批判した思想」の末尾の思わぬ一節によってであった。そこには、こうあった。「小論を書きつつ、…学徒兵木村久夫が遺書にしるした、侵略戦争における『全日本国民の遠い責任』…の問題は私の胸を離れなかった」。真に驚いたのは、それに続く最末尾の文章であった。「また海城高校教員目良誠二郎氏の実践記録『福沢諭吉の視点から柳宗悦の視点へ』(『歴史地理教育』四六五号、一九九〇年十二月)によって問題観点を示唆された。感謝する次第である」(五十嵐顕『「わだつみのこえ」を聴く』青木書店、一九九六年、所収)。

五十嵐は、木村久夫の、日本のなした戦争の「無理非道」の侵略的性格とそれを許してきた国民の「遠い責任」という認識を高く評価した。他方、僕の実践記録からも「問題観点を示唆」されて「侵略主義を批判した思想」を検討し、その中から、そうしようと努力しさえすれば、木村と同様の認識に立ち得たにもかかわらず、そうしなかった自分の「知的怠慢」を深く自覚するようになり、それを責めたことになる。むろん、僕に関する記述は、長年音信不通の不肖の弟子に対する五十嵐らしい「教育的激励」と、謙虚さに基づく。

その五十嵐はさらに最晩年、尊敬する木村久夫の思想のアジア民衆理解の欠如の分析にまで踏み込みつつあったと考えられる。

先に、敢えて僕が上原良司の「戦友」朝鮮人特攻兵士理解の問題を提起したのは、この師の知的誠実さに少しでも応えたかったからでもある。

《付記》

なお、筆者の以下の論稿を参照していただければ幸いである。

「隣国へのまなざしを育む」(『歴史地理教育』九八年六月号)・「開かれたナショナル・アイデンティティの形成と社会科・歴史教育」(歴史学研究』第七一六号、九八年大会報告集)・「戦後日本の平和教育と歴史認識」(『第2回日韓平和教育シンポジュウム・東アジアの平和のための日韓平和教育の課題と展望』日韓平和教育研究会、九九年二月、非売品)・「東アジアの平和をめざす社会科歴史教育」(山梨県歴史教育者協議会『山梨の歴史教育』第7号、九九年七月)・座談会「あらためて平和教育の課題を考える」(『季刊人間と教育』22号、旬報社、九九年六月)

著書・論文など(目良誠二郎)