国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

議会雑感

久々に束ね法案-その1(これまでの振り返り)

[gooブログが存在する限り、思い入れのあるこちらでも更新する予定ですが、今回のエントリーひとつとってみても、なるべくこれまでのスタンスを変えない形のために表現を変えたり、それぞれで異なるリンクをはる必要があったりするなど、意外と時間のかかることが判明しました。つきましては、限界がくればこちらでの更新は必要最小限にして、完全な記事は移行先をご覧いただくこととする可能性がありますことをご了承くだされば幸いです。]

筆者の「束ね法案」に関する問題意識は、議会雑感ブログに書き綴った記事がきっかけです。

〔束ね法案に関する過去の議会雑感ブログ〕

2015年5月16日「束ね法案と一括審議-その1」

2015年5月17日「束ね法案と一括審議-その2」

2015年5月25日「束ね法案と一括審議-その3」

2015年7月17日「束ね法案と一括審議-その4」

2015年7月18日「束ね法案と審議時間」

2016年2月7日 「第190回国会における束ね法案-その1」

2018年1月19日「束ね法案と一括審議-番外編」

普段、ほとんど提出することはないのですが、本則で3本以上の法律の改正等を行う束ね法案の推移を辿り、問題点を明らかにしようとしたとき、これは質問主意書にふさわしいと考え、2015年に議会雑感ブログに書いた内容を基に、2016年以降、束ね法案シリーズとして提出しました。

〔束ね法案に関する質問主意書(計13回のうち4回分のみ紹介〕

2016年2月3日「束ね法案に関する質問主意書」

2016年2月15日「束ね法案に関する再質問主意書」

2016年3月9日「束ね法案に関する第3回質問主意書」

2016年6月1日「第190回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問主意書」(同一国会において、同じ件名では第3回までしか質問主意書を提出できないため、4回目の提出は件名を変更)

※なお、束ね法案に関する質問主意書は新たな論点を示しながらこれまで13回にわたって提出しており、直近は2023年4月提出(13回分のすべてのリンクはこちらをご覧ください)。

国会で審議される法案のほとんどが内閣提出法律案である以上、立法府側として国民の皆様に法案を分かりやすくするための課題を明らかにできる有効な手段のひとつが質問主意書であったためです。もちろん、本会議や委員会での質問を行っていることはいうまでもありません。

結果として、束ね法案が急増した時期を明らかにすることができ、その後の低減にもつながりました。

なお、税法等など束ねざるを得ない法律案があるのは事実ですので、束ね法案自体を否定しているのではなく、安易な束ね法案について立法府の側から指摘をしてきたものです。

いまは、当たり前のように「束ね法案」という言葉が使われるようになったこと、国会質疑で何人もの議員が筆者の名前も引用しながら取り上げてくださるようになったこと、研究論文でも筆者の提出した質問主意書が引用されるようになったことは、議会雑感ブログを続けてきてよかったと思えた多くの出来事のうちのひとつです。

筆者の「束ね法案」に関する問題意識は、議会雑感ブログに書き綴った記事がきっかけです。

〔束ね法案に関する過去の議会雑感ブログ〕

2015年5月16日「束ね法案と一括審議-その1」

2015年5月17日「束ね法案と一括審議-その2」

2015年5月25日「束ね法案と一括審議-その3」

2015年7月17日「束ね法案と一括審議-その4」

2015年7月18日「束ね法案と審議時間」

2016年2月7日 「第190回国会における束ね法案-その1」

2018年1月19日「束ね法案と一括審議-番外編」

普段、ほとんど提出することはないのですが、本則で3本以上の法律の改正等を行う束ね法案の推移を辿り、問題点を明らかにしようとしたとき、これは質問主意書にふさわしいと考え、2015年に議会雑感ブログに書いた内容を基に、2016年以降、束ね法案シリーズとして提出しました。

〔束ね法案に関する質問主意書(計13回のうち4回分のみ紹介〕

2016年2月3日「束ね法案に関する質問主意書」

2016年2月15日「束ね法案に関する再質問主意書」

2016年3月9日「束ね法案に関する第3回質問主意書」

2016年6月1日「第190回国会における内閣提出法律案の成立率等に関する質問主意書」(同一国会において、同じ件名では第3回までしか質問主意書を提出できないため、4回目の提出は件名を変更)

※なお、束ね法案に関する質問主意書は新たな論点を示しながらこれまで13回にわたって提出しており、直近は2023年4月提出(13回分のすべてのリンクはこちらをご覧ください)。

国会で審議される法案のほとんどが内閣提出法律案である以上、立法府側として国民の皆様に法案を分かりやすくするための課題を明らかにできる有効な手段のひとつが質問主意書であったためです。もちろん、本会議や委員会での質問を行っていることはいうまでもありません。

結果として、束ね法案が急増した時期を明らかにすることができ、その後の低減にもつながりました。

なお、税法等など束ねざるを得ない法律案があるのは事実ですので、束ね法案自体を否定しているのではなく、安易な束ね法案について立法府の側から指摘をしてきたものです。

いまは、当たり前のように「束ね法案」という言葉が使われるようになったこと、国会質疑で何人もの議員が筆者の名前も引用しながら取り上げてくださるようになったこと、研究論文でも筆者の提出した質問主意書が引用されるようになったことは、議会雑感ブログを続けてきてよかったと思えた多くの出来事のうちのひとつです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

及び法案と法律表記順

改めて「束ね法案」シリーズを書く前に、「及び法案」についてちょっとした雑学を紹介したいと思います。

筆者が「束ね法案」と定義しているのは、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のことであって、ハネ改正等は含みません。

では、二の法律を改正等しようとする場合はどうでしょうか。二の法律を改正等しようとする法律案は、それぞれの法律名が明示されていますので、形式上は束ねであっても筆者は「束ね法案」に分類していません。

なお、税法等において、束ねざるを得ない法律案が存在するため、筆者は「束ね法案」のすべてを否定しているわけではありません。

安易な束ね法案を筆者が問題視するのは、主に以下の理由からです。

〇国会審議の形骸化を招来すること

〇国会議員の表決権を侵害すること

〇どの法律がどのように改正されるか等が国民に分かりづらくなること

〇適切な情報公開とならないこと

さらには、昭和38年の閣議決定「内閣提出法律案の整理について」において法律案を束ねて国会に提出する場合の唯一の例示が「付託される常任委員会が同一であること」とされながら、ごく最近成立した法律の中に、3府省(3常任委員会)にまたがる閣法が存在したために、連合審査会を複数回開会することによって、所管大臣にようやく質疑ができたという事象が発生してしまいました。

そこで、筆者がいう「及び法案」とは何かということですが、二の法律改正のことで、「〇〇法及び△△法の一部を改正する法律案」のような形態の法律案を指します。

ここで、二の法律における「〇〇法及び△△法」の順番は、どちらが先でどちらが後になるという点について考えたいと思います。

改正のタイミングにおいて、「〇〇法及び△△法の一部改正案」であることもあれば、「△△法及び〇〇法の一部改正案」であることがあります。

現在開会している第211回国会(常会)において、ちょうどその例がありますので、具体的にお示ししたいと思います。

「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」(閣法番号第55号)ですが、前回改正は、平成27年(2015)年の第189回国会(常会)です。

その際は、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」でした。

前回改正時と今回、同じ法律の改正案でありながら、法律の順序が逆転しています。ほかに、この順番がときどき逆転する閣法の例として、「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」、「放送法及び電波法の一部を改正する法律案」などがあります。

では、なぜ平成27(2015)年改正と令和5(2023)年改正で法律の順序が逆なのでしょうか。

二の法律を改正する場合、法律番号順にするのが一般的ですが、中心的な改正内容がある場合には、その法律を先にするとされているからです。

今次常会(第211回国会)に提出されている「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」のそれぞれの法律番号は、以下のとおりです。

〇中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)

〇株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)

前者の法律番号が古いということになりますが、前回は商工中金法の法律名が先でしたので、メインの改正内容が商工中金法にあったことになります。

具体的には、それまで商工中金は完全民営化される方針でしたが、リーマン・ショックや東日本大震災等により、期限を定めずに完全民営化を先送りするなどの大きな方針転換を含む法改正を含んでいました。

よって、前回改正時は商工中金法が先でしたが、今次改正は同程度の改正内容と判断されたため、その場合は法律番号順とする慣習に従ったものです。

ただし、明記されたルールとして存在しているわけではなさそうです。慣習法としてやっていると考えられますが、条例の場合は下記のようなこととされていますので、法律もそうなんでしょうね、ということぐらいです(この点は後で付記するかもしれません)。

「二つ以上の条例を改正する場合の改正対象条例の配置は、公布(条例番号)の順に(公布の時期が早いものから第1条に)するのが一般であるが、中心的な改正対象条例がある場合には、その条例を第1条とすることが多い。」

石毛正純『法制執務詳解新版Ⅲ』(ぎょうせい、令和2年)4頁。

(参考)

「束ね法案と一括審議-その1」平成27年5月16日

「束ね法案と一括審議-その2」平成27年5月17日

「束ね法案と一括審議-その3」平成27年5月25日

「束ね法案と一括審議-その4」平成27年7月17日

「束ね法案と審議時間」平成27年7月18日

「第190回国会における束ね法案-その1」平成28年2月7日

「束ね法案と一括審議-番外編」平成30年1月19日

筆者が「束ね法案」と定義しているのは、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のことであって、ハネ改正等は含みません。

では、二の法律を改正等しようとする場合はどうでしょうか。二の法律を改正等しようとする法律案は、それぞれの法律名が明示されていますので、形式上は束ねであっても筆者は「束ね法案」に分類していません。

なお、税法等において、束ねざるを得ない法律案が存在するため、筆者は「束ね法案」のすべてを否定しているわけではありません。

安易な束ね法案を筆者が問題視するのは、主に以下の理由からです。

〇国会審議の形骸化を招来すること

〇国会議員の表決権を侵害すること

〇どの法律がどのように改正されるか等が国民に分かりづらくなること

〇適切な情報公開とならないこと

さらには、昭和38年の閣議決定「内閣提出法律案の整理について」において法律案を束ねて国会に提出する場合の唯一の例示が「付託される常任委員会が同一であること」とされながら、ごく最近成立した法律の中に、3府省(3常任委員会)にまたがる閣法が存在したために、連合審査会を複数回開会することによって、所管大臣にようやく質疑ができたという事象が発生してしまいました。

そこで、筆者がいう「及び法案」とは何かということですが、二の法律改正のことで、「〇〇法及び△△法の一部を改正する法律案」のような形態の法律案を指します。

ここで、二の法律における「〇〇法及び△△法」の順番は、どちらが先でどちらが後になるという点について考えたいと思います。

改正のタイミングにおいて、「〇〇法及び△△法の一部改正案」であることもあれば、「△△法及び〇〇法の一部改正案」であることがあります。

現在開会している第211回国会(常会)において、ちょうどその例がありますので、具体的にお示ししたいと思います。

「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」(閣法番号第55号)ですが、前回改正は、平成27年(2015)年の第189回国会(常会)です。

その際は、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」でした。

前回改正時と今回、同じ法律の改正案でありながら、法律の順序が逆転しています。ほかに、この順番がときどき逆転する閣法の例として、「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」、「放送法及び電波法の一部を改正する法律案」などがあります。

では、なぜ平成27(2015)年改正と令和5(2023)年改正で法律の順序が逆なのでしょうか。

二の法律を改正する場合、法律番号順にするのが一般的ですが、中心的な改正内容がある場合には、その法律を先にするとされているからです。

今次常会(第211回国会)に提出されている「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案」のそれぞれの法律番号は、以下のとおりです。

〇中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)

〇株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)

前者の法律番号が古いということになりますが、前回は商工中金法の法律名が先でしたので、メインの改正内容が商工中金法にあったことになります。

具体的には、それまで商工中金は完全民営化される方針でしたが、リーマン・ショックや東日本大震災等により、期限を定めずに完全民営化を先送りするなどの大きな方針転換を含む法改正を含んでいました。

よって、前回改正時は商工中金法が先でしたが、今次改正は同程度の改正内容と判断されたため、その場合は法律番号順とする慣習に従ったものです。

ただし、明記されたルールとして存在しているわけではなさそうです。慣習法としてやっていると考えられますが、条例の場合は下記のようなこととされていますので、法律もそうなんでしょうね、ということぐらいです(この点は後で付記するかもしれません)。

「二つ以上の条例を改正する場合の改正対象条例の配置は、公布(条例番号)の順に(公布の時期が早いものから第1条に)するのが一般であるが、中心的な改正対象条例がある場合には、その条例を第1条とすることが多い。」

石毛正純『法制執務詳解新版Ⅲ』(ぎょうせい、令和2年)4頁。

(参考)

「束ね法案と一括審議-その1」平成27年5月16日

「束ね法案と一括審議-その2」平成27年5月17日

「束ね法案と一括審議-その3」平成27年5月25日

「束ね法案と一括審議-その4」平成27年7月17日

「束ね法案と審議時間」平成27年7月18日

「第190回国会における束ね法案-その1」平成28年2月7日

「束ね法案と一括審議-番外編」平成30年1月19日

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

永年在職議員表彰の件

〇参議院先例録553

永年在職議員は、院議をもって表彰する

国会議員として在職期間25年に達した本院議員、又は24年に達した後任期満了等により本院議員を退職し再び国会議員とならない者は、永年在職議員として院議をもって表彰する。

令和5(2023)年2月8日の参議院本会議では、永年在職議員表彰が行われました。

参議院の永年在職議員表彰には、在職25年表彰、在職24年表彰、功労議員表彰があります。

〇在職25年表彰:

現に議席を有し、かつ国会議員として在職期間25年に達した議員

〇在職24年表彰:

国会議員として在職期間24年に達した後、任期満了等により議員を退職して、再び国会議員にならない者

〇功労議員表彰:

在職期間15年で退職した者

上記のうち、本会議で表彰されるのは、在職25年と在職24年ですが、本人が本会議で謝辞を述べることができるのは、現に議席を有している在職25年表彰のみです。

在職25年の永年在職議員表彰は、議長が表彰文を朗読した後、議員が祝辞を述べる例となっており、慣例で第一会派の議員会長が祝辞を述べることとなっています。なお、その後、表彰された議員が謝辞を述べます。

なお、同日の参議院本会議で同時に表彰された人数と回数は以下のとおりです。

5議員:1回(昭和47年/第68回国会)

4議員:2回(昭和56年/第94回国会、令和5年/第211回国会)

3議員:5回(令和2年/第201回国会ほか)

近年は、衆院議員から参院議員に転じた議員の永年在職表彰を参議院側で行うことが多かったのですが、4名が同時に表彰された今回は4議員とも一貫して参院議員として在職25年に達せられたものです。

永年在職議員は、院議をもって表彰する

国会議員として在職期間25年に達した本院議員、又は24年に達した後任期満了等により本院議員を退職し再び国会議員とならない者は、永年在職議員として院議をもって表彰する。

令和5(2023)年2月8日の参議院本会議では、永年在職議員表彰が行われました。

参議院の永年在職議員表彰には、在職25年表彰、在職24年表彰、功労議員表彰があります。

〇在職25年表彰:

現に議席を有し、かつ国会議員として在職期間25年に達した議員

〇在職24年表彰:

国会議員として在職期間24年に達した後、任期満了等により議員を退職して、再び国会議員にならない者

〇功労議員表彰:

在職期間15年で退職した者

上記のうち、本会議で表彰されるのは、在職25年と在職24年ですが、本人が本会議で謝辞を述べることができるのは、現に議席を有している在職25年表彰のみです。

在職25年の永年在職議員表彰は、議長が表彰文を朗読した後、議員が祝辞を述べる例となっており、慣例で第一会派の議員会長が祝辞を述べることとなっています。なお、その後、表彰された議員が謝辞を述べます。

なお、同日の参議院本会議で同時に表彰された人数と回数は以下のとおりです。

5議員:1回(昭和47年/第68回国会)

4議員:2回(昭和56年/第94回国会、令和5年/第211回国会)

3議員:5回(令和2年/第201回国会ほか)

近年は、衆院議員から参院議員に転じた議員の永年在職表彰を参議院側で行うことが多かったのですが、4名が同時に表彰された今回は4議員とも一貫して参院議員として在職25年に達せられたものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

第210回国会内閣提出法律案の行方

第210回国会(臨時会)は、10月3日に召集されましたが、通常であれば10月11日の週に予定される予算委員会は開会されず、日程が想定より遅れている状況です。

結果として、予定より1週間遅れの衆参予算委は2日間ずつの基本的・総括質疑を終え、衆参の各常任委員会において所信的挨拶聴取を行ったり、行う日程が決まったりしています。

召集日からすでに3週間が経過しようとする中、所信的挨拶に対する質疑を終えたら、ようやく内閣提出法律案の趣旨説明・質疑に入ることとなります。

10月も最終週を迎えていますが、今臨時会における内閣提出議案の状況はどうなのか、概観してみたいと思います。

今臨時会における内閣提出議案については、召集前の9月29日の衆参議院運営委員会理事会にて、内閣官房副長官から以下のとおり説明があったとされています。

提出予定:法律案18件、条約1件

検討中:法律案4件

では、10月23日現在、どの程度の内閣提出議案(法律案/条約)が国会に提出されているのでしょうか。

第210回国会での提出案件:14件

第210回国会での提出条約:1件

次に、どの程度の閣法が閣議決定されているのか確認してみます。

第210回国会での法律案:17件

第210回国会での国会承認案件:1件

というわけで、閣議では法律案が17件決定されている一方で、国会に提出されている法律案は14件にとどまっています(10月23日現在)。

つまり、閣議決定はされながら、国会に未提出の法律案が3件存在することを意味しています。

閣議決定された閣法が国会に提出されれば、衆参両院のWebサイトに議案名等の情報が掲載されますので、召集日以降の定例閣議の案件と突合しさえすれば、どの法律案が国会に未提出なのかは一目瞭然です。

国会に未提出の3件のうち2件は、参議院先議になるかもしれないと一部で囁かれている2法律案ですが、衆議院にも参議院にも提出されておらず、閣議決定のみの状態に留め置かれています。

これら2件について、あえて議案名(法律名)は表記しませんが、憲法第53条の規定による臨時会召集要求が8月18日に出されながら召集日が10月に入ってから、かつ会期は69日間となっており、会期が短いため、法律案の成立に支障をきたしてはならないから参議院先議、というのであれば少し理解に苦しむ側面があります。

であるならば、臨時会を早期召集すれば良かったのでしょうし、会期も政府与党として十分な期間を設定すれば良かったのです。

臨時会における参議院先議案件の例はそれほど多いわけでもなく、参議院先議は常会において総予算成立後、衆議院での法案審議が本格化する期間に、参議院においてじっくり審議するためにという考え方もあるのです。

(臨時会における直近の参議院先議案件については、筆者ブログ「参議院先議案件(2016年10月19日)」を参照ください。)

十分な会期が確保されなかった臨時会において、議案(法律案)を確実に成立させるための参議院先議という考え方に筆者は立っていません。

しかも、参議院先議になるかもしれないと一部で囁かれているうちの1本は、一部野党が既に反対を表明しており、大きく賛否が分かれる閣法を参議院先議とすることもこれまでの例からしてもあまり馴染むことではありません。

当該法律案が閣議決定に至るまでの間、これに携わった方の胸中を思うと何とも言えませんが、今臨時会は召集日の設定をはじめ、国会運営全体がちぐはぐでいろいろと心配になっています。

結果として、予定より1週間遅れの衆参予算委は2日間ずつの基本的・総括質疑を終え、衆参の各常任委員会において所信的挨拶聴取を行ったり、行う日程が決まったりしています。

召集日からすでに3週間が経過しようとする中、所信的挨拶に対する質疑を終えたら、ようやく内閣提出法律案の趣旨説明・質疑に入ることとなります。

10月も最終週を迎えていますが、今臨時会における内閣提出議案の状況はどうなのか、概観してみたいと思います。

今臨時会における内閣提出議案については、召集前の9月29日の衆参議院運営委員会理事会にて、内閣官房副長官から以下のとおり説明があったとされています。

提出予定:法律案18件、条約1件

検討中:法律案4件

では、10月23日現在、どの程度の内閣提出議案(法律案/条約)が国会に提出されているのでしょうか。

第210回国会での提出案件:14件

第210回国会での提出条約:1件

次に、どの程度の閣法が閣議決定されているのか確認してみます。

第210回国会での法律案:17件

第210回国会での国会承認案件:1件

というわけで、閣議では法律案が17件決定されている一方で、国会に提出されている法律案は14件にとどまっています(10月23日現在)。

つまり、閣議決定はされながら、国会に未提出の法律案が3件存在することを意味しています。

閣議決定された閣法が国会に提出されれば、衆参両院のWebサイトに議案名等の情報が掲載されますので、召集日以降の定例閣議の案件と突合しさえすれば、どの法律案が国会に未提出なのかは一目瞭然です。

国会に未提出の3件のうち2件は、参議院先議になるかもしれないと一部で囁かれている2法律案ですが、衆議院にも参議院にも提出されておらず、閣議決定のみの状態に留め置かれています。

これら2件について、あえて議案名(法律名)は表記しませんが、憲法第53条の規定による臨時会召集要求が8月18日に出されながら召集日が10月に入ってから、かつ会期は69日間となっており、会期が短いため、法律案の成立に支障をきたしてはならないから参議院先議、というのであれば少し理解に苦しむ側面があります。

であるならば、臨時会を早期召集すれば良かったのでしょうし、会期も政府与党として十分な期間を設定すれば良かったのです。

臨時会における参議院先議案件の例はそれほど多いわけでもなく、参議院先議は常会において総予算成立後、衆議院での法案審議が本格化する期間に、参議院においてじっくり審議するためにという考え方もあるのです。

(臨時会における直近の参議院先議案件については、筆者ブログ「参議院先議案件(2016年10月19日)」を参照ください。)

十分な会期が確保されなかった臨時会において、議案(法律案)を確実に成立させるための参議院先議という考え方に筆者は立っていません。

しかも、参議院先議になるかもしれないと一部で囁かれているうちの1本は、一部野党が既に反対を表明しており、大きく賛否が分かれる閣法を参議院先議とすることもこれまでの例からしてもあまり馴染むことではありません。

当該法律案が閣議決定に至るまでの間、これに携わった方の胸中を思うと何とも言えませんが、今臨時会は召集日の設定をはじめ、国会運営全体がちぐはぐでいろいろと心配になっています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

国政における女性議員の比率

2022(令和4)年7月に執行された第26回参議院議員通常選挙の結果、参議院における女性議員比率は過去最高となる25.8%となったものの、衆議院においては1割にも満たず、国際的にも大きく後れをとっています。

たとえば、2022(令和4)年7月に、世界経済フォーラム(WEF)が公表した2022年版「ジェンダー・ギャップ指数」の国別順位によれば、日本は146か国中、116位であり、G7においても、東南アジアを含むアジア太平洋地域の中でも最下位となっています。

この指数は、政治、経済、教育、健康の4分野を分析し、算出されたものですが、日本は政治分野と経済分野で順位を落とす状況を招いています。とくに政治分野は139位で格差が大きく、指数は前年と同じです。

2022(令和4)年8月の改造内閣においても閣僚のうち、女性は2人。

女性参政権が認められた現行憲法施行後初となった昭和22年の第1回参議院議員通常選挙では10名の女性議員が誕生しました。

平成28年の第24回参議院通常選挙と令和元年の第25回参議院通常選挙ではいずれも28名、令和4年の第26回参議院通常選挙では過去最多となる35名の女性議員が当選し、参議院全体では64名の女性議員となりました。

ただ、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)の目的と基本原則に照らせば、参議院においても女性議員比率が25.8%にとどまっていることは、女性就業者の割合が約45%(令和4年7月公表労働力調査)である現状と比較しても低いと言わざるを得ません。

昭和35年の内閣で初めて誕生した女性閣僚ですが、令和4年の改造内閣においても女性はたった2人。

結局、我が国においてはそういうことなんでしょう、いろいろと。

(参考)

〇労働力調査 (基本集計)2022年(令和4年)6月分

(令和4年7月29日総務省統計局)

就業者数は6,759万人。

男性は3,717万人で3万人の減少。女性は3,041万人。23万人の増加。

たとえば、2022(令和4)年7月に、世界経済フォーラム(WEF)が公表した2022年版「ジェンダー・ギャップ指数」の国別順位によれば、日本は146か国中、116位であり、G7においても、東南アジアを含むアジア太平洋地域の中でも最下位となっています。

この指数は、政治、経済、教育、健康の4分野を分析し、算出されたものですが、日本は政治分野と経済分野で順位を落とす状況を招いています。とくに政治分野は139位で格差が大きく、指数は前年と同じです。

2022(令和4)年8月の改造内閣においても閣僚のうち、女性は2人。

女性参政権が認められた現行憲法施行後初となった昭和22年の第1回参議院議員通常選挙では10名の女性議員が誕生しました。

平成28年の第24回参議院通常選挙と令和元年の第25回参議院通常選挙ではいずれも28名、令和4年の第26回参議院通常選挙では過去最多となる35名の女性議員が当選し、参議院全体では64名の女性議員となりました。

ただ、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)の目的と基本原則に照らせば、参議院においても女性議員比率が25.8%にとどまっていることは、女性就業者の割合が約45%(令和4年7月公表労働力調査)である現状と比較しても低いと言わざるを得ません。

昭和35年の内閣で初めて誕生した女性閣僚ですが、令和4年の改造内閣においても女性はたった2人。

結局、我が国においてはそういうことなんでしょう、いろいろと。

(参考)

〇労働力調査 (基本集計)2022年(令和4年)6月分

(令和4年7月29日総務省統計局)

就業者数は6,759万人。

男性は3,717万人で3万人の減少。女性は3,041万人。23万人の増加。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

参議院議員通常選挙後の臨時会

参議院議員通常選挙は、参議院議員は半数改選のため3年ごとに執行されます。

2022(令和4)年7月は、第26回参議院議員通常選挙が執行され、8月3日に召集された第209回国会(臨時会)において参議院は議長・副議長選挙を行うなど、新たな院の構成を確定させました。

その会期は、8月3日から8月5日までの3日間でした。

参議院通常選挙後に召集される臨時会は、参議院の院の構成を確定するのが主目的ではありますが、それではこれまでの参議院通常選挙後の会期はどうだったのでしょうか。

今回は、平成以降に執行された参議院通常選挙後の臨時会の会期について紹介したいと思います。

〇参議院通常選挙後の臨時会(平成以降)

※左から選挙回次、国会回次、召集日、会期日数

15回 第115回国会 1989(平成元)8/7 6日

16回 第124回国会 1992(平成4)8/7 5日

17回 第133回国会 1995(平成7)8/3 5日

18回 第143回国会 1998(平成10)7/30 79日(延長含む)

19回 第152回国会 2001(平成13)8/7 4日

20回 第160回国会 2004(平成16)7/30 8日

21回 第167回国会 2007(平成19)8/7 4日

22回 第175回国会 2010(平成22)7/30 8日

23回 第184回国会 2013(平成25)8/2 6日

24回 第191回国会 2016(平成28)8/1 3日

25回 第199回国会 2019(令和元)8/1 5日

26回 第209回国会 2022(令和4)8/3 3日

第18回通常選挙後の第143回国会(平成10年)の会期は、なんと79日間でした。当初会期は70日間でしたが、9日間延長され79日間の会期となっています。

その第18回通常選挙後の第143回国会(平成10年)おける主な審議内容は、以下のとおりです。

総理指名、所信演説・代表質問、平成10年度第2次補正予算、金融再生関連法案、金融機能早期健全化緊急措置法案、日本国有鉄道清算事業団債務等処理法案等

次に、上記の続いて通常選挙後の臨時会で会期が長い(といってもそれほど長くはないのですが)のは、第160回国会(平成16年)と第175回国会(平成22年)の8日間でした。

では、8日間で何が審議されたのか、こちらも主なものを見てみたいと思います。

第20回通常選挙後の第160回国会における主な審議内容は、以下のとおりです。

本会議報告・質疑(第30回主要国首脳会議出席)(衆参)、厚生労働大臣不信任決議案(衆)、改正国民年金法廃止法等4法案(衆否決)、財金委、厚労委、農水委、経産委、災対特委、イラク・事態特委、拉致特委で国政調査(参)

第22回通常選挙後の第175回国会においても予算委が衆参で開会されるなど、通常選挙後の臨時会においても実質的な審議が行われた例はあります。

個人的には思うところ多々の第209回国会(臨時会)でした。

はてさて、3年後に予定される第27回通常選挙後の臨時会の会期や参議院を取り巻く政治風景はどうなっているのでしょうか。

2022(令和4)年7月は、第26回参議院議員通常選挙が執行され、8月3日に召集された第209回国会(臨時会)において参議院は議長・副議長選挙を行うなど、新たな院の構成を確定させました。

その会期は、8月3日から8月5日までの3日間でした。

参議院通常選挙後に召集される臨時会は、参議院の院の構成を確定するのが主目的ではありますが、それではこれまでの参議院通常選挙後の会期はどうだったのでしょうか。

今回は、平成以降に執行された参議院通常選挙後の臨時会の会期について紹介したいと思います。

〇参議院通常選挙後の臨時会(平成以降)

※左から選挙回次、国会回次、召集日、会期日数

15回 第115回国会 1989(平成元)8/7 6日

16回 第124回国会 1992(平成4)8/7 5日

17回 第133回国会 1995(平成7)8/3 5日

18回 第143回国会 1998(平成10)7/30 79日(延長含む)

19回 第152回国会 2001(平成13)8/7 4日

20回 第160回国会 2004(平成16)7/30 8日

21回 第167回国会 2007(平成19)8/7 4日

22回 第175回国会 2010(平成22)7/30 8日

23回 第184回国会 2013(平成25)8/2 6日

24回 第191回国会 2016(平成28)8/1 3日

25回 第199回国会 2019(令和元)8/1 5日

26回 第209回国会 2022(令和4)8/3 3日

第18回通常選挙後の第143回国会(平成10年)の会期は、なんと79日間でした。当初会期は70日間でしたが、9日間延長され79日間の会期となっています。

その第18回通常選挙後の第143回国会(平成10年)おける主な審議内容は、以下のとおりです。

総理指名、所信演説・代表質問、平成10年度第2次補正予算、金融再生関連法案、金融機能早期健全化緊急措置法案、日本国有鉄道清算事業団債務等処理法案等

次に、上記の続いて通常選挙後の臨時会で会期が長い(といってもそれほど長くはないのですが)のは、第160回国会(平成16年)と第175回国会(平成22年)の8日間でした。

では、8日間で何が審議されたのか、こちらも主なものを見てみたいと思います。

第20回通常選挙後の第160回国会における主な審議内容は、以下のとおりです。

本会議報告・質疑(第30回主要国首脳会議出席)(衆参)、厚生労働大臣不信任決議案(衆)、改正国民年金法廃止法等4法案(衆否決)、財金委、厚労委、農水委、経産委、災対特委、イラク・事態特委、拉致特委で国政調査(参)

第22回通常選挙後の第175回国会においても予算委が衆参で開会されるなど、通常選挙後の臨時会においても実質的な審議が行われた例はあります。

個人的には思うところ多々の第209回国会(臨時会)でした。

はてさて、3年後に予定される第27回通常選挙後の臨時会の会期や参議院を取り巻く政治風景はどうなっているのでしょうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

議長辞任の理由(参議院)

最近、衆議院議長の発言を報道で見ることが増えていますが、現在の衆議院議長は男性、参議院議長は女性が務めています。

令和4年4月12日現在、参議院議長の山東昭子議長は、参院議長としては第32代、23人目の議長で、女性議長としては扇千景議長に次いで2人目です。

参議院の場合、ほとんどの議長は、「任期満了」か「参議院通常選挙後」の辞任で交代しています。

では、「任期満了」か「参議院通常選挙後」の辞任以外による辞任のケースとは、どのようなケースかを紹介したいと思います。

それ以外では、逝去による辞任が2人、その他の辞任が5人の7人のケースがあり、以下のとおりです。

〇逝去による辞任:2人(初代 松平恒雄議長、第28代 西岡武夫議長)

〇その他の辞任:5人

1.通常選挙後の議長不在期間の回避(第4代 河井彌八議長)

2.健康上の理由(第16代 藤田正明議長)

3.知事選挙立候補(第18代 土屋義彦議長)

4.与野党混乱の責任(第22代 斎藤十朗議長)

5.政治資金問題による責任(第24代 井上裕議長)

にしても、かつてご自身が筆頭発議者となって立法府に提出した議員立法(平成28年成立)の趣旨を根底から覆すような発言は一議員あっても驚きを禁じ得ませんが、さらに責任を伴う立場でそれを繰り返すのは控えめに言ってもどうかと思います。

令和4年4月12日現在、参議院議長の山東昭子議長は、参院議長としては第32代、23人目の議長で、女性議長としては扇千景議長に次いで2人目です。

参議院の場合、ほとんどの議長は、「任期満了」か「参議院通常選挙後」の辞任で交代しています。

では、「任期満了」か「参議院通常選挙後」の辞任以外による辞任のケースとは、どのようなケースかを紹介したいと思います。

それ以外では、逝去による辞任が2人、その他の辞任が5人の7人のケースがあり、以下のとおりです。

〇逝去による辞任:2人(初代 松平恒雄議長、第28代 西岡武夫議長)

〇その他の辞任:5人

1.通常選挙後の議長不在期間の回避(第4代 河井彌八議長)

2.健康上の理由(第16代 藤田正明議長)

3.知事選挙立候補(第18代 土屋義彦議長)

4.与野党混乱の責任(第22代 斎藤十朗議長)

5.政治資金問題による責任(第24代 井上裕議長)

にしても、かつてご自身が筆頭発議者となって立法府に提出した議員立法(平成28年成立)の趣旨を根底から覆すような発言は一議員あっても驚きを禁じ得ませんが、さらに責任を伴う立場でそれを繰り返すのは控えめに言ってもどうかと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

衆院予算委の分科会

現在、衆議院予算委員会では分科会審査が行われています。

2022(令和4)年は、2月16日に7.5時間、17日に5時間の日程で開会されます。

分科会については、過去のエントリー「衆議院予算委員会分科会」をご覧いただければ幸いですが、全府省庁、皇室や国会、裁判所を含む政府関係機関を8つのグループに分けて、30分を1枠として、個別具体的な質疑が行われることが多い点も特徴のひとつです。

さて、久々の国会雑学として今回は分科会が行われなかった例を含め、1975(昭和50)年以降で、分科会審査を多く行った年と少なかった年について紹介したいと思います。

[1975(S50)年以降、分科会審査が長かった例]

5日間:1975(S50)年、1978(S53)年

4日間:1977(S52)年、1979(S54)年、1981(S56)年、1982(S57)年

[1975(S50)年以降、分科会審査が短かった例]

0日間:1987(S62)年、1989(H元)年

0.5日間:1976(S51)年

最近は、1日間か1.5日間の例が多くなっています。

分科会が全く行われなかった2例、1987(S62)年と1989(H元)年については大混乱の国会でした。

とくに、後者の1989(H元)年については、憲法第60条の規定による予算案の自然成立を許してしまった年でもあり、この件については過去例も含め、改めて紹介したいと思います。

なお、参議院においても昭和56年度総予算審査以前は分科会を開会していましたが、現在は各委員会に総予算について審査を委嘱する委嘱審査方式(※)を採用しています。

※委嘱審査とは(2015年4月16日)

2022(令和4)年は、2月16日に7.5時間、17日に5時間の日程で開会されます。

分科会については、過去のエントリー「衆議院予算委員会分科会」をご覧いただければ幸いですが、全府省庁、皇室や国会、裁判所を含む政府関係機関を8つのグループに分けて、30分を1枠として、個別具体的な質疑が行われることが多い点も特徴のひとつです。

さて、久々の国会雑学として今回は分科会が行われなかった例を含め、1975(昭和50)年以降で、分科会審査を多く行った年と少なかった年について紹介したいと思います。

[1975(S50)年以降、分科会審査が長かった例]

5日間:1975(S50)年、1978(S53)年

4日間:1977(S52)年、1979(S54)年、1981(S56)年、1982(S57)年

[1975(S50)年以降、分科会審査が短かった例]

0日間:1987(S62)年、1989(H元)年

0.5日間:1976(S51)年

最近は、1日間か1.5日間の例が多くなっています。

分科会が全く行われなかった2例、1987(S62)年と1989(H元)年については大混乱の国会でした。

とくに、後者の1989(H元)年については、憲法第60条の規定による予算案の自然成立を許してしまった年でもあり、この件については過去例も含め、改めて紹介したいと思います。

なお、参議院においても昭和56年度総予算審査以前は分科会を開会していましたが、現在は各委員会に総予算について審査を委嘱する委嘱審査方式(※)を採用しています。

※委嘱審査とは(2015年4月16日)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

条約の締結手続き

〇条約の承認権(日本国憲法第61条、第73条)

条約の締結権は、内閣にありますが、条約は国家間の合意であるとともに、国内法的効力を持つものが多く、時として国民を拘束する命令や権利・義務に関する法規範を内容とすることがあります。

よって、内閣の意思だけでは問題との観点から、国会との共同責任として条約を成立させることが適当とされ、国会の承認を経なければならないこととされています。

では、その国会承認である条約の締結手続きはどうなっているのでしょうか。まず、条約には、「二国間」と「多国間」の条約があります。

「二国間」:条約交渉を経て、それまでの交渉を踏まえて署名

「多国間」:条約の趣旨や内容について基本的な賛意の表明として採択後に各国が署名して国会に提出

国会では両院の承認を行い、締結に至るという流れです。その締結の方法は4種類あります。

1.批准(憲法第7条第8号、天皇陛下による認証)

2.受諾・承認(天皇陛下の認証必要なし)

3.加入(多国間条約で他の外国間で既に署名済み又は発行済み)

4.公文の交換(二国間条約)

締結後はどうするか、ですが、下記を経て効力が発生することになります。

「二国間」:批准書の交換、外交上の公文の交換、相互通告

「多国間」:批准書、受託書、承認書か加入書の寄託

なお、締結の方法の選択は条約の定めによります。

条約は予算案と同様、衆議院の優越が認められています。ちょっと亜流な紹介の仕方ですが、よろしければ約2年前のエントリー「衆議院の優越(条約)」をご覧ください。

ただ、だからといって、条約の提出を内閣自ら定めた期限を超えて遅れるにも関わらず、その報告を片方の院に対して失念するようなことがあってはならないと思います。

条約の締結権は、内閣にありますが、条約は国家間の合意であるとともに、国内法的効力を持つものが多く、時として国民を拘束する命令や権利・義務に関する法規範を内容とすることがあります。

よって、内閣の意思だけでは問題との観点から、国会との共同責任として条約を成立させることが適当とされ、国会の承認を経なければならないこととされています。

では、その国会承認である条約の締結手続きはどうなっているのでしょうか。まず、条約には、「二国間」と「多国間」の条約があります。

「二国間」:条約交渉を経て、それまでの交渉を踏まえて署名

「多国間」:条約の趣旨や内容について基本的な賛意の表明として採択後に各国が署名して国会に提出

国会では両院の承認を行い、締結に至るという流れです。その締結の方法は4種類あります。

1.批准(憲法第7条第8号、天皇陛下による認証)

2.受諾・承認(天皇陛下の認証必要なし)

3.加入(多国間条約で他の外国間で既に署名済み又は発行済み)

4.公文の交換(二国間条約)

締結後はどうするか、ですが、下記を経て効力が発生することになります。

「二国間」:批准書の交換、外交上の公文の交換、相互通告

「多国間」:批准書、受託書、承認書か加入書の寄託

なお、締結の方法の選択は条約の定めによります。

条約は予算案と同様、衆議院の優越が認められています。ちょっと亜流な紹介の仕方ですが、よろしければ約2年前のエントリー「衆議院の優越(条約)」をご覧ください。

ただ、だからといって、条約の提出を内閣自ら定めた期限を超えて遅れるにも関わらず、その報告を片方の院に対して失念するようなことがあってはならないと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

臨時会の会期

〇国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

令和3年(2021)年2月15日現在、開会中の国会は第204回国会(常会)です。

直前は、第203回国会(臨時会)であり、その会期末はコロナ禍においてただの一度も延長されることなく、当初予定された41日間で令和2(2020)年12月5日に閉会しました。

今回は、これまでの国会の歴史の中で、臨時会で長期だった国会がいつ、どの程度の期間だったのかを紹介します。国会法第12条の規定には、臨時会は2回まで延長できることとされており、長期だった臨時会における延長回数についても併せて紹介します。

[長期だった臨時会]

昭和63年 第113回国会 163日間(延長2回)

平成5年 第128回国会 135日間(延長1回)

平成19年 第168回国会 128日間(延長2回)

国会法第10条で常会の会期を150日間と定めており、それを超える日数の臨時会は、昭和63年の例1回しかありません。

では逆に、短期だった臨時会はというと、会期1日間になりますが、過去に3回あります。

[短期だった臨時会]

昭和61年 第105回国会 1日間

平成8年 第137回国会 1日間

平成29年 第194回国会 1日間

コロナ禍においては、昨年の臨時会、少なくとも1回は延長すべきだったのではないかというのが筆者の見解です。国会は開会中でなければ立法措置等を行う機能を有しないためです。

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

令和3年(2021)年2月15日現在、開会中の国会は第204回国会(常会)です。

直前は、第203回国会(臨時会)であり、その会期末はコロナ禍においてただの一度も延長されることなく、当初予定された41日間で令和2(2020)年12月5日に閉会しました。

今回は、これまでの国会の歴史の中で、臨時会で長期だった国会がいつ、どの程度の期間だったのかを紹介します。国会法第12条の規定には、臨時会は2回まで延長できることとされており、長期だった臨時会における延長回数についても併せて紹介します。

[長期だった臨時会]

昭和63年 第113回国会 163日間(延長2回)

平成5年 第128回国会 135日間(延長1回)

平成19年 第168回国会 128日間(延長2回)

国会法第10条で常会の会期を150日間と定めており、それを超える日数の臨時会は、昭和63年の例1回しかありません。

では逆に、短期だった臨時会はというと、会期1日間になりますが、過去に3回あります。

[短期だった臨時会]

昭和61年 第105回国会 1日間

平成8年 第137回国会 1日間

平成29年 第194回国会 1日間

コロナ禍においては、昨年の臨時会、少なくとも1回は延長すべきだったのではないかというのが筆者の見解です。国会は開会中でなければ立法措置等を行う機能を有しないためです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

国会回数の内訳-その3

先月、6月17日、第201回国会は延長されることなく150日間の会期を終え、国会は閉会しました。

議会雑感ブログを始めたばかりの時期に「通常国会の召集時期と回数」で昭和22年5月20日、初めて召集された国会を「第1回国会」と呼び、以降は、常会・臨時会・特別会を問わず、会期ごとに順次回数を追って第〇回国会と呼ばれていることを紹介しました。

既に200回以上を数えた国会ですが、その内訳はどうだったのかについて、改めて紹介したいと思います。

〇常会 70回

〇臨時会 106回

〇特別会 25回

これまでの国会の中で臨時会の回数が最多ということもあり、今回は、臨時会で会期が長かったものについて、幾つか紹介したいと思います。

[臨時会で会期が長かった例]

163日間:昭和63年 第113臨時会

135日間:平成5年 第128臨時会

128日間:平成19年 第168臨時会

106日間:昭和50年 第76臨時会

第202回国会は臨時会のはずですが、それが半日で終わったり、特別会か常会になったりしやしないかどうなんだか、ちょっと気になっています。

筆者としては、令和2年7月豪雨や新型コロナウイルス感染拡大状況がありながら、内閣が主体的に臨時会の召集を決定しないのであれば、立法府は憲法第53条後段の規定に基づき、臨時会の召集要求をすべきではないかと思います。

「国会回数の内訳」 平成27(2015)年12月25日

「国会回数の内訳-その2」 平成29(2017)年11月1日

議会雑感ブログを始めたばかりの時期に「通常国会の召集時期と回数」で昭和22年5月20日、初めて召集された国会を「第1回国会」と呼び、以降は、常会・臨時会・特別会を問わず、会期ごとに順次回数を追って第〇回国会と呼ばれていることを紹介しました。

既に200回以上を数えた国会ですが、その内訳はどうだったのかについて、改めて紹介したいと思います。

〇常会 70回

〇臨時会 106回

〇特別会 25回

これまでの国会の中で臨時会の回数が最多ということもあり、今回は、臨時会で会期が長かったものについて、幾つか紹介したいと思います。

[臨時会で会期が長かった例]

163日間:昭和63年 第113臨時会

135日間:平成5年 第128臨時会

128日間:平成19年 第168臨時会

106日間:昭和50年 第76臨時会

第202回国会は臨時会のはずですが、それが半日で終わったり、特別会か常会になったりしやしないかどうなんだか、ちょっと気になっています。

筆者としては、令和2年7月豪雨や新型コロナウイルス感染拡大状況がありながら、内閣が主体的に臨時会の召集を決定しないのであれば、立法府は憲法第53条後段の規定に基づき、臨時会の召集要求をすべきではないかと思います。

「国会回数の内訳」 平成27(2015)年12月25日

「国会回数の内訳-その2」 平成29(2017)年11月1日

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

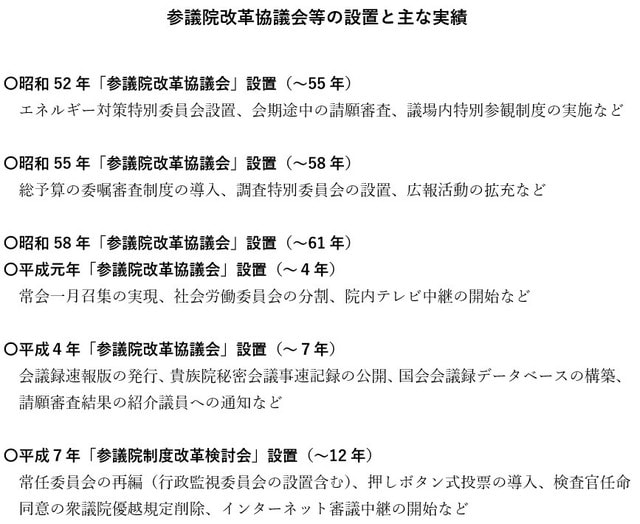

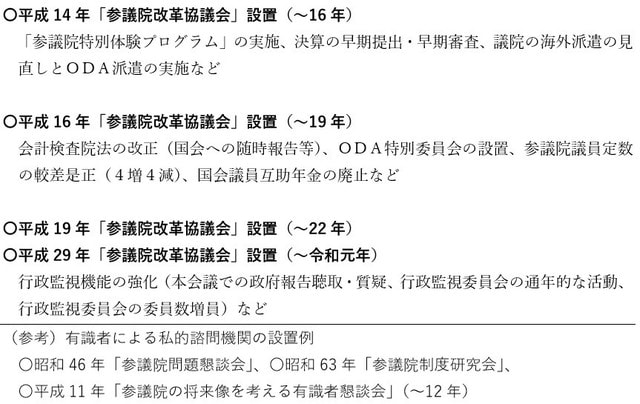

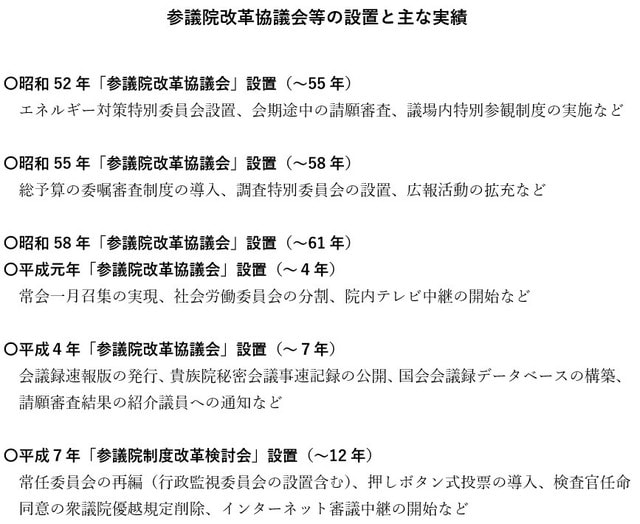

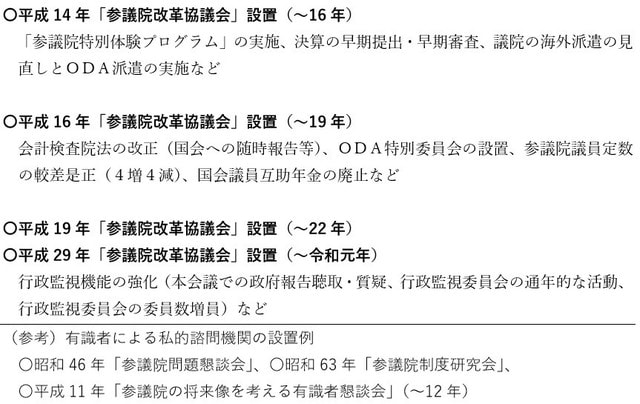

参議院改革協議会等の設置と主な実績

我が国の国会は、衆議院と参議院で成り立っています。

憲法上の規定により、衆議院には幾つかの点で優越がありますし、衆議院で独自性や存在意義が問われることはありませんが、参議院においてはその独自性や存在意義が問われる時代もありました。

今は、衆参問わず立法府の存在意義が問われかねない状態にあると考えていますが、よりそれが問われるのは、どうしても参議院になるのではないでしょうか。

参議院は昭和52年以来、議長の下に参議院改革協議会を設置し、各会派合意の下で様々な改革を行ってきました。例えば、衆議院にはない「押しボタン式投票の導入」や「決算の参議院」などは最も分かりやすい例かもしれません。

そこで、今回はこれまで設置された参議院改革協議会と主な実績について紹介します。

最下部のリンクは、参議院改革の結果設置された行政監視委員会と調査会について過去に書いたものです。

参議院における「行政監視機能の強化」については、直近の参議院改革協議会報告書に依るものですので、改めて書きたいと思います。

「決算の提出時期」 平成28年2月1日

「参議院の行政監視委員会-その1」 令和元年5月20日

「参議院の行政監視委員会-その2」 令和元年5月24日

「参議院の行政監視委員会-その3」 令和元年6月14日

「参議院における調査会-その1」 平成28年9月27日

「参議院における調査会-その2」 平成28年9月28日

「参議院における調査会-その3」 平成28年9月29日

「参議院における調査会-その4」 平成28年10月13日

「参議院における調査会-その5」 平成28年10月14日

「参議院における調査会-その6」 平成28年10月15日

「参議院における調査会-その7」 平成28年10月17日

憲法上の規定により、衆議院には幾つかの点で優越がありますし、衆議院で独自性や存在意義が問われることはありませんが、参議院においてはその独自性や存在意義が問われる時代もありました。

今は、衆参問わず立法府の存在意義が問われかねない状態にあると考えていますが、よりそれが問われるのは、どうしても参議院になるのではないでしょうか。

参議院は昭和52年以来、議長の下に参議院改革協議会を設置し、各会派合意の下で様々な改革を行ってきました。例えば、衆議院にはない「押しボタン式投票の導入」や「決算の参議院」などは最も分かりやすい例かもしれません。

そこで、今回はこれまで設置された参議院改革協議会と主な実績について紹介します。

最下部のリンクは、参議院改革の結果設置された行政監視委員会と調査会について過去に書いたものです。

参議院における「行政監視機能の強化」については、直近の参議院改革協議会報告書に依るものですので、改めて書きたいと思います。

「決算の提出時期」 平成28年2月1日

「参議院の行政監視委員会-その1」 令和元年5月20日

「参議院の行政監視委員会-その2」 令和元年5月24日

「参議院の行政監視委員会-その3」 令和元年6月14日

「参議院における調査会-その1」 平成28年9月27日

「参議院における調査会-その2」 平成28年9月28日

「参議院における調査会-その3」 平成28年9月29日

「参議院における調査会-その4」 平成28年10月13日

「参議院における調査会-その5」 平成28年10月14日

「参議院における調査会-その6」 平成28年10月15日

「参議院における調査会-その7」 平成28年10月17日

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

議会雑感ブログ再開と国会の1年

平成27(2015)年2月8日に始めた議会雑感ブログ。

当初は筆者自身の備忘録と勉強を兼ねたものでしたが、国会のルール等を紹介することで、一人でも国会や政治に興味を持っていただければとの思いで続けたところ、多くの方に激励をいただき、心から感謝しています。

更新頻度は少なくなっても細々と続けましたが、令和元(2019)年7月、筆者にとってひとつの節目を迎えたことや国会の現状を見るにつけ、更新できない状態が1年以上続きました。

ただ、いつまでも憂いてばかりじゃいられない。少しずつでも更新しよう、と思うにいたりました。

議会雑感ブログで書いたこと、書いていないことを含め、論文にしたい材料が幾つかあります。

書いて残すことによって、後世の国会運営に少しでも役立ったり、教訓になったりするのであれば、今の時間を活かして書きたいとも思っています(が、何に向かって書けばよいかのモチベーションがわきません)。

とにかく今は、議会雑感ブログを少しずつ再開することにします。

先日、国会のルール等について話して欲しいと後輩の皆さんから依頼があり、国会ルール等について1時間ほどお話しさせていただきました。

今回は、そのとき最初の項目で使った資料(国会の1年)を紹介して再開といたします。

なかなか更新できないかもしれませんが、閉鎖することなく、細々とでも続けてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

当初は筆者自身の備忘録と勉強を兼ねたものでしたが、国会のルール等を紹介することで、一人でも国会や政治に興味を持っていただければとの思いで続けたところ、多くの方に激励をいただき、心から感謝しています。

更新頻度は少なくなっても細々と続けましたが、令和元(2019)年7月、筆者にとってひとつの節目を迎えたことや国会の現状を見るにつけ、更新できない状態が1年以上続きました。

ただ、いつまでも憂いてばかりじゃいられない。少しずつでも更新しよう、と思うにいたりました。

議会雑感ブログで書いたこと、書いていないことを含め、論文にしたい材料が幾つかあります。

書いて残すことによって、後世の国会運営に少しでも役立ったり、教訓になったりするのであれば、今の時間を活かして書きたいとも思っています(が、何に向かって書けばよいかのモチベーションがわきません)。

とにかく今は、議会雑感ブログを少しずつ再開することにします。

先日、国会のルール等について話して欲しいと後輩の皆さんから依頼があり、国会ルール等について1時間ほどお話しさせていただきました。

今回は、そのとき最初の項目で使った資料(国会の1年)を紹介して再開といたします。

なかなか更新できないかもしれませんが、閉鎖することなく、細々とでも続けてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

衆参のちょっとした違いシリーズ一覧

衆議院と参議院。

日本国憲法第41条に規定される国権の最高機関であり、唯一の立法機関であることに何ら相違はありませんが、衆議院の優越をはじめ、衆参で異なるルールやちょっとした違いがあります。

これらの違いについて、これまで書き溜めたものをご紹介します。

本会議場の議席配置や出欠の在り方、本会議の予鈴が鳴るタイミングや記名投票の違い、常任委員会の名称の違いと理由など、これまで少しずつ書いてきました。

なお、内容はすべて執筆当時のものですので、宜しくお願い致します。

[衆参のちょっとした違いシリーズ]

「衆参のちょっとした違い(本会議場の議席数とその配置)」 平成27年4月4日

「衆参のちょっとした違い(本会議の出欠)」 平成27年4月5日

「衆参のちょっとした違い(記名投票とは-その2)」 平成27年4月15日

「衆参のちょっとした違い(総理入り委員会質疑の風景)」 平成27年6月17日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その1)」 平成27年8月16日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その2)」 平成27年8月17日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その3)」 平成27年8月18日

「衆参のちょっとした違い(先例冊子等の呼称)」 平成28年2月28日

「衆参のちょっとした違い(常任委員会の名称)」 平成28年3月14日

「衆参のちょっとした違い(常任委員会の所管)」 平成28年3月16日

「衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その1)」 平成28年4月10日

「衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その2)」 平成28年4月11日

「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その1)」 平成28年4月28日

「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その2)」 平成28年4月30日

「衆参のちょっとした違い(国会事務局の定員)」 平成28年6月24日

「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)」 平成28年6月26日

「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その2)」 平成28年6月28日

「衆参のちょっとした違い(VODの公開期間)」 平成29年1月26日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その1)」 平成29年7月12日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その2)」 平成29年7月13日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その3)」 平成29年7月14日

「衆参のちょっとした違い(本会議場)」 平成30年8月13日

「衆参のちょっとした違い(起草)」 平成31年2月23日

日本国憲法第41条に規定される国権の最高機関であり、唯一の立法機関であることに何ら相違はありませんが、衆議院の優越をはじめ、衆参で異なるルールやちょっとした違いがあります。

これらの違いについて、これまで書き溜めたものをご紹介します。

本会議場の議席配置や出欠の在り方、本会議の予鈴が鳴るタイミングや記名投票の違い、常任委員会の名称の違いと理由など、これまで少しずつ書いてきました。

なお、内容はすべて執筆当時のものですので、宜しくお願い致します。

[衆参のちょっとした違いシリーズ]

「衆参のちょっとした違い(本会議場の議席数とその配置)」 平成27年4月4日

「衆参のちょっとした違い(本会議の出欠)」 平成27年4月5日

「衆参のちょっとした違い(記名投票とは-その2)」 平成27年4月15日

「衆参のちょっとした違い(総理入り委員会質疑の風景)」 平成27年6月17日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その1)」 平成27年8月16日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その2)」 平成27年8月17日

「衆参のちょっとした違い(本会議-その3)」 平成27年8月18日

「衆参のちょっとした違い(先例冊子等の呼称)」 平成28年2月28日

「衆参のちょっとした違い(常任委員会の名称)」 平成28年3月14日

「衆参のちょっとした違い(常任委員会の所管)」 平成28年3月16日

「衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その1)」 平成28年4月10日

「衆参のちょっとした違い(議院運営委員会-その2)」 平成28年4月11日

「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その1)」 平成28年4月28日

「衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その2)」 平成28年4月30日

「衆参のちょっとした違い(国会事務局の定員)」 平成28年6月24日

「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)」 平成28年6月26日

「衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その2)」 平成28年6月28日

「衆参のちょっとした違い(VODの公開期間)」 平成29年1月26日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その1)」 平成29年7月12日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その2)」 平成29年7月13日

「衆参のちょっとした違い(特別委員会の設置-その3)」 平成29年7月14日

「衆参のちょっとした違い(本会議場)」 平成30年8月13日

「衆参のちょっとした違い(起草)」 平成31年2月23日

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

参議院の行政監視委員会-その3

参議院の行政監視委員会は、参議院改革の中で、平成10年に新設された常任委員会ですが、これまで紹介したとおり、近年の活動は低調です。

立法府に課せられた役割のひとつである行政監視の役割を担う委員会の調査実績等をはかる指標に、委員会の開会時間数や決議等が挙げられます。

そこで、委員会開会時間数を委員会設置後5年ごとにわけて、その平均時間を、決議を委員会設置後前半10年と後半10年にわけて、その実績を見てみたいと思います。

[参議院行政監視委員会開会時間]

平成10年~14年:27時間32分

平成15年~19年:17時間12分

平成20年~24年:14時間31分

平成25年~29年:4時間21分

開会時間数を5年ごとの平均で見てみると、平成25年以降、極端に委員会すら開かれていないことが見て取れます。

ちなみに、昨年、平成30年の開会時間は15分、質疑時間ゼロ、今年は5月20日にようやく初回の委員会が開会され、質疑時間は3時間でした。

[決議件数]

全部で8件ですが、委員会設置後20年経過した観点から、前半10年と後半10年に分けて件数を概観すると、前半7件、後半1件です。

平成10(1998)年6月17日

国家公務員による不祥事の再発防止に関する決議

平成11(1999)年8月2日

政府開発援助に関する決議

平成12(2000)年5月22日

警察の信頼回復に関する決議

平成12(2000)年5月22日

会計検査院の検査体制の充実強化に関する決議

平成14(2002)年12月11日

公務員制度改革に関する決議

平成15(2003)年7月16日(7月18日本会議決議)

政策評価に関する決議

平成17(2005)年6月13日(6月22日本会議決議)

政策評価制度の見直しに関する決議

平成27(2015)年7月6日(7月8日本会議決議)

政策評価制度に関する決議

昨年6月にまとめられた参議院改革協議会の報告書によれば、来月にも執行される第25回参議院通常選挙後に行政監視機能の強化を行うとされていますので、本当に具現化されるのか、興味深く見守っていきたいと思います。

立法府に課せられた役割のひとつである行政監視の役割を担う委員会の調査実績等をはかる指標に、委員会の開会時間数や決議等が挙げられます。

そこで、委員会開会時間数を委員会設置後5年ごとにわけて、その平均時間を、決議を委員会設置後前半10年と後半10年にわけて、その実績を見てみたいと思います。

[参議院行政監視委員会開会時間]

平成10年~14年:27時間32分

平成15年~19年:17時間12分

平成20年~24年:14時間31分

平成25年~29年:4時間21分

開会時間数を5年ごとの平均で見てみると、平成25年以降、極端に委員会すら開かれていないことが見て取れます。

ちなみに、昨年、平成30年の開会時間は15分、質疑時間ゼロ、今年は5月20日にようやく初回の委員会が開会され、質疑時間は3時間でした。

[決議件数]

全部で8件ですが、委員会設置後20年経過した観点から、前半10年と後半10年に分けて件数を概観すると、前半7件、後半1件です。

平成10(1998)年6月17日

国家公務員による不祥事の再発防止に関する決議

平成11(1999)年8月2日

政府開発援助に関する決議

平成12(2000)年5月22日

警察の信頼回復に関する決議

平成12(2000)年5月22日

会計検査院の検査体制の充実強化に関する決議

平成14(2002)年12月11日

公務員制度改革に関する決議

平成15(2003)年7月16日(7月18日本会議決議)

政策評価に関する決議

平成17(2005)年6月13日(6月22日本会議決議)

政策評価制度の見直しに関する決議

平成27(2015)年7月6日(7月8日本会議決議)

政策評価制度に関する決議

昨年6月にまとめられた参議院改革協議会の報告書によれば、来月にも執行される第25回参議院通常選挙後に行政監視機能の強化を行うとされていますので、本当に具現化されるのか、興味深く見守っていきたいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |