○日本国憲法第58条第2項

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

憲法第58条第2項は、議院規則を定めています。

議院規則とは、議院の会議その他の手続及び内部の規律に関して各議院の議決によって定められる法規範のことです。

衆議院には衆議院規則が、参議院には参議院規則が存在し、議院自身が国会外の機関や他の議院の干渉を受けることなく、議院内部に関する事項について規定し、議院自律権の重要な内容を定めているのです。

憲法上、各議院の内部事項は議院規則で規定するよう定められていますが、実際には、国会法が憲法との間に介在する形をとっています。そのため、議院規則は国会法の施行細則を定めたような様相を呈しており、各議院の内部組織の改編を行う場合にも、国会法の改正が必要となっています。

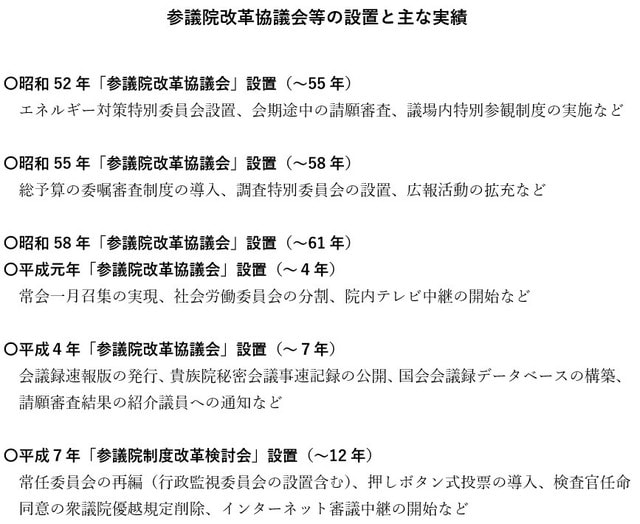

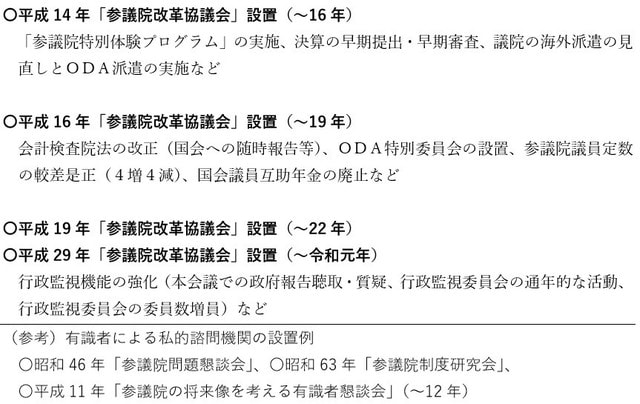

例えば、昭和61年に参議院独自の機関である調査会の制度が創設されましたが、この場合にも国会法及び参議院規則の一部改正を行いました。ただ、直近の平成30年参議院改革協議会報告書に基づく行政監視機能強化に関しては、国会法の改正はせず、参議院規則の一部改正にとどまっています。

国会法の改正は、衆参両院の本会議を通過させないといけませんから、双方の院に関係しない場合、特に国会法の改正は大変です。参議院の調査会制度創設のときがそうだったように。

なお、議院規則は議院の内部事項を対象とする法規範であるため、その制定・改正については公布が必要とされていません。しかし、各議院の活動は単に議院内部にとどまるものではなく、国民や内閣など外部との関わりを持つことも例外的なことではありません。そのため、議院規則の改正等については、法律の公布と同様に官報に掲載され、国民に周知されるよう取り扱われています。

これに対し、先例とは、議事関係法規に規定のない事項、その解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についての前例であり、議院の運営につき議事関係法規とともに拠りどころとなっているものです。

国会は、憲法、国会法及び衆参議院規則などの議事関係法規に従って運営されていますが、これらの法規だけであらゆる事態に対応することは不可能です。

例えば、憲法第67条第1項において、内閣総理大臣の指名は他のすべての案件に先立って行うよう定められています。ただし、実際の議事運営においては、議員の議席指定や正副議長の選挙など議院の構成のように、内閣総理大臣の指名に先立って進めるべきものもあり、これら議事日程の編成については先例に書き込まれています。

このように、法規の内容では足りないところを補充しながら円滑な議事運営を図るため拠りどころとなるのが先例であり、議会の先人が積み重ねたものである以上、その存在は重いのです。

○日本国憲法第67条第1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

憲法第58条第2項は、議院規則を定めています。

議院規則とは、議院の会議その他の手続及び内部の規律に関して各議院の議決によって定められる法規範のことです。

衆議院には衆議院規則が、参議院には参議院規則が存在し、議院自身が国会外の機関や他の議院の干渉を受けることなく、議院内部に関する事項について規定し、議院自律権の重要な内容を定めているのです。

憲法上、各議院の内部事項は議院規則で規定するよう定められていますが、実際には、国会法が憲法との間に介在する形をとっています。そのため、議院規則は国会法の施行細則を定めたような様相を呈しており、各議院の内部組織の改編を行う場合にも、国会法の改正が必要となっています。

例えば、昭和61年に参議院独自の機関である調査会の制度が創設されましたが、この場合にも国会法及び参議院規則の一部改正を行いました。ただ、直近の平成30年参議院改革協議会報告書に基づく行政監視機能強化に関しては、国会法の改正はせず、参議院規則の一部改正にとどまっています。

国会法の改正は、衆参両院の本会議を通過させないといけませんから、双方の院に関係しない場合、特に国会法の改正は大変です。参議院の調査会制度創設のときがそうだったように。

なお、議院規則は議院の内部事項を対象とする法規範であるため、その制定・改正については公布が必要とされていません。しかし、各議院の活動は単に議院内部にとどまるものではなく、国民や内閣など外部との関わりを持つことも例外的なことではありません。そのため、議院規則の改正等については、法律の公布と同様に官報に掲載され、国民に周知されるよう取り扱われています。

これに対し、先例とは、議事関係法規に規定のない事項、その解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についての前例であり、議院の運営につき議事関係法規とともに拠りどころとなっているものです。

国会は、憲法、国会法及び衆参議院規則などの議事関係法規に従って運営されていますが、これらの法規だけであらゆる事態に対応することは不可能です。

例えば、憲法第67条第1項において、内閣総理大臣の指名は他のすべての案件に先立って行うよう定められています。ただし、実際の議事運営においては、議員の議席指定や正副議長の選挙など議院の構成のように、内閣総理大臣の指名に先立って進めるべきものもあり、これら議事日程の編成については先例に書き込まれています。

このように、法規の内容では足りないところを補充しながら円滑な議事運営を図るため拠りどころとなるのが先例であり、議会の先人が積み重ねたものである以上、その存在は重いのです。

○日本国憲法第67条第1項

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。