和声学あれこれ(6)

「長調・短調合わせて30調、それとも24調?」

ABCDEFG,英語のアルファベットを順に並べただけですが、音楽の世界ではこれを知らないと話も出来ないと云う程、重要な意味があります。

昔、音楽の先進国であった(今もそうですが)イタリア語のド・レ・ミ〜を導入した欧州の各国は自国の言葉に置き換えて研究・発展の礎としました。元々音階はラから始まっていたのでAから付けていったのですがいつの間にか学ぶ時はCから始めるようになりました。その名残は基準音A=440などに残っています。日本も明治期西洋音楽が入ってきた時、それに倣ってハニホヘトイロと呼ぶようになりました。余談ですが、当初はヒフミヨイツムナと呼んでいたそうで、古来からの日本の音階に照らし合わせると、ファとシがありませんので日本の五音階を「ヨナ抜き」音階と呼んでいます。この音階は今でも使われています。

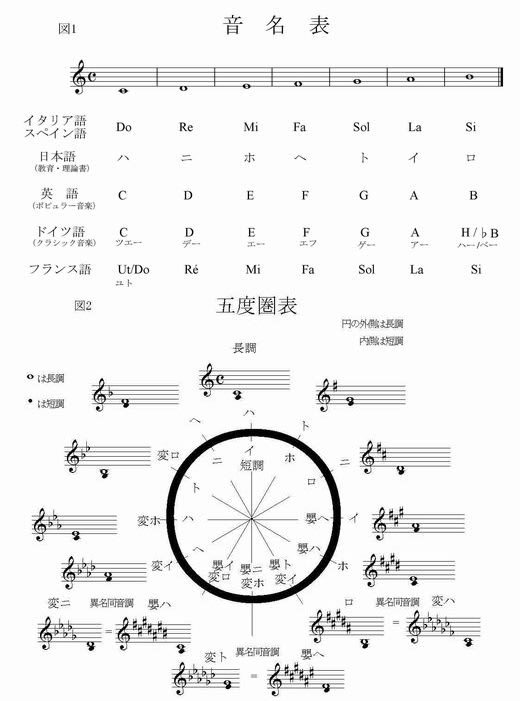

さて、このドレミ等の呼び方を自国語のアルファベットに置き換えた音名ですが、各国の一覧表(図1)をよく見ますとラテン系のイタリア・スペイン等はドレミの表記、ゲルマン系はアルファベットでまた少しづつ違っております。また、現在日本ではドイツ語表記はクラシックの分野で、英語はポピュラー音楽の分野で、日本のイロハは教育や理論書で各々使われております。ドイツ語のHはシで、Bはシ♭のことです。結局、基本はイタリア語でドイツ語・英語・日本語と4種類もあって面倒なことですが覚えてしまわなくてはなりません。

そろそろ挫折感が漂ってきたかもしれませんが、そうしないと話が前に進まなくなります。

そこで、各国の音名を覚えたところで、この各音を主音とする調はこの音名を使って云い表します。例えばドならハ長調・ハ短調、C−Dur・c−moll,CMajor・Cminor,ソならト長調・ト短調、G−Dur・g−moll,GMajor・Gminorと云うように呼びます。また、♯や♭がつけば日本では嬰・変を付けます。ちなみにこの嬰・変は明治に導入した時、従来の雅楽の音名から借りてきました。

さて、今回の本題に入りますが、いったい音楽にはいくつの調があるのでしょうか?

色々な話の中で30と云ってみたり、24と云われたり混乱していませんか?

答えは簡単です。♯が一つから七つまで、♭も同じく一つから七つまで、そして♯♭のないハ長調合わせて15、そしてその各々の平行短調の15、計30の調です。ところがここからややこしいのですが、♯5ヶと♭7ヶ、♯6ヶと♯6ヶ、♯7ヶと♭5ヶの調は調名が違っても出る(弾く)音は同じ音です。これを異名同音と云います。従ってそのどちらかに決めれば重複した6ヶの調を差し引いて24調になります。これも通常よく使われていますので間違いではないのです。ギター曲では全30調(24調)を使うことはまずありません。♯は4ヶぐらい、♭は3ヶぐらいの長調短調が殆どですので、覚えてしまいましょう。

長調・短調の区別が判らないときは大体曲の最初の和音で判別できますので、各調の主和音も覚えてしまいましょう。何調か判らなくても楽譜通りに弾いていればそれなりに楽しめますが、音楽も学問の一つですからついでに知識として身に付けましょう。

次に、この各調を五度づつ並べて円形にした表を五度圏表といいます。(図2)

即ち、ハ長調から始まって♯が一つづつ増え、そして♭と異名同音となり♭が一つづつ少なくなって、結局元のハ長調に戻る(逆でも可)という表ですが、これがなかなか便利な表で色々な事を調べるには重宝します。例えば、減七の和音は十字にあたる各調の長調・短調八つ共異名同音で、結局減七は全ての調合わせても3種類しか無い事が判ります。今は判らなくてもいいのですが、将来編曲や曲作りをめざす時には必要になるでしょう。

次回は「和音の転回」です。

服部 修司

| Trackback ( 0 )

|