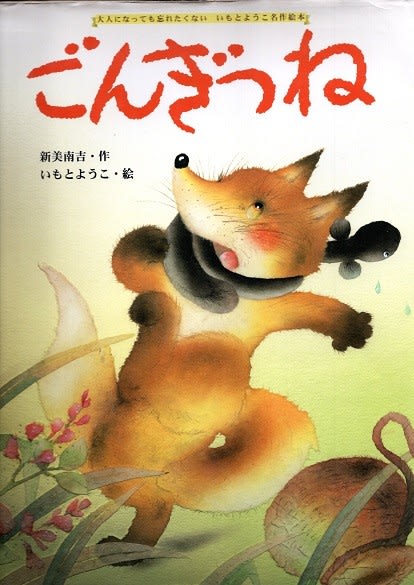

新美南吉・作

いもとようこ・絵

これは、わたしが小さいときに、村の茂平(もへい)というおじいさんからきいたお話です。むかしは、わたしたちの村の近くの、中山というところに、小さなお城があって、中山さまというおとのさまが、おられたそうです。

その中山からすこしはなれた山の中に、「ごんぎつね」というきつねがいました。ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱいしげった森の中に、あなをほってすんでいました。そして、夜でも、昼でも、あたりの村へ出てきて、いたずらばかりしました。

畑へはいっていもをほりちらしたり、なたねがらのほしてあるのへ火をつけたり、百しょうやのうらてにつるしてあるとんがらしをむしりとっていったり、いろんなことをしました。

ある秋のことでした。二、三日雨がふりつづいたそのあいだ、ごんは、外へも出られなくて、あなの中にしゃがんでいました。

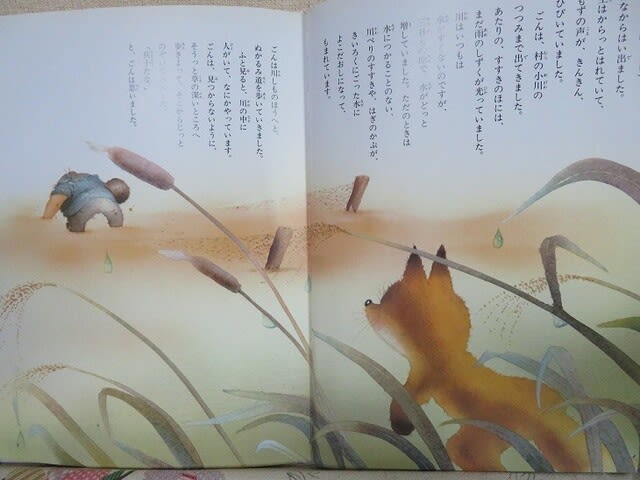

空はからっとはれていて、もずの声が、きんきん、ひびいていました。

ごんは、村の小川のつつみまで出てきました。

あたりの、すすきのほには、まだ 雨のしずくが光っていました。川はいつもは水がすくないのですが、三日もの雨で、水がどっと増していました。ただのときは水につかることのない、川べりのすすきや、はぎのかぶが、きいろくにごった水によこだおしになって、もまれています。

ごんは川しものほうへと、ぬかるみ道を歩いていきました。

ふと見ると、川の中に人がいて、なにかやっています。

ごんは、見つからないように、そうっと草の深いところへ歩きよって、そこからじっとのぞいてみました。

「兵十(ひょうじゅう)だな。」と、ごんは思いました。

兵十はぼろぼろの黒いきものをまくしあげて、こしのところまで水にひたりながら、さかなをとる、はりきりという、あみをゆすぶっていました。はちまきをした顔のよこっちょうに、まるいはぎの葉が一まい、大きなほくろみたいにへばりついていました。

しばらくすると、兵十は、はりきりあみのいちばんうしろの、ふくろのようになったところを、水の中からもちあげました。

その中には、しばの根や、草の葉や、くさった木ぎれなどが、ごちゃごちゃはいっていましたが、でも、ところどころ、白いものがきらきら光っています。それは、太いうなぎのはらや、大きなきすのはらでした。兵十は、びくの中へ、そのうなぎやきすを、ごみといっしょにぶちこみました。

そして、また、ふくろの口をしばって、水の中へいれました。

兵十はそれから、びくをもって川からあがり、びくを土手においといて、なにをさがしにか、川かみのほうへかけていきました。

兵十がいなくなると、ごんは、ぴょいと草の中からとび出して、びくのそばへかけつけました。ちょいと、いたずらがしたくなったのです。

ごんは、びくの中のさかなをつかみ出しては、はりきりあみのかかっているところよりしもての、川の中をめがけて、ぽんぽんなげこみました。

どのさかなも、「とぼん」と音をたてながら、にごった水の中へもぐりこみました。

いちばんしまいに、太いうなぎをつかみにかかりましたが、なにしろぬるぬるとすべりぬけるので、手ではつかめません。

ごんはじれったくなって、頭をびくの中につっこんで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッといって、ごんの首にまきつきました。そのとたんに兵十が、むこうから、「うわあ、ぬすとぎつねめ。」と、どなりたてました。ごんは、びっくりしてとびあがりました。

うなぎをふりすててにげようとしましたが、うなぎは、ごんの首にまきついたままはなれません。ごんはそのまま、よこっとびにとび出して、いっしょうけんめいに、にげていきました。

ほらあなの近くの、はんの木の下で、ふりかえってみましたが、兵十はおっかけてはきませんでした。

ごんは、ほっとして、うなぎの頭をかみくだき、やっとはずして、あなのそとの、草の葉の上にのせておきました。

十日ほどたって、ごんが、弥助というお百姓の家の裏をとおりかかりますと、そこの、いちじくの木のかげで、弥助の家内が、おはぐろをつけていました。鍛冶屋の新兵衛の家のうらをとおると、新兵衛の家内が、髪をすいていました。

ごんは、「ふふん、村に何かあるんだな。」と思いました。

「何だろう、秋まつりかな。まつりなら、たいこやふえの音がしそうなものだ。それにだいいち、お宮にのぼりが立つはずだが。」

こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか、表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな、こわれかけた家の中には、大勢の人があつまっていました。よそいきのきものをきて、こしにてぬぐいをさげたりした女たちが、おもてのかまどで火をたいています。大きななべの中では、なにかぐずぐずにえていました。

「ああ、葬式だ。」と、ごんは思いました。

「兵十の家のだれが死んだんだろう。」

お昼がすぎると、ごんは、村の墓地(ぼち)へ行って、六地蔵(ろくじぞう)さんのかげにかくれていました。いいお天気で、遠くむこうには、お城のやねがわらが光っています。墓地には、ひがん花が、赤いきれのようにさきつづいていました。と、村の方から、カーン、カーンと、鐘が鳴ってきました。葬式の出るあいずです。

やがて、白いきものをきた葬列のものたちがやってくるのが、ちらちら見えはじめました。話ごえも近くなりました。葬列は、墓地へはいってきました。人びとが通ったあとには、ひがん花が、ふみおられていました。

ごんは、のびあがって見ました。兵十が、白いかみしもをつけて、位牌(いはい)をささげています。いつもは、赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、きょうは何だかしおれていました。

「ははん、死んだのは、兵十のおっかあだ。」

ごんは、そう思いながら、頭を引っこめました。

その晩、ごんは、あなの中で考えました。

「兵十のおっかあは、とこについていて、うなぎがたべたいといったにちがいない。それで、兵十が、はりきりあみをもち出したんだ。ところが、わしがいたずらをして、うなぎをとってきてしまった。だから、兵十は、おっかあにうなぎをたべさせることができなかった。そのまま、おっかあは、死んじゃったにちがいない。ああ、うなぎがたべたい、うなぎがたべたいと思いながら、死んだんだろう。ちょっ、あんないたずらしなけりゃよかった。」

兵十が、赤い井戸の所で麦をといでいました。

兵十は、今までおっかあとふたりきりで、まずしいくらしをしていたもので、おっかあが死んでしまっては、もうひとりぼっちでした。

「おれとおなじ、ひとりぼっちの兵十か。」

こちらの物置のうしろから見ていたごんは、そう思いました。

ごんは、物置のそばをはなれて、むこうへいきかけますと、どこかでいわしを売る声がします。

「いわしのやすうりだあい。いきのいい、いわしだあい。」

ごんは、その、いせいのいい声のする方へ走っていきました。と、弥助のおかみさんが、うら戸口から、「いわしをおくれ。」と言いました。

いわし売りは、いわしのかごをつんだ車を、道ばたにおいて、ぴかぴか光るいわしを両手でつかんで、弥助のうちの中へもって入りました。

ごんは、そのすきまに、かごの中から五、六ぴきのいわしをつかみ出して、もときたほうへかけだしました。そして、兵十のうちのうら口から、うちの中へいわしをなげこんで、あなへむかってかけもどりました。

とちゅうの坂の上でふり返ってみますと、兵十がまだ、井戸のところで麦をといでいるのが小さく見えました。

ごんは、うなぎのつぐないに、まず一つ、いいことをしたと思いました。

つぎの日には、ごんは山でくりをどっさりひろって、それをかかえて兵十の家(うち)に行きました。

うら口からのぞいてみますと、兵十は、昼めしを食べかけて、ちゃわんをもったまま、ぼんやりと考えこんでいました。

へんなことには、兵十のほっぺたに、かすりきずがついています。どうしたんだろうと、ごんが思っていますと、兵十がひとりごとを言いました。

「いったい、だれが、いわしなんかを、おれの家(うち)へほうりこんでいったんだろう。おかげでおれは、ぬすびとと思われて、いわし屋のやつにひどいめにあわされた。」

と、ぶつぶつ言っています。

ごんは、これはしまったと思いました。

かわいそうに兵十は、いわし屋にぶんなぐられて、あんなきずまでつけられたのか。

ごんはこう思いながら、そっと物置のほうへまわって、その入口に、くりをおいてかえりました。

つぎの日も、そのつぎの日も、ごんは、くりをひろっては、兵十の家(うち)へもって来てやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、まつたけも二、三本、もっていきました。

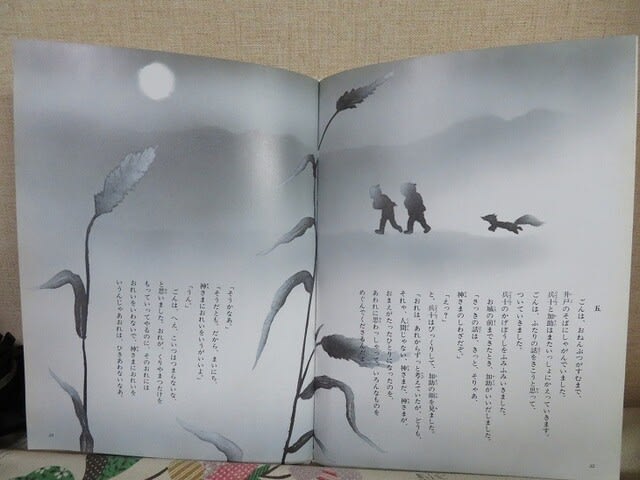

月のいいばんでした。ごんは、ぶらぶらあそびに出かけました。中山さまのお城の下を通って、すこしいくと、ほそい道のむこうから、だれかくるようです。話しごえがきこえます。チンチロリン、チンチロリンと、まつむしが鳴いています。

ごんは、道のかたがわにかくれて、じっとしていました。話ごえは、だんだん近くなりました。

それは、兵十と、加助(かすけ)というお百しょうでした。

「そうそう、なあ、加助。」

と、兵十がいいました。

「ああん?」

「おれあ、このごろ、とても、ふしぎなことがあるんだ。」

「何が?。」

「おっかあが死んでからは、だれだか知らんが、おれにくりやまつたけなんかを、まいにちまいにちくれるんだよ。」

「ふうん、だれが?」

「それがわからんのだよ。おれの知らんうちにおいていくんだ。」

ごんは、ふたりのあとをつけていきました。

「ほんとかい?」

「ほんとだとも。うそと思うなら、あした見にこいよ。そのくりを見せてやるよ。」

「へえ、へんなこともあるもんだなあ。」

それなり、ふたりはだまって歩いていきました。

加助がひょいと、うしろを見ました。ごんはびくっとして、小さくなって立ちどまりました。加助は、ごんには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛(きちべえ)というお百しょうの家(うち)までくると、ふたりはそこへはいっていきました。ポンポンポンポンと、木魚の音がしています。まどのしょうじにあかりがさしていて、大きなぼうず頭がうつって、動いていました。ごんは、「おねんぶつがあるんだな。」と思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また、三人ほど人がつれだって、吉兵衛(きちべえ)の家(うち)へ入っていきました。

お経(きょう)をよむ声がきこえてきました。

ごんは、おねんぶつがすむまで、井戸のそばにしゃがんでいました。兵十と加助は、またいっしょにかえっていきます。ごんは、ふたりの話をきこうと思って、ついていきました。

兵十のかげぼうしをふみふみいきました。

お城の前まできたとき、加助が言いだしました。

「さっきの話は、きっと、そりゃ、神さまのしわざだぞ。」

「えっ?」

と、兵十はびっくりして、加助の顔を見ました。

「おれは、あれからずっと考えていたが、どうもそれゃ、人間じゃない、神さまだ。神さまが、おまえがたったひとりになったのを、あわれに思わっしゃって、いろんなものをめぐんでくださるんだよ。」

「そうかなあ。」

「そうだとも。だから、毎日、かみさまにおれいをいうがいいよ。」

「うん。」

ごんは、「へえ、こいつはつまらないな。」と思いました。おれがくりやまつたけをもっていってやるのに、そのおれにはおれいをいわないで、神さまにおれいをいうんじゃぁおれは、ひきあわないなあ。」

そのあくる日も、ごんはくりをもって、兵十の家(うち)へ出かけました。兵十は、物置でなわをなっていました。それで、ごんは、家(うち)のうら口から、こっそり中へ入りました。 そのとき兵十は、ふと顔を上げました。と、きつねが家(うち)の中へはいったではありませんか。こないだ、うなぎをぬすみやがったあのごんぎつねめが、またいたずらをしにきたな。

「ようし。」

兵十は立ちあがって、納屋にかけてある火なわ銃をとって、火薬をつめました。

そして、足音をしのばせて近よって、いま戸口を出ようとするごんを、ドンと、うちました。

ごんは、ばたりとたおれました。兵十はかけよってきました。家(うち)の中を見ると、土間にくりが、かためておいてあるのが目につきました。

「おや。」と、兵十はびっくりして、ごんに目をおとしました。

「ごん、おまい(おまえ)だったのか、いつも、くりをくれたのは。」

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

兵十は、火なわ銃をばたりと、とり落としました。青いけむりが、まだつつぐちからほそく出ていました。

子どもの心に優しさ灯す

「ごんぎつね」は1956年に小学校国語教科書に登場して以来、半世紀以上、掲載され続けている不朽の名作です。

主人公は、いたずら好きの子ぎつね・ごん。ある日、漁師の兵十が病気の母親のために捕ったウナギをごんが奪ってしまいます。その後、兵十の母の死を知ったごんは、自分と同じ一人ぼっちになった兵十に、せめてもの償いをと、こっそり栗やマツタケを届けます。でも善意は伝わらず、悲しい結末を迎えます。

新実南吉は1913年愛知県半田市に生まれました。「ごんぎつね」を書いたのは1931年満州事変の起きた年です。雑誌『赤い鳥』の翌年1月号に掲載。この時南吉は18歳でした。南吉は病弱な母を持ち、自らも体が弱く1943年、29歳で結核のため亡くなった。

新実南吉は「ストーリーには悲哀がなくてはならない、悲哀は愛に変わる」の言葉を残しています。

「ごんぎつね」を読んで、ごんと兵十の心のふれあいを望みながら、悲しい結末に心をふるわせ、愛を感じとってくれる子どもたちへ。

「手袋を買いに」など数々の名作を残した南吉。

戦時下、多くの文人が戦争賛美の作品を書く中で、小さきもの、弱きものへの目線を失いませんでした。社会主義運動と接点があったことも、戦後、発掘されています。

アカハタ日曜版より

あなたへ・・・・・ いもとようこ

私が「ごんぎつね」に最初に出会ったのは電車の中でした。電車の揺れるたびに動く文字を読みにくいなあと感じながら追っていくうち、いつのまにか、どんどん話の中にひきこまれていきました。そして最後の行まできたとき、どっとこみあげてくる思いと涙で、頭をあげることもできず下車駅までずっとうつむいたままだったことを今も忘れることができません。

それから何度このお話を読んだことでしょう、最後の「青いけむりがまだつつぐちからほそく出ていました」というところは、なんと余韻を残す言葉でしょう。それはなんともやりきれない運命の悲劇を感じさせます。

この作品に出会って以来、いつか私も「ごんぎつね」を描きたいと思いつづけてきました。でもいつも「今はまだ描けない,描いてはいけない、私などが触れてはいけない!」この作品はそんな崇高さをずうっと感じさせてきました。

今回「ごんぎつね」を描かせていただくにあたり、正直いってこの気持ちは消えていません。

あまりにも多くの人に読まれ愛されている「ごんぎつね」それ故にそれぞれのイメージがあると思います。

でも、どれもみなそれぞれほんとうの「ごんぎつね」なのではないでしょうか。

私にとってこれほど描きたくて、描きたくなかった作品はありません。

みなさんのごんと兵十に愛をこめて

(「ごんぎつね」カバーのそでより)