特設監視艇の無線兵装について(令和3年11月02日)

ネット検索していると、九六式空二号無線電信機新設工事開始や九六式空三号無線電信機新設工事(09.07まで)の項目でヒットする特異なHPがありました。

このHPは「大日本帝國海軍 特設艦船」のことで、戦時徴傭船の特設艦船に関する膨大なデータベースを構築されております。

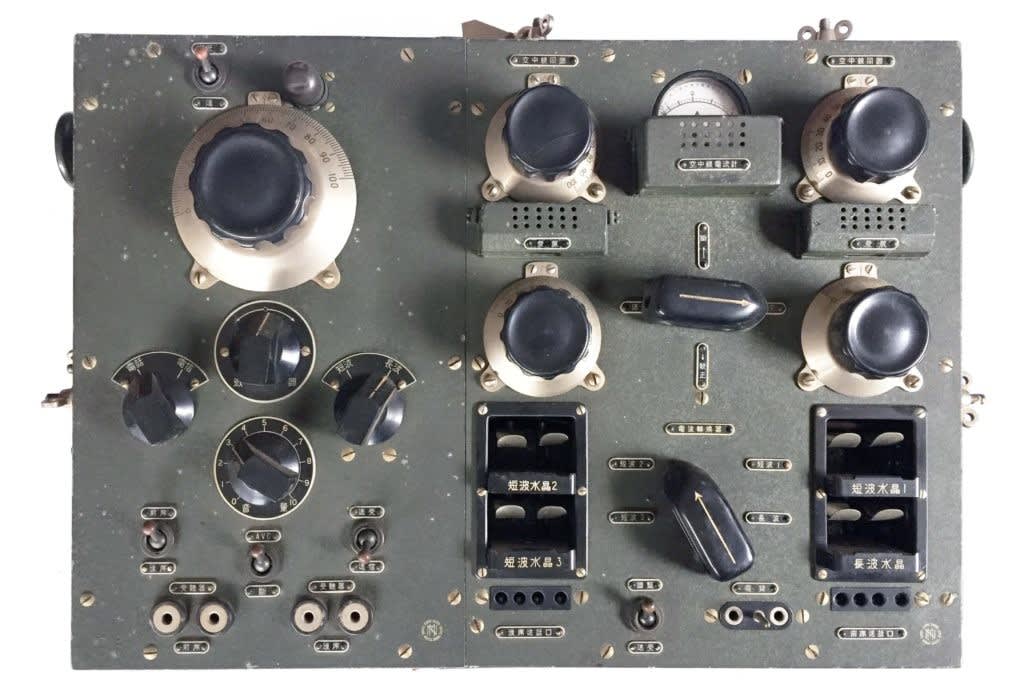

この徴傭船の中で「九六式空二号無線電信機」や「九六式空三号無線電信機」の搭載されたものは特設監視艇のみです。

「九六式空二号無線電信機」や「九六式空三号無線電信機」などの無線機は、本来は海軍の多座用航空機に搭載されるもので、何故このような徴傭船の特設監視艇に搭載されたかということについての歴史の一幕を紐解くことにしました。

まずは、HPの大日本帝國海軍 特設艦船の中から、特設監視艇に関する特徴を整理すると、以下のとおりです。

鰹・鮪漁船、延縄漁船、底引き網漁船、トロール漁船などの遠洋漁業に従事していた漁船を徴傭した特設監視艇については、船体構造は鋼船や木造船からなり、総屯数は概ね50屯から200屯、長さ23mから30m、公称馬力は30から200馬力で、呼出符号を持っていることから旧式でも長・中波帯の通信設備と通信士が常駐しているようです。

参考に当時の漁業用受信機の事例を示します。

兵器の装備に関しては、鳥海丸(鋼船、136屯)の事例では、19.10.末で 山内式六糎砲1門、九六式二十五粍単装機1基、九三式十三粍単装機銃1基、 九二式七粍七単装機銃1基、三八式小銃5挺、拳銃2丁、九五式爆雷改二4個、電波探信儀1基。

無線兵装については、記述はありませんがすべての特設監視艇に昭和十七年十月ごろから「九六式空二号無線電信機」もしくは「九六式空三号無線電信機」が、昭和十九年九月以降には電波探信儀(制式名称は対空警戒用の三式一号電波探信儀三型)が設置されているようです。

なお、船の大小に関係すると思われますが、武器については型式・台数も異なっています。

また、仮称電波探知機や簡易式水中聴音機二型の装備も少数だが設置されている船もあるようです。

漁船時代の第二十三日東丸

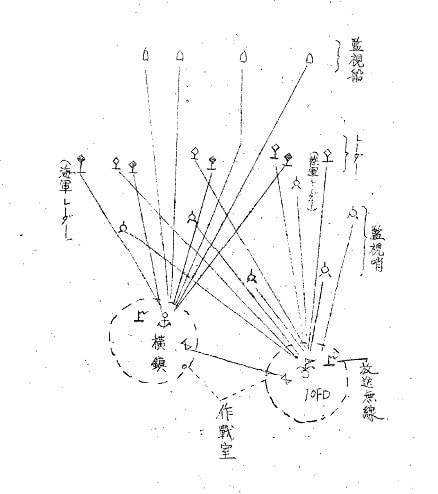

監視艇の配置イメージ

「日本無線史」10巻を調べると艦船無線兵装標準(昭和十八年六月起案)の記載があり、ここに特設監視艇の無線兵装は、(機上用)空二号又は三号とあり、この基準に基づいて設置されたことが裏付けできました。

なお、監視艇は海軍の全艦種の中では最下位のレベルの兵装標準に位置づけられています。

また、この背景については、元軍令通信課長の回想からの抜粋分が参考になりそうなので掲載しておきます。

艦艇別整備状況

特設艦艇

戦時船舶徴用により整備すべき特設艦艇に装備する無線兵器は、毎年改定さける出師準備計画要領に基づいて、艤装の時必要なものを軍需品整備品その他の予算で調達し、年々在庫品に加えられていた。

支那事変勃発後、国際情勢が険悪となるに伴って徴用される船舶も逐次増加し、昭和十五年から十六年にかけて特設艦艇の数はおびただしい数に上がった。

これらの特設艦艇の無線兵装整備に際しては主な問題点としておおむね次のようなことがあった。

特設艦艇の無線整備は、船固有の無線兵器は成るべくそのまま使用し、不足しているものだけを増備する方針で準備していたが、実際には固有無線電信機には満足なものが少なく、新兵器と換装する必要なものが多く、ために所要兵器数と整備工事量は著しく予定を超過した。

このように固有の送受信機には旧式で使用に堪えないものが多かったばかりではなく、ほとんど全部の船で送信機は改造して波長範囲を拡げる必要があった。

また役務予定の変更に伴って水師準備計画要領記載以外の無線兵器を増備した艦艇も少なくなかった。

これは小艦艇において特に甚だしかった。

しかし別に準備してあった九五式特五号送信機および九二式特受信機が相当数あったので兵器準備の上からはほとんど支障を感じなかった。

大部分の徴用船は短波送受信機を持っていなかったので艤装の際これを増備したのであるが、小艦艇においては電信室を拡張することが困難なものが多く、艦橋や乗員居住室などの一隅に応急的に装備したものも少なくなかった。

特設掃海艇、特設駆潜艇、特設監視艇などの小艇において最も困難を感じたのは電源の問題であった。

これらの船の一次電源は多くの場合電圧が特種なもので、しかもその容量にはほとんど余裕がなかった。

したがって無線兵器の増備又は換装と同時に電源も増設しなければならなかったが、重量容積の関係上一・五から六キロワットの発電機と二次電源を主として使用した。

太平洋戦争がはじまってからも引き続いて船舶の徴用は盛んに行われ、特設艦艇として作戦に使用された。

戦争中期以後は戦局の推移と船の消耗のため、これらの特設艦艇の任務の変更に応ずる無線兵器の移装が多くなり、そのつど関係者は送信機周波数帯の拡大改装工事に忙殺され、また戦争末期には船の固有兵器の老朽による換装および消耗品、特に真空管の補給難による兵器の換装を余儀なくされる事態を生じた。

電波兵器の整備は軍艦優先であったので、昭和十八年春に二号一型を赤城丸(特巡)に装備したのが最初であった。

その後特別任務艦には全般的に普及の方針であったが、行動が不足、在泊期間が短いなどのためこれを装備したのは特設監視艇のほか十数隻に止まった。

昭和十九年秋以来洋上見張としての特設監視艇を増強することが必要となり、二十年一月から一号三型の試験装備を始めて六四隻に装備した。

しかし耐波性、凌波性に乏しく、動揺のため安定性を欠いたばかりでなく、取扱調整がきわめて困難で有効な働きは望めなかった。

追加資料として、特設監視艇仮称三式一號電波探信儀三型空中線旋回式装備報国の無線資料を掲載しておきます。

気付き

特設監視艇については、B-24、B-25や米潜水艦の攻撃による損傷や沈没し、この結果により除籍となりますが、最後に海軍の事務手続きにより「解傭」とあります。

勝手に国は船舶を徴傭しておきながら、沈没すれば「解傭」です。

なんと情けない言葉ではないでしょうか。

これでは、徴傭された人員や船はたまりません。

参考に、HPの大日本帝國海軍 特設艦船の中から、特設監視艇の無線兵装(電波兵器を含む)に関する事項で代表的なものを抽出すると以下のとおりです。

特設艦艇 → 特設特務艇 → 特設監視艇

特設監視艇(その1)

特設監視艇は昭和9年に設定された船種で洋上哨戒にあたるのを任務としました。

特設監視艇となったものは延べ431隻(実数408隻)ありますが、そのうち>第十一號琵琶丸は大東亜戦争前に役務を解かれました。

また、第一笹山丸、第貮天侑丸、潤德丸は昭和15年の海軍大演習の際、2~3週間の期間限定で特設監視艇として指定されたものです。

海和丸の船歴 一号電波探信儀三型1基装備

榮吉丸の船歴 (19.09.30) 一号電波探信儀三型1基装備

第三松盛丸の船歴 18.09.04:九六式空三号無線電信機新設工事(09.07まで)

19.09.22:一号電波探信儀三型新設工事(09.30まで)

第貮海南丸の船歴 17.03.01:九六式空二号航空機用無線電信機搭載工事(03.02まで)

17.12.27:横須賀~

~12.28 無電洋電池故障、送信不能~ ~12.31横須賀

19.02.21:戦時編制:聯合艦隊北東方面艦隊第二十二戦隊第一監視艇隊

19.08.01:軍隊区分:第七基地航空部隊第一哨戒部隊第一直哨戒隊

第二海鳳丸の船歴 17.10.24:九六式空三号無線電信機新設工事開始

17.10.27:九六式空三号無線電信機新設工事完了

(19.09.30) 一号電波探信儀三型1基装備。

勝榮丸の船歴 電波探信儀1基。

鳥海丸の船歴 (19.10.末) 山内式六糎砲1門、九六式二十五粍単装機1基、九三式十三粍単装機銃1基、 九二式七粍七単装機銃1基、三八式小銃5挺、拳銃2丁、九五式爆雷改二4個、電波探信儀1基。

第二幸昌丸の船歴 16.08.12:徴傭

16.09.20:入籍:内令第1093号:特設監視艇、呉鎮守府所管

20.04.13:沈没

20.07.10:除籍:内令第624号

20.07.10:解傭

喪失場所:N38.27-E142.13 宮城県金華山北東49km付近

喪失原因:米潜水艦Parche(SS-384)の砲撃

第五笹山丸の船歴 17.08.26:無線兵装換装工事(08.29まで)

(20.04現在) 山内式短六糎砲1門、九六式二十五粍単装機銃3基、十三粍単装機銃1基、 九二式七粍七単装機銃1基、小銃1挺、拳銃1丁、電波探信儀、爆雷投下台、九五式爆雷改二4個

第二旭丸の船歴 17.04.04:釧路~「ヲ」哨戒線哨戒~

~04.18 1055(N36.30-E152.50)対空戦闘:留式七粍七単装機銃1基、無線受信機対空戦闘により破壊、後檣半折損、弾痕150、爆弾破孔、機銃48発、小銃30発発射~

17.10.24:九六式空三号無線電信機新設工事開始

17.10.27:九六式空三号無線電信機新設工事完了

第二千代丸の船歴 17.10.21:九六式空三号無線電信機新設工事開始

17.10.24:九六式空三号無線電信機新設工事完了

第三千代丸の船歴 18.01.12:九六式空三號無線電信機新設工事開始 ?

18.01.05:九六式空三號無線電信機新設工事完了

第一龍重丸の船歴 17.10.24:九六式空三号無線電信機新設工事開始

17.10.27:九六式空三号無線電信機新設工事完了

目斗丸の船歴 (20.04.12) 山内一号六糎砲1門、九六式二十五粍単装機銃1基、十三粍単装機銃1基、九二式七粍七単装機銃1基、爆雷24個、投射機1組、爆雷投下台2基、 簡易式水中聴音機1基、軽便探信儀1基。

瓊山丸の船歴 19.08.21:浦賀船渠にて上架

仮称軽便探信儀一型改一、簡易式水中聴音機二型取付、

九三式十三粍単装機銃増備、船体一部改造工事(09.09まで)

第二昭和丸の船歴 (19.10.現在) 仮称軽便探信儀三型、二式爆雷改一12個。

(最終時) 短八糎砲1門、九三式十三粍単装機銃1基、九二式七粍七単装機銃1基、九四式投射機1基、二式爆雷改二18個、爆雷手動投下台一型2基、仮称簡易式聴音機二型1基、仮称軽便探信儀三型1基。

陽光丸の船歴 (最終時) 短八糎砲1門、九三式十三粍単装機銃1基、九二式七粍七単装機銃1基、 九四式投射機2基、二式爆雷改二20個、仮称簡易式聴音機二型1基、仮称軽便探信儀三型1基。

第十六長運丸の船歴 (18.10)十三粍単装機銃1基、九二式七粍七単装機銃1基、小銃、仮称軽便探信儀1基、仮称簡易式水中聴音機1基

(20.04.20)九六式二十五粍単装機銃1基、十三粍単装機銃1基、九二式七粍七単装機銃1基、小銃、仮称軽便探信儀1基、仮称簡易式水中聴音機1基

第十拓南丸の船歴 19.10.10:九七式特五號送信機新設工事(10.19まで)

19.11.08:軽便探信儀三型送波器発受振装置修理(11.13まで)

20.01.29:2200 対空戦闘:B-25 3機に対し全機銃にて射撃開始 缶室後部兵員室入口爆雷砲台、右舷後部水線付近に被弾、舵取機械破壊、気噴出、航行及び無線通信不能

20.01.30:0200 第五十二號驅潜艇が曳航を試みるが錨鎖切断、曳航不能

0320 負傷者6名を第五十二號驅潜艇に移乗、機密図書処分、排水作業

0420 後部沈下により上甲板から浸水、船体傾斜

0445 軍艦旗降下、総員退去下令、乗員の3/4を第五十二號驅潜艇に移乗

0500 沈没

(19.12)短八糎砲1門、九六式二十五粍単装機銃2基、九三式十三粍単装機銃2基、七粍七単装機銃1基、二式爆雷改二、軽便探信儀。

第八昭南丸の船歴 20.02.22:浦賀船渠にて入渠

船体機関各部修理(03.20まで)

三式探信儀三型に換装、船艙内の改造工事(03.20まで)

簡易式水中聴音機修理(03.20まで)

仮称電波探知機修理

(20.03)二十五粍機銃、九三式十三粍単装機銃、 簡易式水中聴音機1基、三式探信儀三型1基、仮称電波探知機、二式爆雷。

旺洋丸の船歴 19.11.30:呂宗海峡部隊電令作第54号:

1.タマ三三船団30日2200高雄発1日0900ワイアミ島以後南下

2.今明日I及M(東側)哨区第二哨戒配備となせ

3.第四十一號掃海艇、高知丸、旺洋丸は前路哨戒に引続きバタン島附近まで側方警戒に任ずべし

4.電探機哨戒中に付、夜間上空灯点出すると共に味方識別に注意すべし

~12.02 0300(N21.13-E121.06)ワイアミ島の276度48浬にて荒天の為漂泊するが燃料不足のため「第四十一號掃海艇」が先行~

~12.02 1200 台東沖にて反転~

~12.02 2330 枋寮沖仮泊~

~12.03高雄

20.05.10:沈没

21.04.30:除籍:内令第59号

21.04.30:解傭

喪失場所:台湾沖

喪失原因:要調査

王田丸の船歴 19.08.--:大湊工作部占守分工場にて修理(七粍七機銃、九二式四号送信機改一修理不能)

第十七明玄丸の船歴 18.09.07:呉防備戦隊電令作第321号:

1.隼鷹、谷風、左に依り沖ノ島北上の予定(中略)

2.雲鷹、曙、漣、10日0930北緯31度48分東経134度40分1600沖ノ島北上の予定

3.10日1300迄に第二哨戒配備Aとなせ

4.第四特別掃蕩隊(鷺、由利島〉第一特別掃蕩隊(大衆丸、第十六明玄丸、第十七明玄丸、麻豆丸)は別令所定に依り艦隊航路上の掃蕩を実施すべし

5.第三十四掃海隊の二隻は10日午前中に七番浮標以南の東水道を掃海したる後、艦隊沖ノ島北上までE2北半の哨戒に任ずべし

6.伯空司令は9日、10日は主として艦隊航路附近を哨戒すべし

第三日之出丸・第三號日之出丸の船歴 18.12.21:呉防備戦隊電令作第415号:深島の145度17浬に於てオ一〇六船団雷撃を受く

1.伯空司令は直に全力を挙げて敵潜を撃滅すべし

2.佐伯防備隊司令は第三號日之出丸、麻豆丸、恒春丸を以て掃蕩隊を編成、敵潜を撃滅すべし

3.第三十一掃海隊司令は由利島、第八拓南丸、第七玉丸を指揮し準備出来次第出撃、敵潜を撃滅すべし

4.佐伯防備隊司令は山水丸、大衆丸をして人員の救助に努べし

5.第三十一掃海隊司令は対潜攻撃に関し佐伯防備隊掃蕩隊を区処すべし

早鞆丸の船歴 19.09.01:海防機密第010657番電:1100出港、甲哨区にて「第二百五十一號」驅潜特務艇を目標として探信儀試験を実施

19.09.01:由良内~探信儀公試~

19.09.01:海防機密第011215番電:試験を実施しつつ由良内回航~09.01由良内

(19.11.30現在)

短八糎砲1門、九二式七粍七単装機銃1基、九五式投射機1基、簡易式水中聴音機1基、軽便探信儀1基。

第二十二南進丸の船歴 17.03.01:九六式空二号航空機用無線電信機搭載工事(03.02まで)

第二十七南進丸の船歴 17.03.02:九六式空二号航空機用無線電信機搭載工事(03.03まで)

第一日東丸の船歴 17.10.21:九六式空三号無線電信機装備

20.03.26:横浜~

~03.26 1220 (N31.10-E137.00)B-24 1機発見、対空戦闘~

~03.26 1231 打方始め~二十五粍機銃45、十三粍機銃95、七粍七機銃80発発射~

~03.26 1245 打方止め~

~03.27 南哨区着~

~04.01 1115 (N29.55-E136.30)B-24 1機発見、対空戦闘~

~04.01 1200 打方始め~二十五粍機銃105、十三粍機銃150、七粍七機銃145発発射~

九六空三号送信機及び受信機被弾故障、檣中間索切断その他被弾10数箇所

~04.01 1208 打方止め~

~横浜

富士丸・い號富士丸の船歴 17.10.21:九六式空三号無線電信機装備

高貴丸の船歴 17.09.30:九六式空二号無線電信機装備 18.06.01:軍隊区分:機密北方部隊哨戒部隊命令作第14号:泊地哨戒隊南口哨戒隊

18.08.05:軍隊区分:第二基地航空部隊電令作第24号:第二基地航空部隊哨戒部隊第一哨戒隊

19.08.01:軍隊区分:第七基地航空部隊第一哨戒部隊第一直哨戒隊

19.08.03:九六式空二号電信機修理(08.12まで)

20.01.01:軍隊区分:哨戒部隊第一直哨戒隊

20.01.07:横浜~

~01.24横浜

20.02.11:横浜~

~02.25 1855 敵潜水艦と交戦中~

20.02.25:沈没

第一黄海丸の船歴 19.04.29:航続力18日、空四真空管なく無線使用不可能なまま片岡湾に回航

第二澎生丸の船歴 17.03.04:九六式空二号航空機用無線電信機搭載工事(03.05まで)

18.08.05:軍隊区分:第二基地航空部隊電令作第24号:第二基地航空部隊哨戒部隊第一哨戒隊

第十二號八龍丸の船歴 19.11.15:0840(N34.05-E137.28)敵浮上潜水艦発見

0910 敵潜見失う

1145(N30.03-E137.32)敵浮上潜水艦発見

1202 敵潜と交戦

1225 更に1隻発見

1228 敵潜と交戦

1230 中部電信室に被弾、電波探知機破壊

1257(N30.10-E137.25)敵潜2隻と交戦

1311 敵潜見失う

1409(N31.11-E137.25)敵浮上潜水艦3隻発見

1425 攻撃を受ける

1430 南の敵に射撃開始

1515 一番機銃西、二番機銃南の敵に射撃開始

1535 前甲板一番機銃附近に被弾、断片による破孔21から浸水を生じ人力排水

1542 左舷前部舷側に至近弾、艇首水線に破孔1

1600 艦橋右舷側に至近弾、前部檣右舷水線に破孔1

1620 右舷後部舷側に至近弾

1730 艇長及び見張2名を除き全員排水作業(浸水1時間4噸)

1830 敵潜見失う

(二十五粍機銃1,620発、十三粍機銃2,110発発射)

~11.19横浜

19.12.27:横浜重工業にて上架

20.08.10:特設監視艇隊編制:内令第729号:特設監視艇隊編制を廃止

20.08.10:除籍:内令第730号

20.08.10:解傭

20.08.15:残存

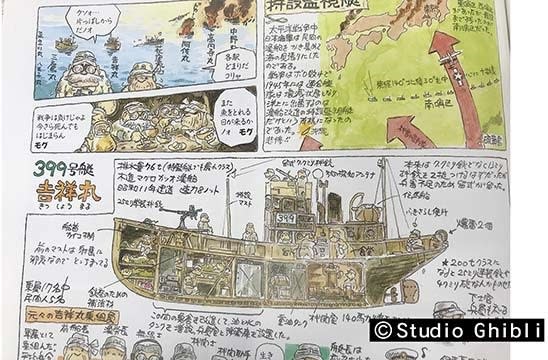

最後に、アニメーションの巨匠、宮崎 駿さんが約30年前に描いた「最貧前線」という、太平洋戦争の末期、「特設監視艇」という任務に当てられた漁船がモデルしたわずか5ページの漫画の数シーンを参考のため掲載します。

この中にも、無線機を運用しているシーンがあります。

参考資料

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08030217200、特設監視艇新勢丸奮戦録

https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C08030217200

参考文献

大日本帝國海軍 特設艦船 DATA BASE http://www.tokusetsukansen.jpn.org/J/index.html

「日本無線史」10巻 1951年 電波管理委員会

「元軍令部通信課長の回想」昭和56年 鮫島素直

New England Wireless & Steam Museum

特設監視艇仮称3式1号電波探信儀3型空中線旋回式装備報 防衛省戦史資料室

わしら「人間レーダー」だった舞台は訴える https://www3.nhk.or.jp/news/special/senseki/article_49.html

戦う日本漁船 2011年10月 大内健二

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます