東芝社史に掲載されたレーダー写真の機種同定に関する考察について(令和3年11月08日)

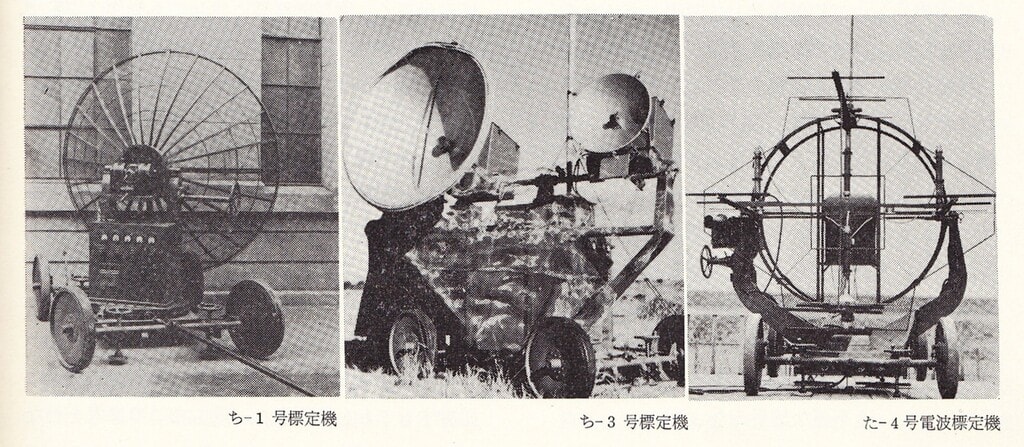

東京芝浦電気株式会社八十五年史の第15章 防衛機器の電波探知機(レーダ)の項に下記の陸軍用戦時開発のレーダー写真が掲載されています。

右端の写真は「た-4号電波標定機」の型式が記載されていますが、軍令的には、「タチ4」、「た号4型」であり、軍政的には「超短波標定機四型」、「電波標定機4型」と呼称されています。

「幻のレーダーウルツブルグ 津田清一著」では「た号4型」、防衛庁技術本部記述調査部発行の表題「対空電波標定機た号2型、4型」の表記があります。

ここでは、「た-4号電波標定機」のことを「タチ4」であると標記するこことします。

それでは、その他の左端と真中の写真である「ち-1号標定機」、「ち-3号標定機」は、名称的には「タチ-1」と「タチ-3」と考えられますが、どう考えても一致する機種ではありません。

また、「た号1型」、「た号3型」は実在しますが、「ち-1号標定機」、「ち-3号標定機」の表記はありません。

根本的に異なる点は、「タチ1」と「タチ3」とも大戦の初期開発のもので使用電波は超短波帯(メートル波)であることから、アンテナはパラボラ型ではなく、八木型アンテナが採用される必要があります。

日本でパラボラアンテナが採用されるのは、大戦末期でしかも極超短波帯(センチ波)を採用したレーダーに限定されます。

「ち-1号標定機」、「ち-3号標定機」の写真で見るかぎり、あきらかに極超短波帯(センチ波)のレーダーです。

機種を同定するにあたり、3機種の写真を分析すると、先ず全てレーダーが移動式であり、その車体は車輪や車体を固定する仕組みが同じものであることから、タチ4の車体を「ち-1号標定機」、「ち-3号標定機」は流用していることが判ります。

したがって、大戦末期の新型のレーダーであり、かつ、製造メーカーも同じ東芝であることが推定できます。

また、このような簡易な流用を考慮すると単なる試作品である可能性もあります。

左端の写真の「ち-1号標定機」の機種同定の検討に入ります。

外観写真から分かることは、パラボラアンテナが1つであるここと搭載機器は非常にコンパクであることが分かります。

搭載機器は、大型の送信機器がなく、指示器であるブラウン管もありません。

これらから、本機は極超短波帯専用の電波探知機(逆探ともいいます)である可能性が高かそうです。

なお、海軍の電波探知機(48号受信機)の事例を紹介します。

ここで日本無線史第九巻から下記の資料を紹介します。

地上用極超短波探索機 タチ30

第二次兵器として周波数帯の相当広いものを研究中であった。

別に昭和19年(1944年)下期B29装備電波暗視機の電波探索のため地上用極超短波探索機(タチ30)を研究試作し直ちに実用に供した。

本機は当時入手した独逸の対「ロッテルダム」装置(英軍機上電波暗視機)電波探索機に比して性能遥かに勝れたものであった。

日本無線史第九巻では実機の写真はありませんが、このタチ30が「ち-1号標定機」に該当するものと推定できます。

ただし、タセ2のパラポラアンテナの試験装置の可能性もありそうです。

「タチ30」か「タセ2」なのか、どちらが正しい分かりません。

最後に、真中の写真の「ち-3号標定機」の機種同定の検討に入ります。

外観写真から分かることは、パラボラアンテナが2つであるここと搭載機器は布で覆われていますがかなりの大型の機器が搭載されているようです。

明らかに、移動式の極超短波帯を使用した電波標定機であることが分かります。

なお、参考に英軍WWⅡ中期の射撃管制レーダー(GL Mk.Ⅲ)の事例を示します。

ここで日本無線史第九巻から下記の資料が情報量は僅少ですがあります。

地上用電波標定機 タチ25

移動式、ドップラー方式

部分研究終了、第二次兵器として設計中のところ爾他緊急研究事項の関係上昭和19年度(1944年)下期中止

タチ25は、移動式、ドップラー方式ということは、極超短波帯が使用されていることであるので、「ち-3号標定機」と此の点では内容が一致しています。

しかし、部分研究終了、第二次兵器として設計中のところ爾他緊急研究事項の関係上昭和19年度(1944年)下期中止とあるのに、「ち-3号標定機」は試作品としても既に完成しているように見えます。

なお、日本でドップラー方式を採用したレーダーの開発を企画した例は殆どないので、まずはドップラーに関する資料をあたります。

陸戦兵器総覧 1977年3月 日本兵器工業会編からの抜粋 P589

ドイツのウルツブルグレーダーについて P587

昭和17年2月、ドイツ空軍から説明を聞いた時には部隊はすべて第四次製品ウルツブルグDを使用していた。観測装置に特殊な工夫が加えられ、方向高低精度は0.5度以下、距離精度は15メートル以下という驚異的なものに向上されていた。

なお、この装置は自動車牽引式に装備され、移動する高射砲とまったく同一の運動速度と、陣地進入速度を持っていた。しかも教範によって行動すれば足りたのである。故障も予備ブロックの差換えで1分と要しない程度に兵器化されていた。さすがと思われたのである。

このころから敵は金属片を空中に撒布し、その所在を欺瞞させる手段をとるにいたった。しかし、これはただちに目標速度の変化から、目標を選別できるように改造して対抗した。これがウルツブルグEである。改装から部隊普及までに数ヶ月で事足りている。

戦争が進むにつれて、航空機性能はいちじるしく進歩し、高射砲のみをもってしては対空防禦は不可能になってしまった。そのため、戦闘機には目標発見用電波兵器が装備され、また、この戦闘機は地上から誘導されて最短時間で敵機に近づく手段が講じられた。そして高度と地域の立体的戦闘地域が区別され、高射砲と戦闘機の協力防禦戦闘が行われた。地上の司令部においては、彼我の態勢は刻々とその指揮盤上に標示されて行き、一指揮官のもとによく戦闘が規整され指導されていった。

かくまで戦争の推移に追随してきたドイツの電波技術も、ついに数において英米に屈してしまわねばならなかった。

当時、電気技術者の数はアメリカにおいてドイツの10倍といわれていた。そのうえに爆撃の脅威を受けていないアメリカの生産能力は、果たして何倍であったか推定の限りではなかろう。これから考えて米英の電波兵器の進歩は、はるかにわれわれの想像をこえていたと思われる。

これは、日本の陸軍が大戦中ドイツからの情報で、英国のチャフ(電波欺瞞)対応でドップラー効果が利用できることを示唆し文章です。

更に、Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946 E-1 分冊E-13に以下の文面があります。

Ⅲ. 当社が実施したマグネトロン研究の課題(H.今井)

(d) 電波標定機でインパルス方式を用いた場合、山のような固定物体の有害なイメージを指示器から排除することはできない。 しかし、ドップラー効果を適用すれば、高速で移動する物体だけを検出でき、さらにその物体の絶対速度を測定することができる。 後者のデメリットは、ノイズのない安定した高出力の連続デシメータ波を得て、直読で距離を測定することが難しいことにある。 この報告書の筆者である今井氏のもとで苦労して開発された電波標定機(ロケータ)の概要は次の通りである。

波長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20cm

送信機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12分割マグネトロン(空冷式)

アンテナ出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150W(連続)

検波器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水晶

放物面の直径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.5 メートル

測距システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F.M.

有効距離・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中型爆撃機では25km 、B-29では40キロ

なお、本電波標定機(ロケータ)が実際に使われるようになったわけではない。

上記の当社が実施したマグネトロン研究の課題(H.今井)の資料では、メーカー名も機種名もありませんが、ドップラーレーダーの試作品であることは確かです。

少し資料に矛盾はありますが、今回はこれを「タチ25」ということしました。

<資料追加>R03.11.11

東京芝浦電気株式会社八十五年史に下記の記述があります。

第2編東京芝浦電気改部式会社の発足と戦時下の歩み 第3章民需から軍需へ

電子工業

第4節 電子工業研究所の生産

前に述べたように、昭和18年後期になると航空機優先となり、したかって、その耳目となる電波兵器・無線機・真空管の生産が急務とされた。

当社ではこれに対処して、東京電気(無線)のちの通信工業支社が主としてこれにあたり、川崎支社では、真空管工業主管のもとで受信管のみを生産していた。

そしてこれらの高度の技術研究は、総合研究所のなかの電子工業研究所(以下電子研と称す)があたっていた。

多摩技研研究室の開設

しかし、電子研では軍、特に陸軍からの要請がますます強くなってきたので、研究のみならず生産にも乗り出すことになった。

すなわち、18年9月、多摩陸軍技術研究所川崎研究室が川崎本工場内に設けられ、軍・民共同で電子工業(電波兵器)の研究および量産にあたるこことなった。

電子研の独立

18年12月1日、電子工業研究所を総合研究所から独立させ、川崎支社の「真空管工業」を電子研に包含させた。

そして、その活動の徹底と強化・敏速を期するため社長直属の機関とし、理事 浜田成徳が所長に任命された。

なお、通信工業支社と密接な連絡をたもつため、電子研・通信工業支社および川崎支社からそれぞれ委員を選出させ、真空管生産会を組織して、生産分野その他を協議決定するこことした。

また、その活動を徹底強化するため、関係重役及び理事をもって理事会を設けた。

電子研の製品

電子研の製品別売上高は、第Ⅱ-14表に見るとおりで、これらのうち、通信機製造所とは別に、電子研で製作電波兵器および特殊真空管であるソラ真空管について簡単に述べる。

電波兵器-電子研が、試作または内示をうけて生産したものは、つぎのとおりである。

多摩技研 第一造

タセ3号 10台 20台

タチ23号(G2) 5台 -

タチ31号(G4) 10台 25台

タチ25号(ち8号) 1台

ソラ真空管-電子研の製品のなかでも特筆すべきものは「ソラ」真空管である。

これはRH-2形を改良した万能の受信管であったが、生産がようやく軌道にのりだしたとき、空襲がはげしくなり、生産も意のようにならず、そのうち終戦を迎えるに至った。

戦後は、12G-R6という名で生産された。

少し引用が長くなりましたが、ここでタチ25号(ち8号)を1台生産したとの記録がありますが、この(ち8号)のことを「ち3号」と読み誤ったもののようです。

これが事実であれば、当資料の「ち3号標定機」は、タチ25号で間違いないということなります。

なお、タセ3号との記述は、明らかにタセ2号の記述ミスです。

また、タチ23号(G2)との記述は、タチ4号の記述ミスと思われます。

このように、一般的に言えば、社史では正確な記録を保証するものではありません。

<追加検討>R03.11.12

タチ25については、東芝社史と日本無線史において完全に資料が一致しましたが、今回は東芝の製造元である電子工業研究所なる会社に着目して更に検討します。

この会社は基本的には東芝の研究所が母体となっていたことから、既存のレーダー生産と供に新型のレーダー研究開発にも力をいれたものと思われます。

従って、新型機能であるドップラーレーダーのキーワードで合致したReports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946 E-1 分冊E-13の「当社が実施したマグネトロン研究の課題(H.今井)」のレーダーがタチ25である可能性は高いこととなります。

ようは3点の資料で内容が一致するこことなります。

また、製造が1台ということは、試作品で完結した点でも一致します。

このようなことから、この写真の「ち-3号標定機」は、タチ25で間違いないということになります。

もう一つの観点は、東芝の製造元である電子工業研究所の関係者が、3点の写真「ち-1号標定機」、「ち-3号標定機」と「た-4号電波標定機」を社史資料として提供したのであれば、3点とも電子工業が生産したレーダーである可能性が高そうです。

更に、未だ推論の域を出ない状況なので、当時の軍が把握している下記の生産データから分析します。

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14011031700、重点兵器生産状況調査表昭と和19年度(防衛省防衛研究所)」

※東芝に関係する製造品目のみでデータを抽出しています。

この製造所の項の東芝とは、昭和14年7月に東京電気株式会社と株式会社芝浦製作所が合併していますが、旧東京電気株式会社(後に通信工業支社と称す)のことで、電子工業は東芝と陸軍の合弁会社を示します。

ようは、東芝は実質2社体制で研究・開発・生産を行っています。

※ 製造所別の中で「第二」は東京第1陸軍造兵廠 第2製造所(通信)、「第二電子工業」、「電子工業」とは陸軍多摩陸軍技術研究所川崎研究室と東芝の総合研究所のなかの電子工業研究所が合弁で研究および量産する組織し「電子工業研究所」と称した。

今までの推論の結論は以下のとおりです。

「た-4号電波標定機」は「タチ4」のこと。

「ち-1号標定機」は「タチ30」か「タセ2」どちらか。

「ち-3号標定機」は「タチ25」のこと。

更に、東芝の社史にある電子研(電子工業研究所のこと)の製品を再掲します。

多摩技研 第一造

タセ3号 10台 20台

タチ23号(G2) 5台 -

タチ31号(G4) 10台 25台

タチ25号(ち8号) 1台

上記生産数量と陸軍省の昭和19年度重点兵器生産状況調査表を比較します。

タセ3号は実際には存在しませんが、生産が実質行われていることを考えるタセ2と考えるのが妥当です。

タチ23号(G2)の型式は不明ですが、実質5台の生産が行われております。

このタチ23号(G2)が当初タチ4と思われましたが、重点兵器生産状況調査表から電子工業研究所では生産がおこなわれていません。

したがって、タチ23号(G2)はタチ4ではなく、新種のレーダーと判断されます。

一方、「ち-1号標定機」については、「タチ30」か「タセ2」どちらかと判断していましたが、日本無線史では「タチ30」は「B29装備電波暗視機の電波探索のため地上用極超短波探索機(タチ30)を研究試作し直ちに実用に供した」とあり、東芝社史では、タチ23号(G2)は5台生産との記録から実用品であることからタチ30の可能性が高そうです。

また、電子工業では、重点兵器生産状況調査表から大量にタセ2を生産しております。

「ち-1号標定機」のアンテナはタセ2号のパラボラアンテナに酷似していますが、ようはタセ2のパラボラアンテナと極超短波受信部を流用して、急遽タチ30を5台ほど急速生産したのが実態ではなかったのかとの結論に至りました。

最終的な結論は以下のとおりです。

「た-4号電波標定機」は「タチ4」のこと。

「ち-1号標定機」は「タチ30」のこと。

「ち-3号標定機」は「タチ25」のこと。

なお、本資料の考え方については、単なる推論であり、事実を保証するものでありません。

そうゆう意味では、大きな妄想なのかもしれません。

参考文献

東京芝浦電気株式会社八十五年史 昭和38年12月 総合企画部社史編纂室

陸戦兵器総覧 1977年3月 日本兵器工業会編

Reports of the U.S. Naval Technical Mission to Japan, 1945-1946 E-1 分冊E-13

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14011031700、重点兵器生産状況調査表 昭和19年度(防衛省防衛研究所)」

広島戦時通信技術資料館及は下記のアドレスです。

http://minouta17.web.fc2.com/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます