手製本活動(その25:製本教室)

平成27年03月26日実施した製本教室の制作模様です。

全体の教室模様です。

完成した生徒作品見本です。今回は半革装2冊と紙製表紙1冊の丸背製本です。

一部見返しにしわが入ったり、ちりが悪かった製本もありましたが、全体的には大変きれいな出来栄えです。

本日は、製本自体ではなく、マーブル染め・箔押し・布の裏打ちといった製本に必要な基本的な技法の講習会をおこないました。

■マーブル染めの工程

■箔押し作業の工程

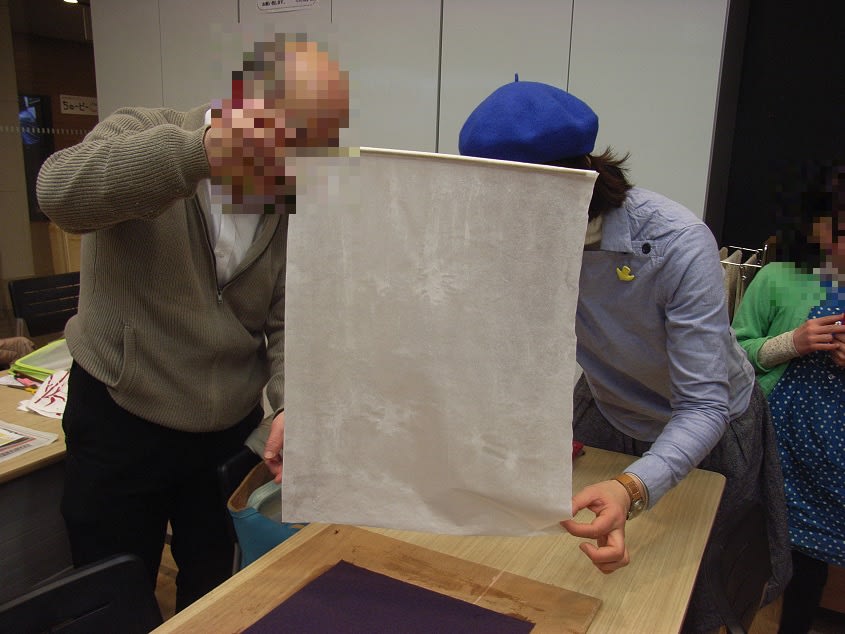

■布の裏打ちの工程

手製本活動(その25:製本教室)

平成27年03月26日実施した製本教室の制作模様です。

全体の教室模様です。

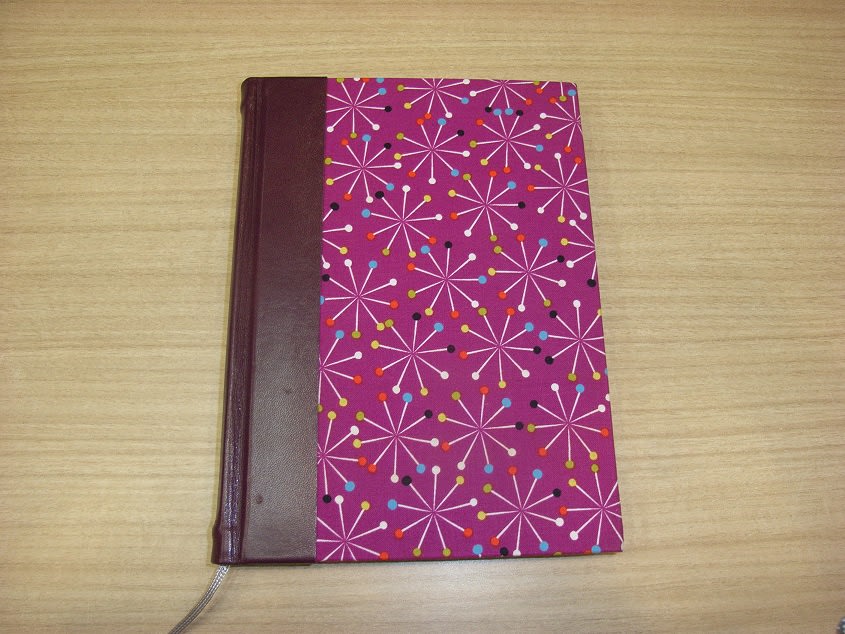

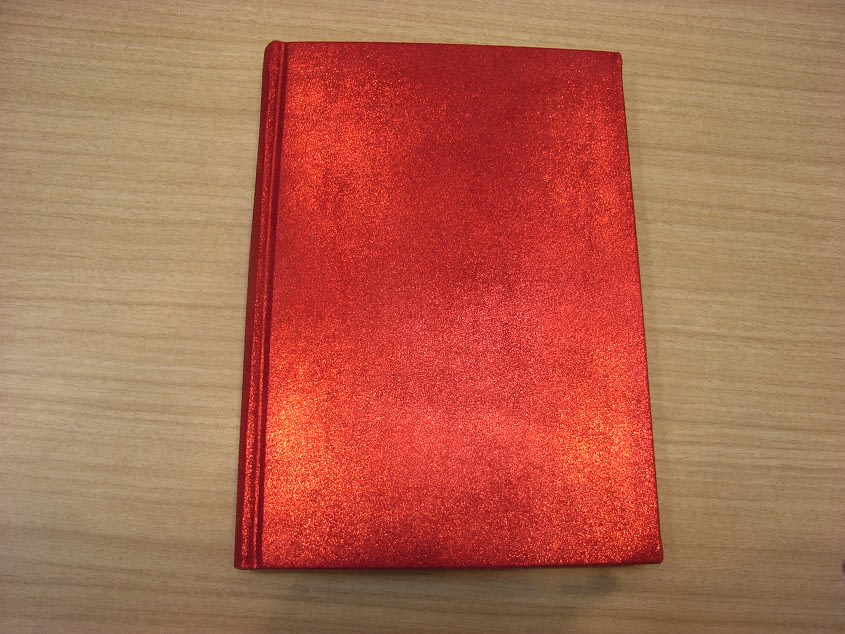

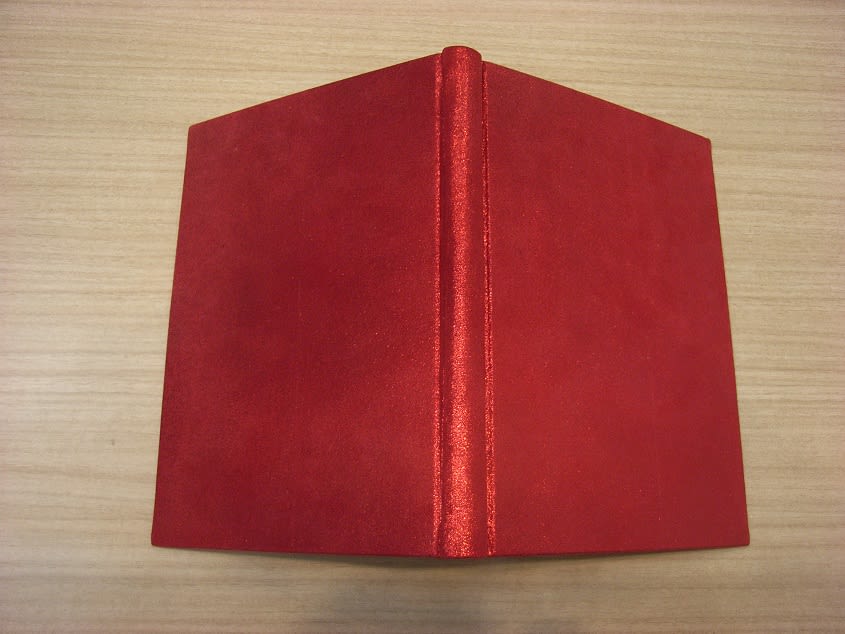

完成した生徒作品見本です。今回は半革装2冊と紙製表紙1冊の丸背製本です。

一部見返しにしわが入ったり、ちりが悪かった製本もありましたが、全体的には大変きれいな出来栄えです。

本日は、製本自体ではなく、マーブル染め・箔押し・布の裏打ちといった製本に必要な基本的な技法の講習会をおこないました。

■マーブル染めの工程

■箔押し作業の工程

■布の裏打ちの工程

手製本活動(その24:製本教室)

平成27年03月12日実施した製本教室の制作模様です。

全体の教室模様です。

完成した生徒作品見本です。今回は紙製表紙の丸背本です。

少し、表紙の紙と黄ボール紙の接着不良で浮いた部分ができましたが、その外には問題もなく大変きれいな出来栄えです。

■表紙と本体部の合本処理丸背チームの作業状況を以下に示します。

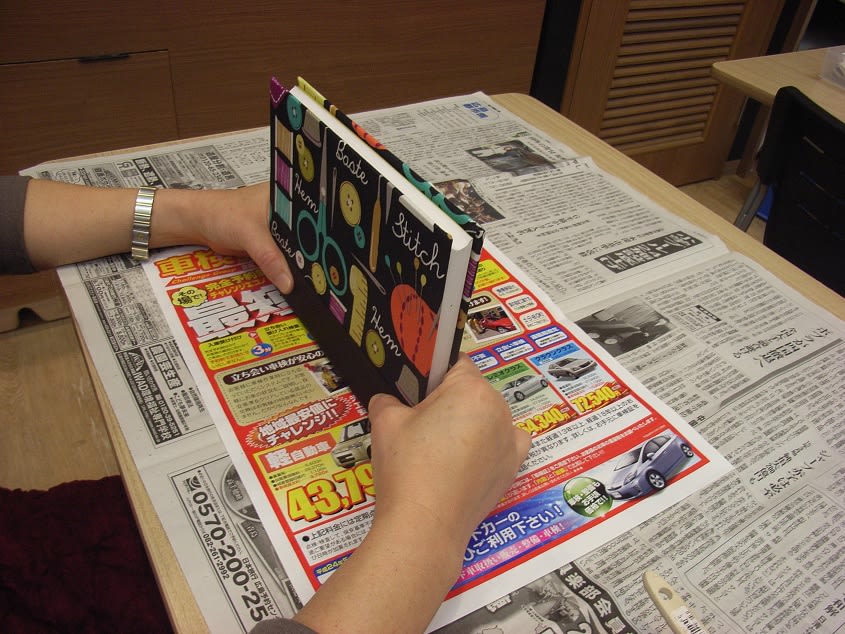

①事前に表紙と本体部を合わせ、チリがきれいにとれているか確認します。

②確認が完了すれば、水溶きボンドにて、背のみ表紙と本体部を仮接着します。10分程度で接着が完了します。

③表紙と本体部の見返しを接着する前に、チリ調整します。基本的には、糊付けにより2mm伸びますので、その分だけ事前に切断する必要があります。

また、本体部の変形等にり、チリが斜めになった場合もこの時点で修正します。

④表紙と本体部の見返しをでんぷん糊を使用して接着します。この時クッキングペーパーを敷いておきます。

⑤次に、船底板を利用して溝をつけます。

⑥最後、溝に竹ひごをつけ、プレスして完了です。

■本体部作成2:見返し、天地のやすりかけ、寒冷紗貼り、はなぎれ、しおり、クータ貼りの工程の丸背チームの作業状況です。

①捨紙をはがし、全体的にお掃除します。

②本来は裁断工程ですが、天をやすり(#240)がけし平らにします。

③クータを準備し、しおり紐や花布を教材の中から選び、見返しを貼ります。

④しおり紐、花布。寒冷紗の順番で背に貼ります。

⑤最後に、クータを背に貼って完成です。

■本体部の折丁づくりの工程のチームの作業状況です。

①横目のA4用紙には、各生徒さんのご希望の内容を事前にこちらでレーザプリンターで印刷を行っております。

印刷については、冊子印刷機能でA5版の縮小印刷を行います。

②この用紙を半分に折り、ヘラにてきれいに伸ばすといった単純作業です。

③後は捨て紙と合わせ、プレスして完了です。

手製本活動(その23:製本教室)

平成27年02月26日実施した製本教室の制作模様です。

課題1

今回の問題点は表紙作成しましたが、表紙がうまく糊がのらず、空気がはいってしまいました。

原因は、ボンドで表紙と黄ボール紙を接着するときの糊の入れぐあいにムラがあったものと推定されます。

糊を紙によくのせる必要がせありますが、筆も大き目なものを採用することが重要です。

いろいろのミスをすれば、それだけ自分の問題点がせ把握できますので、失敗を恐れる必要はありません。

課題2

表紙にはる黄ボール紙の裏表がどちらかなのか判定できない場合があります。

課題3

丸背の場合に表紙を作成するとチリが想定よりも大きい場合があります。

個人の個性と作製した本体部固有の問題に起因しています。

全体の教室模様です。

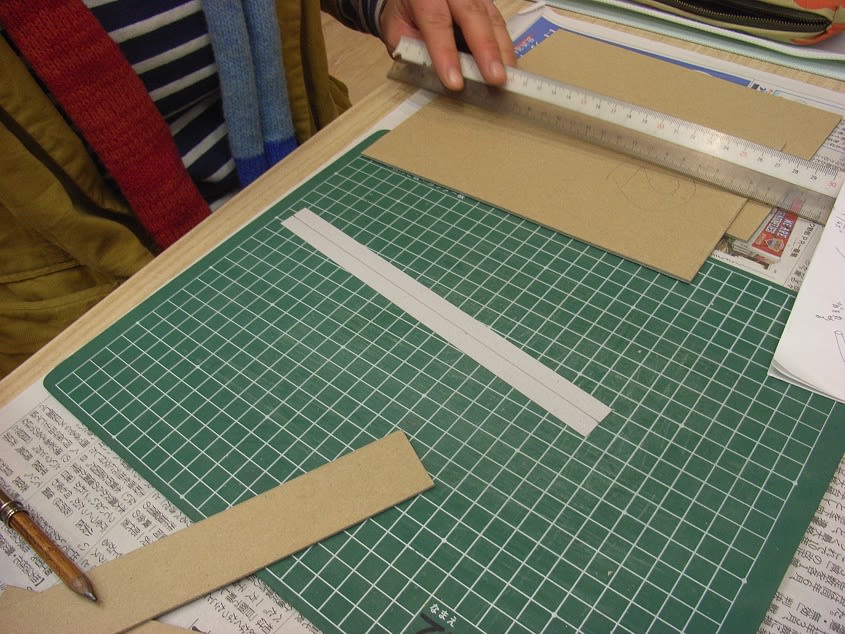

■表紙の作成工程(紙装)の丸背チームの作業状況です。

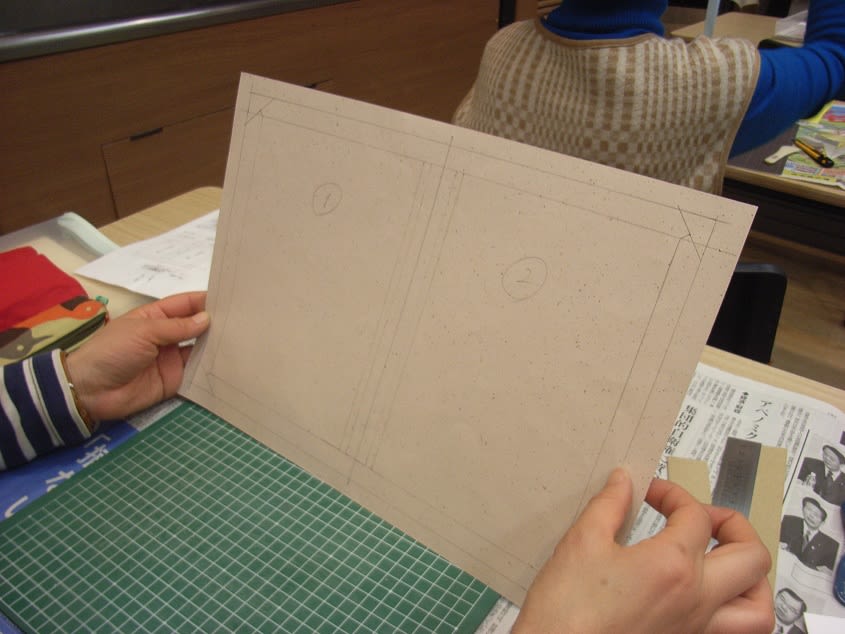

①表紙の裏にはる黄ボール紙(厚さ2mm)として、表・裏の型紙を切り出します。

なお、丸背の場合には、黄ボール紙の横幅は、本文と同じ長さにしてください。

背は地券紙にて切り出します。背幅については、前工程にて測定したデータをそのまま使用します。

②今回はB4版の美術用紙に表紙を印刷していますので、この切り出した黄ボール紙を型として鉛筆でなぞり、表紙の枠を確定します。

③最後に、水溶きボンドにて、表紙の用紙に、切り出した黄ボール紙の型紙を貼り付けます。ここでの注意事項は角のまるめ処理です。

少し乾いた段階で、背の丸目加工してください。

■表紙の作成工程の丸背チーム(半革装)の作業状況です。

①表紙の裏にはる黄ボール紙(厚さ2mm)として、表・裏の型紙を切り出します。背は地券紙で切り出します。

②半革装のため、表紙・裏紙単位に布を貼り付けます。ここでの注意事項は角のまるめ処理です。

③背には、革を使用し、背の地券紙を糊付けします。

背バンドをつけた場合には、ヘラで表面を整形してください。

③最後に、表紙・裏紙を糊付けし、全体的に表紙として整えます。

少し乾いた段階で、背の丸目加工してください。

■表紙と本体部の合本処理丸背チームの作業状況を以下に示します。

①事前に表紙と本体部を合わせ、チリがきれいにとれているか確認します。

②確認が完了すれば、水溶きボンドにて、背のみ表紙と本体部を仮接着します。10分程度で接着が完了します。

③表紙と本体部の見返しを接着する前に、チリ調整します。基本的には、糊付けにより2mm伸びますので、その分だけ事前に切断する必要があります。

また、本体部の変形等にり、チリが斜めになった場合もこの時点で修正します。

④表紙と本体部の見返しをでんぷん糊を使用して接着します。この時クッキングペーパーを敷いておきます。

⑤次に、船底板を利用して溝をつけます。

⑥最後、溝に竹ひごをつけ、プレスして完了です。

手製本活動(その22)

天、小口のマーブル染めについて

古典的な製本技法では半革装の表紙、見返しや天・小口などをマーブルで染めます。

そういう意味ではマーブル技法が重要な手法です。

最近では、このマーブル技法を教えるような教室がないようです。

今回久しぶりに、製本で使用するマーブル技法を試してみました。

手製本活動(その21:製本教室)

平成27年02月12日実施した製本教室の制作模様です。

生徒さん作成の丸背製本です。

ひとつは半革装、もう一つは全革装の製本です。どちらも大変きれいな出来栄えです。

■本体部作成2:見返し、天地のやすりかけ、寒冷紗貼り、はなぎれ、しおり、クータ貼りの工程の丸背チームの作業状況です。

①捨紙をはがし、全体的にお掃除します。

②本来は裁断工程ですが、天をやすり(#240)がけし平らにします。

③クータを準備し、しおり紐や花布を教材の中から選び、見返しを貼ります。

④しおり紐、花布。寒冷紗の順番で背に貼ります。

⑤最後に、クータを背に貼って完成です。

Sさんの作品です。

Nさんの作品です。

Yさんの作品です。

■表紙の作成工程の丸背チームの作業状況です。

①表紙の裏にはる黄ボール紙(厚さ2mm)として、表・裏の型紙を切り出します。丸背の場合には、背は地券紙で切り出します。

②今回はB4版の美術用紙に表紙を印刷していますので、この切り出した黄ボール紙と地券紙を型として鉛筆でなぞり、表紙の枠を確定します。

③最後に、水溶きボンドにて、表紙の用紙に、切り出した黄ボール紙の型紙を貼り付けます。ここでの注意事項は角のまるめ処理です。

Tさんの作品です。