海軍戦闘機用無線電話機の問題点の本質について

海軍局地戦闘機2022年4月21日発行 野原茂氏の文庫本の新刊が書店にあったので、なんとなく購入してしまった。

第一章三菱局地戦闘機「雷電」の章の諸装置の項には、無線電話機装備とあるのでこの項の全文をまず問題提起として掲載する。

雷電の無線機ユニットは、零銭と同じくJ2M2の初期までが96式空1号、それ以降は3式空1号を搭載した。空1号という共通名称は、小型単座用を示している。

96式では送受話器がそれぞれ別個に設置されており、送話口は酸素マスクに組み入れてあった。3式になって、送受話器は小型のボックス1個にまとめられ、送話口が咽喉マイクロホンに更新された。

3式の各ユニット配置を示したのがP125図。送受話器は、操縦室内航法の台上に備え付けられ、管制器は同室内右側にあり、搭乗員は右手でこれを操作した。

装置はともかくして、日本の航空無線機、とくに小型単座機用のそれは、感度がきわめて悪いのが定評(?)で、96式空1号は実際にはほとんど役に立たず、無用の長物だった。

零銭も、ソロモン戦域の基地航空隊所属の多くが、無線機を取外してしまったくらいだから、その役立たずぶりは察せられる。

この感度不良の原因は、真空管の不良とアースの不完全さに起因していたのだが、3式空1号になって、真空管の出来は改良されたものの、アースの不完全さは直らなかった。

302空隊員の回想では、昭和20年2月以降、日本本土に来襲するようになった米海軍艦上記が撃墜され、その期待を詳しく見分した結果、アースの適切な処置がわかり、ただちにその通りに改修してようやく用をなすようになったと記している。

ということは、太平洋戦争の大詰めに至るまで、日本海軍戦闘機の無線機はほとんど用をなさなかったことになり、まことに情けない話ではある。

また、野原茂氏は丸 ソロモン航空戦 2020年9月号に日本陸海軍「航空機用無線機」発達史を寄稿されています。

大変詳細な資料を基に旧軍の航空機無線機を解説されており、この中にも最後の総括の項で同様に無線電話の問題点を指摘されており、もし関心があれば一度本誌をお読みいただければ幸いです。

ただし、とても残念なことですが、無線電話機の問題を「アースの不良」のせいにされていることに関して、これを機会に本来の問題点の本質を究明することにした。

文中での問題点を項目だてして下記のように整理した。

①日本の航空無線機、とくに小型単座機用のそれは、感度がきわめて悪いのが定評(?)で、96式空1号は実際にはほとんど役に立たず、無用の長物だった。

②零戦も、ソロモン戦域の基地航空隊所属の多くが、無線機を取外してしまった

③この感度不良の原因は、真空管の不良とアースの不完全さに起因していたのだ。

➃96式空1号無線電話機関連で本指摘以外に考えられること

⑤3式空1号になって、真空管の出来は改良されたものの、アースの不完全さは直らなかった。

問題の本質を考えるために、零戦などの海軍戦闘機に搭載された96式空1号無線電話機について検討する。

96式空1号無線電話機の概要は下記のurlに掲載している。

https://minouta17.hatenablog.com/entry/2019/07/20/083614

なお、重量は18Kgで、通達能力は対地上約50浬(92km)とのことである。

昭和15年度当時とすれば、96式空1号無線電話機は、他国に比較しても遜色がない航空機用電話無線機といえる。

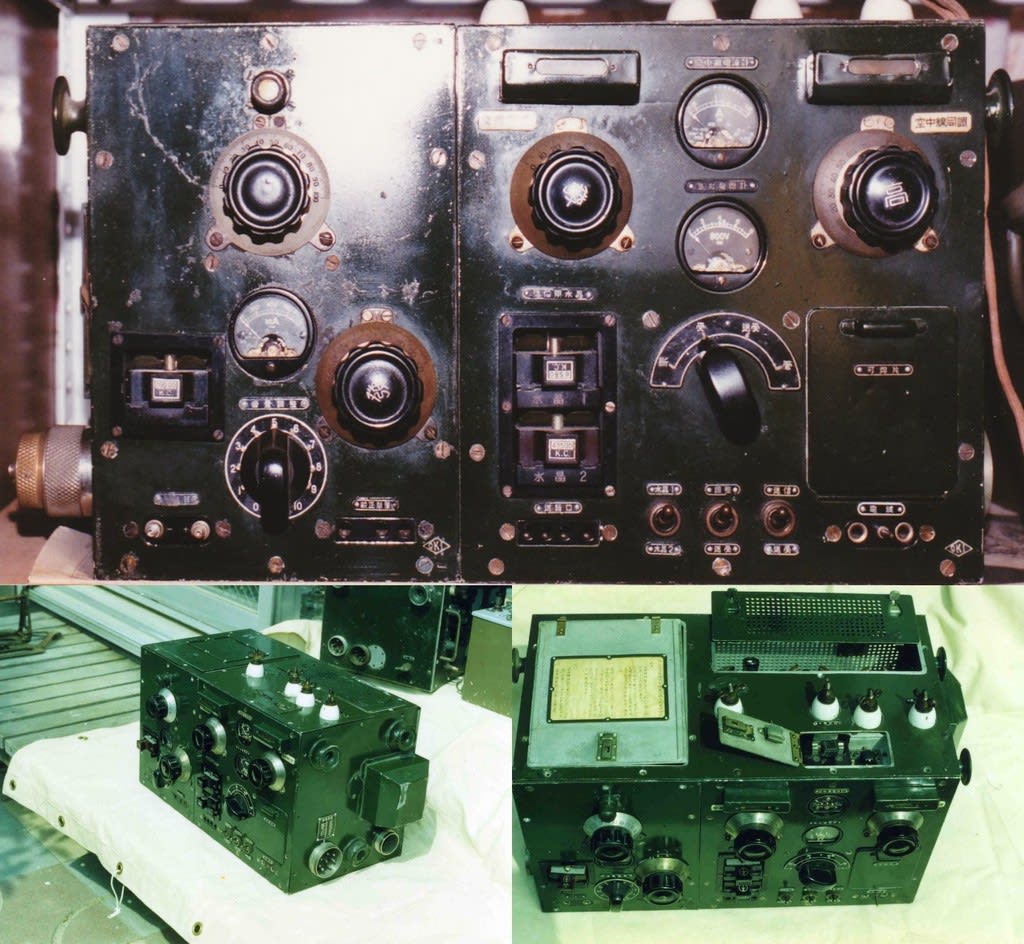

日米開戦初頭の比島攻略による米軍無線機の鹵獲による陸軍技術研究所の分析情報であるが、米軍無線機にはリモートコントロール機能(管制器)が既に用意されているのが分かる。反面、米軍は自励発振式だが、日本のものは完全水晶発振式のため運用では日本の方が優れているなどの差異がある。

S.C.R.430型無線機 航空機用

元来航空機用の機械であるが、地上に於て使用していたものである。

電信・電話共可能で、性能、構造等参考になるところがある。

周波数範囲 200Kc から 7700Kc

使用真空管 (送信)VT-25 2個

VT-52 2個

(受信)VT-49 4個

VT-37 1個

VT-38 1個

送信出力 約10W

電源 直流24V

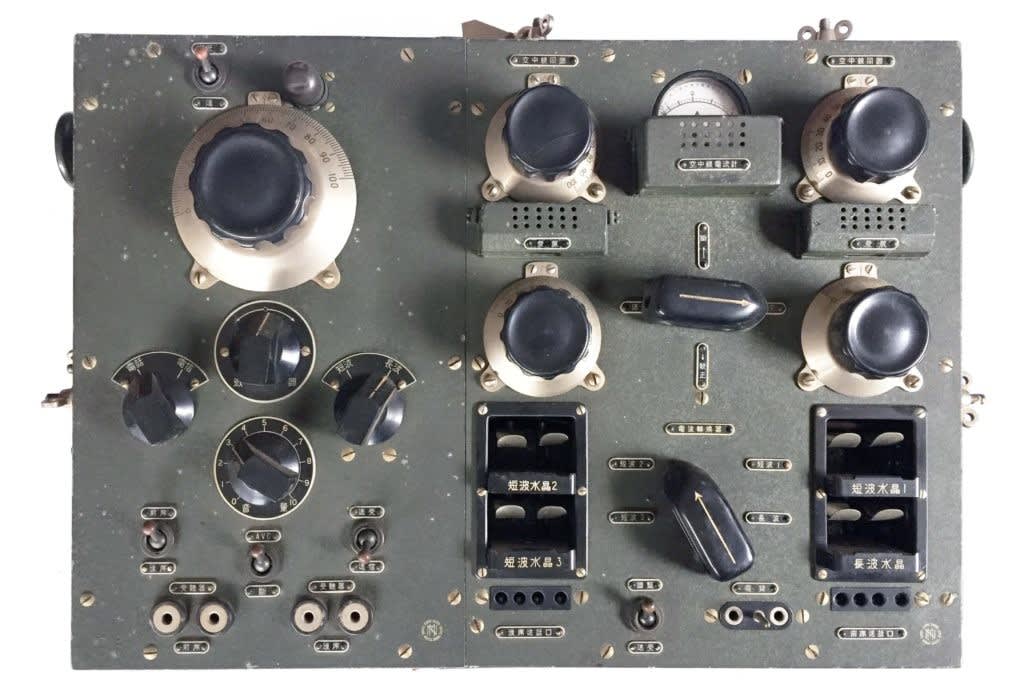

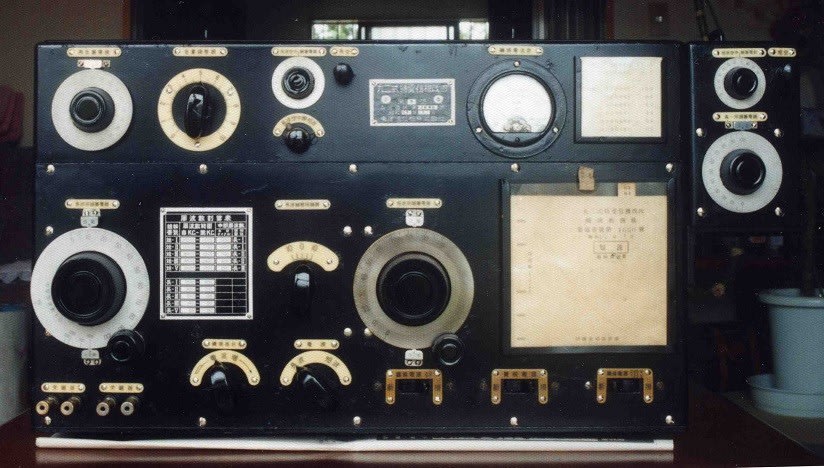

本機は沖電気株式会社(昭和15年10月)製作のもので、左側が受信機、右側が送信機

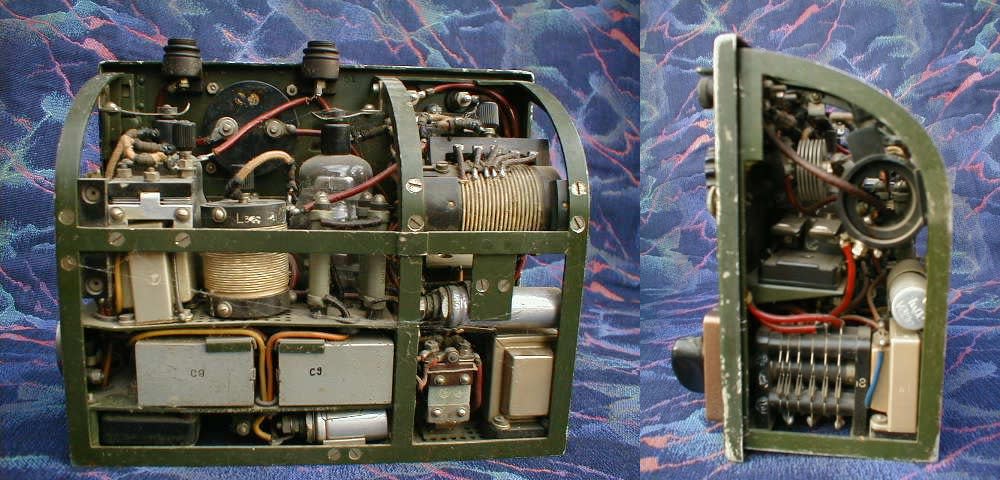

1941年12月7日の真珠湾攻撃で、オアフ島フォート・カメハメハに墜落した「零戦」のコックピット内部。右舷に設置された96式空1号がある。無線機(左が受信機、右が送信機)

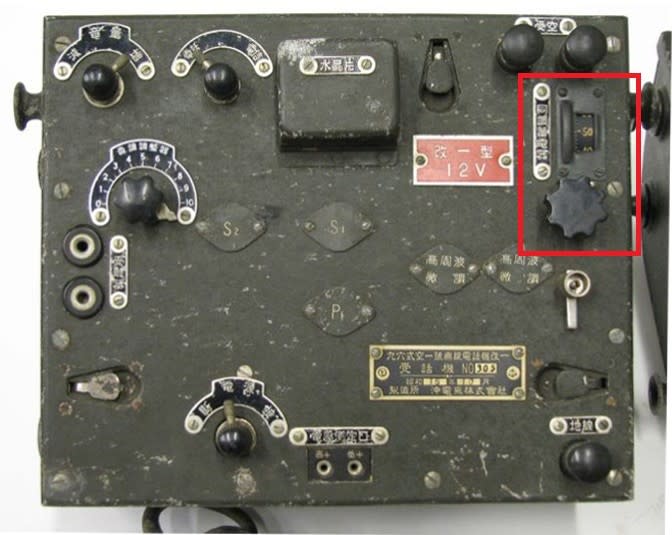

受信機の特徴

戦闘機用のパイロットが運用することを考慮して、受信操作は最低限機能に限定している。

上段、左から音量(減と増の切替SW方式)、受信モード(電話と電信の切替SW方式)、受信用の水晶発振子収納ボックス、空中線端子(2個)

中段、左から音調調整器(電信受信時、受信音のピッチを変更して自分の聞きやすい音に調整する)、同調蓄電器(同可変蓄電器を変化して該当する受信周波数に合わせる。セット後は固定する)

下段、左から電源SW(断と接)

受信部は高周波増幅部と混合部との同調回路が連動した可変蓄電器(2連)のみで、スーパーヘテロダイン用の局部発振部は非同調の水晶発振となっている。

このため、水晶発振子の発信周波数-中間周波数(450Khz)が受信周波数となるので、2連の可変蓄電器を調整して、目的の受信周波数レベルを最大化する調整が必要となる。

通常運用での受信操作は、受信周波数は事前の調整で固定にしているので必要はなく、電話運用の受信操作は、受信音の受信レベルの減と増の切替SW方式を操作するのみである。

ただし、操作の簡便化をやりすぎたため、機体操作するパイロットに、無通信時でも常に一定のレベルの雑音を聞くことになり大変苦痛であったとの記録が戦記に残っている。

やはり、操作は多少煩雑でも、通常の音声調整ボリュールで音声レベルの可変になるような改善をするべきであったように思われる。

このことが、戦闘機パイロットの無線電話機の使用を嫌がる主原因ではないだろうか。

受信機の正面

送信機の特徴

戦闘機用のパイロットが運用することを考慮して、送信操作は最低限機能に限定している。

上段、左から受話空中線(受信機の空中線用の接続端子)、空中線電流計(max0.8A)

中段、左から同調(送信周波数に送信用同調回路を調整、その後固定)

下段、左から送受話機転換器(送信か受信かのモードの切替)、電信電話切替器(電波形式を電信、電話に切替)

なお、送信機の運用は、下段の送受話機転換器と電信電話切替器(通常は電話運用のため使用しないはず)を操作するだけである。

このため、送信モードで送信し、受信モードに戻さないとすべての編隊機は同じ周波数で運用しているため、利用できないことになる。

この誤操作を危惧した記録が戦記にあるが、このような通信運用はひとえに訓練で取得できる範囲のことであり、他国の戦闘機の電話運用でも同様なことである。

送信機の正面

各問題点への検討について

①日本の航空無線機、とくに小型単座機用のそれは、感度がきわめて悪いのが定評(?)で、96式空1号は実際にはほとんど役に立たず、無用の長物だった。

原因分析

96式空1号無線電話機の受信機については、設計通りの製造ができていれば、受信性能に問題はなく、感度不足などという評価はありえない。

ただし、送信機については、送信菅UY-503を使用しているのにもかかわらず、少しパワー不足であるため、編隊内通信では遠距離通信では少し困難な場合も想定される。

96式空1号無線電話機の設置個所は、コックピットの右側面の狭隘箇所のため、上部は壁面に沿って湾曲し、奥行も15cm程度しかない筐体により製造する制限がある。

また、送受信の切換スイッチは、送信機の正面左下にある。

昭和15年ということもあり、パイロットは遠隔装置により送受信の切換を可能として、無線電話機本体はパイロット背後に設置することができなかったために、このような制限された筐体による設計になったことが大きな原因である。

パイロットは無線機運用上で最低限の調整で運用されるように配慮されており、一見すると、このままでの通信運用には問題がないように思われる。

しかしながら、無線機の調整や保守運用が戦闘機航空隊の整備担当には通信機の専門整備が可能だったのか、それとも航空隊の電信員が対応したのかよくわからない。

ただし、パイロットも当然モールス通信などの通信訓練を受講しているので電信員並みの無線技術があってもおかしくないのだが実態どうだったのだろうか。

民間メーカーの工場出荷の段階では無線機の運用周波数は決定できていないので、戦闘機部隊の運用先で周波数の決定と必要な水晶発振子は、海軍からの配給となるはずだ。

このため、水晶発振子を装着した時点で受信機と送信機で使用周波数に合致させて同調回路の調整が必須となる。

艦船や多座の航空機ではあれば、通信士がその役割を果たすはずであり、当然通信学校での厳しい技術・運用教育課程を通過しているはずである。

果たして、戦闘機航空隊の整備兵・電信員やパイロットへ無線通信の教育は実施されていたのだろうか。

内地ならともかく、外地での戦闘機の無線通信機器の保守運用はどのような実態だったのだろうか。

航空機自体のメインテナンスの保守要員は、育成していて十分な配置がなされていても、無線機となると通信士がいないとメインテナンスできないのではないだろう。

96式空1号無線電話機でも周波数変更による無線機の調整となると最低でも簡単な信号発生器やテスターなどの測定機が必要となるが配備されていたのだろうか。

96式以降の1式空3号隊内無線電話機や3式空1号無線電話機など水晶発振子を使用する無線機には、受信周波数を較正する専用の較正器が付属しているが、96式空1号無線電話機ではそのような付属機器が提供されていない可能性が高い。

このため、新品の動作良好な無線機が、単に調整されていないためだけで雑音しか受信できないポンコツ無線機と誤解される結果を生じることになる。

このように本機のように水晶制御の受信機は事前に要調整する必要があるが、水晶制御方式を採用していない一般的な受信機(96式空2号無線電信機など)では調整しなくても受信できるので、このへんの理屈が判らないパイロットが96式空1号無線電話機は受信できない欠陥品と思い込んだふしがあるようだ。

また、無線機を運用すれば、真空管もエミ減したり、ヒーターの断線のために交換する必要があるがこのようなメインテナンス体制が整備されていたのだろうか。

このような体制がとれていないと、単に無線機が動作しない事態になれば、戦闘機のパイロットからみると使い物にならない、いらない、撤去せよとの行動につながることになる。

較正器の事例

②零戦も、ソロモン戦域の基地航空隊所属の多くが、無線機を取外してしまった

これについては、海軍通信作戦史の第4節ソロモン方面作戦の通信の指摘が真実ではないだろうか。

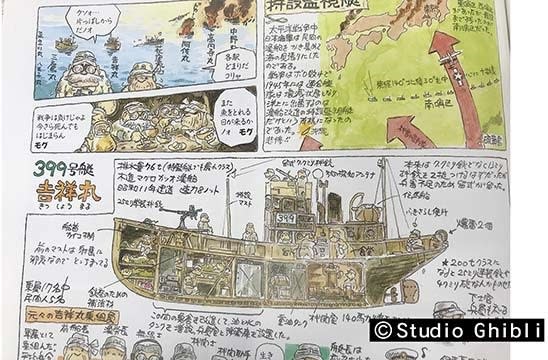

ガダルカナル島方面での抜粋

(ト)戦闘機の無線通信は当方面の作戦には殆ど使用されなかった。

敵の空襲激烈化するに及び戦闘機の地上指揮を強調されたが電話機に対する不安と戦闘機の性能伯仲し性能の極小なる優勢も空戦に影響する処大なるを飛行隊指揮官主張し相当の論議を致されたが整備力小なる為実際に使用の状況に立至らざる処あり、取止めとなり、戦闘指導上大なる不便を敢えて忍ばざるを得なかった。

当方面に作戦する戦闘機は基地の関係上進出距離500浬と言う如き不利なる戦闘をなしたのであらゆる犠牲を忍び航続距離の延伸を重視したが為又止むを得ざる状況と言わざるを得ぬ。

原因分析

戦闘機は基地の関係上進出距離500浬(南太平洋でラバウルとガダルカナル島の距離は片道約1040km)とれば、本機の諸元のとおり通信距離約50浬のため、戦闘機と地上指揮間の無線通信連絡は不可能である。

無線機は20kg程度のものであるが、戦域で滞空時間を許す限り残すためには搭載重量の軽減のための無線機の取外しと機体の空気抵抗を減らすため空中線支持棒などの切断は必要事項だったのだろう。

勿論、パイロットの無線電話機への不信も多少影響したのは事実であろう。

③この感度不良の原因は、真空管の不良とアースの不完全さに起因していたのだ。

原因分析

アースの問題のあるのであれば、他の航空機搭載用無線機である96式空2から空4号無線機の動作に問題がないことと矛盾する。

艤装の問題でいえば、機体各部のボンディングの例が多く挙げられているが、ボンディング対策は機体の電蝕対策であり、本来は受信機の雑音対策には該当しないのではないか。(ただし、この方面の専門家ではないので的外れの回答かもしれませんが・・)

したがって、艤装に関するアースの不完全による感度不良についての影響度は低いように思われる。

ただし、発動機点火燈のシールディング対策がなければ、雑音発生の原因で受信機に重大な影響がでることは事実である。

また、艤装の問題が発生するのは、戦闘機を中心に大量生産が行われるとともに徴兵のために工場の熟練作業員までもが大量動員の対象になった昭和18年末期からのことではないだろうか。

なお、戦後になってから、第二復員局残務処理部史実班から「海軍通信作戦史」昭和24年3月 発行の航空機無線兵器諸問題の項を下記のurlに掲載しているので参考にしてほしい。

航空機無線兵器諸問題

https://minouta17.hatenablog.com/entry/2020/04/12/092031

➃96式空1号無線電話機関連での本指摘以外に考えられること

96式空1号無線電話機の設置個所は、コックピットの右側面の狭隘箇所のため、上部は壁面に沿って湾曲し、奥行も15cm程度しかない筐体による製造の制限がある。

原因分析

受信機については、いわゆる標準的な高1中1の5球のスーパーヘテロダイン方式であり、奥行も狭いながらも、非常にコンパクな筐体に全ての部品がきれいに配置されている。

さすがに沖電気さんのみごとな仕事の無線機です。

問題は送信機にあるようです。

原因は筐体の制約のため、10Wクラスの小型送信菅UY-503が2本だけで構成されている。

昭和時代のアマチュア無線技師であれば、10Wクラスの無線電話機を2本のST管の真空管で製作せよといっても、まず無理ですとの回答をするしかありません。

それを昭和15年当時、沖電気さんはこの要求仕様を満たす送信機を無理やり製作したということである。

しかも、変調には陽極変調を採用した本格的な音声用(AM)送信機なのである。

しかし、これはやはり相当な無理な設計といわざるを得ないだろう。

たとえば、発振と電力増幅をUY-503の1球にすれば、発振入力不足による電力増幅不良や全体の発振の安定性不良、変調部も陽極変調であるが、入力はカーボンマイクの高出力といっても、安定的な入力レベルには程遠い。

しかも、カーボン・マイクではエンジン音などの騒音の軽減対策が難しく、本来の咽喉マイクなどの採用のためには最低でも低周波増幅用の真空管が1本追加する必要となる。

これらを総合的な判断すると、送信機の出力、安定度、雑音対策などで運用上大きな問題が発生してもおかしくないといえよう。

⑤3式空1号になって、真空管の出来は改良されたものの、アースの不完全さは直らなかった。

なお、海軍通信作戦史の航空機無線兵器諸問題の項にも同様な記述があるので引用する。

p118 (ホ)兵器関係の諸問題

1.戦闘機電話の能力向上

3式空1号が出て能力も向上し取扱も容易となったが、此の整備に力を注がず放置し、特に電磁遮蔽に意を用いない為に通達不良の部隊が大部分で、無線に就ては他機種よりも一段遅れた状態で終始した。

3式空1号無線電話機の概要は下記のurlに掲載している。

https://minouta17.hatenablog.com/entry/2019/07/20/084146

原因分析

電磁遮蔽が発動機点火燈のシールディング対策のことを意味するのであれば、無線機自体ではなく、航空機の艤装の問題となる。

3式空1号無線電話機については、日本無線が製造する真空管FM-2A05Aの歩留まりが改善しないため、大戦末期にはソラに変更されるに至ったように生産での不手際があった。

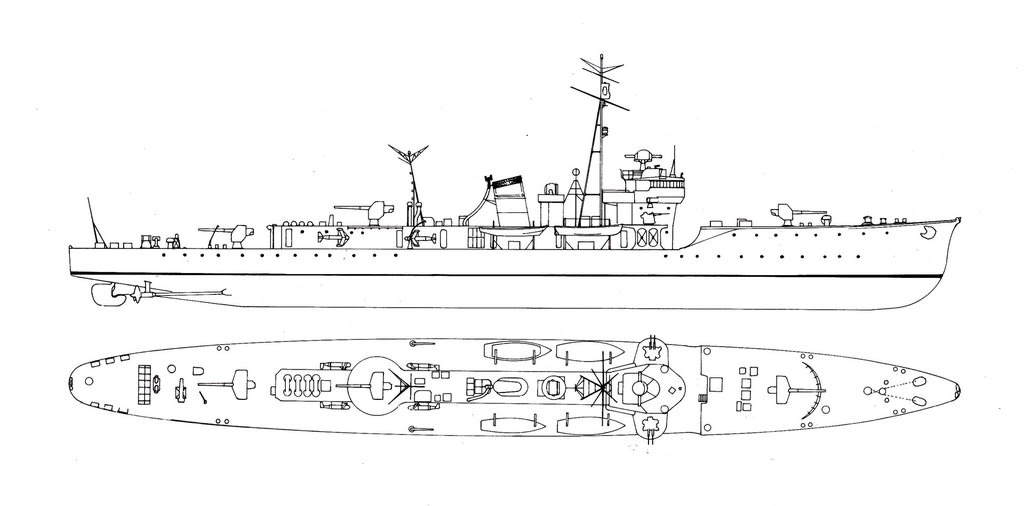

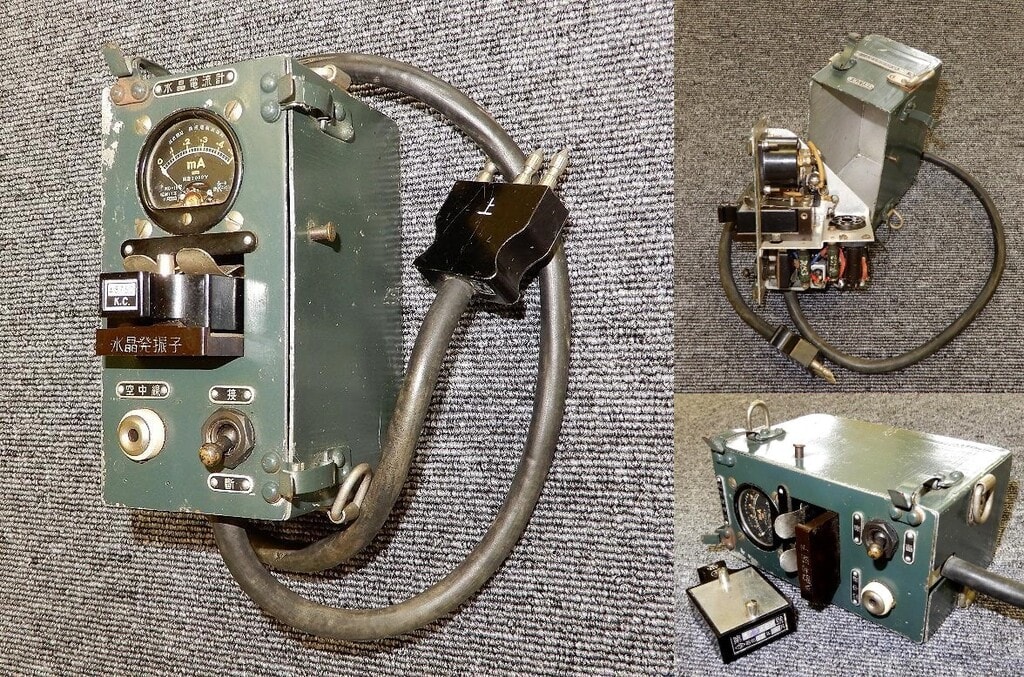

3式空1号無線電話機では、管制器が導入されたため、無線機本体はパイロット席の後部の空きスペースに配置されている。

管制器

管制器はコックピットの右側に配置して、送受信の切換や音量調整が可能となり、微弱な信号で音声通信が困難な場合には、管制器の下部に附属している電鍵によりモールス通信も可能である。

技術的には、大変優れた設計思想であるが、大戦末期の生産であることから部品の不良品、製造の不良などで、特に使用する受信管「FM2A05A」の製造に問題が多かった。

更に、海軍通信作戦史で指摘しているように、3式空1号が出て能力も向上し取扱も容易となったが、此の整備に力を注がず放置したのが最大の原因のようだ。

他の機種では、海軍の戦闘機以外の2座や3座などの航空機やそれ以上の大型の航空機用の無線機であることから、電信員が必ず乗務しており、問題があれば自己解決できたということだろう。

やはり、戦闘機航空隊の運営組織自体でメインテナンスをやらせるのは無理があったということだろう。

<追記>R04.04.21

何故、96式空1号無線電話機は評判が悪かったのか、現代の視点で考えるやはり理解できない。

零戦・隼なんでも来い100問100答(出所資料不明)

質問22

零戦の通信機は、96式空1号無線電話機1組を搭載していたが、能力は非常に低く、空中で単機相互の交信は、ほとんど不可能であった。基地からの指令は、高度3,000メートルで約320kmの地点まで受信可能であった。

戦後の零戦の資料では、一般的な上記の内容が流布されており、誰もが納得しているようだ。

これでは、96式空1号無線電話機は、能力が非常に低くにもかかわらず、約320kmの地点まで受信可能だが、近距離の友軍機との交信はできない不思議な無線機ということなのだろうか。

勿論、近距離の通信は電話(A3)であり、遠距離受信は電信(A1)であるのだろう。

したがって、96式空1号無線電話機の電話送信機に問題があるかもしれないが、仕様から出力7W程度ではあるが陽極変調したA3電波で近接の友軍機との相互通信ができないことは理解できない。

それでも通信できないのであれば、カーボンマイクに発動機からの騒音などの混入などが考えられるが、それでは他国である米・英・独の戦闘機用電話無線機で利用できることからこの問題も除去できる。

ただし、後継機の3式空1号無線電話機では、カーボン・マイクから咽喉式マイクに換装しているが、よほど声高い人の声でないと聞き取れにくく、実戦ではあまり使用されなかったとの記録がある。

ここからは、現代的視点を排除し、戦時の時点から再度96式空1号無線電話機の通用を考察するこことした。

海軍通信作戦史から戦闘機関連の通信関係文書を抽出する。

ハワイ作戦の通信(p53)

戦闘機の通話は電話通信を原則とするが、制空隊として攻撃隊と共同する為約200浬進出作戦する為電話の通信は通達不能であるので止むを得ず電信によることとし訓練を重ね略語通信の様式を確立した。一様に全機の電信による交信を訓練練成したため電信機の取扱兵器の整備等の関係上全機電信を採用し上空直衛指揮も電信に依ることとした。

決号作戦(本土における防衛作戦の呼称)の準備(p89)

無線電話通信を全面的に採用之が利用に努む。

本土防空作戦の通信(P113)

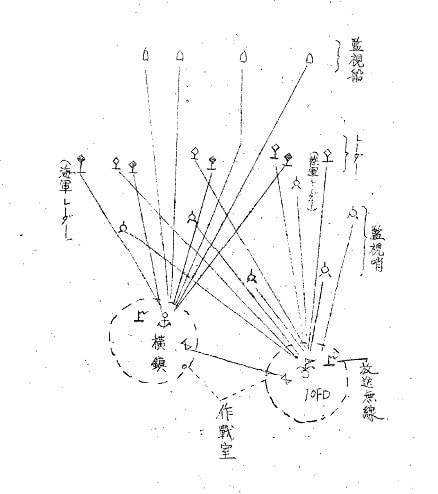

防空戦闘機の地上指揮通信系

少数なる防空戦闘機の機動戦に応ずる為、情報放送通信系を新設、各地域毎に情報中枢より防空戦闘に無必要なる情報を放送し、該地域に行動する戦闘機は之を傍受行動す。

飛行機隊の通信(P114)

搭乗電信員の技量は其消耗累加するに従い逐次低下するに至り。結局航空通信組織は技量に応じ簡略化して行った。特に航空通信能力を著しく低下させた他の原因には発動機関係よりの雑音であり、之が消去対策は研究し力策確立し居りたるに拘わらず、航空機の大量生産が行わるるに至って全然顧みられざるに至り、技量低下と相俟て急激に通信能力を低下せしめた。

兵器関係の諸問題(p118)

戦闘機電話の能力向上

戦闘機用電話は空戦並びに邀撃戦を行う上に是非共必要なものであるにも拘わらず、余り良く通達しないとの理由で使用しない部隊が次第に増加し、元来戦闘機搭乗員は無線に対する観念に乏しく、兵器の不完全と云う点も影響したが、之をこなして活用しようと云う熱心な士官は微々たる状況で、之が戦闘機通信の不良の無最大原因であった。

3式空1号が出て能力も向上し取扱も用意となったが、此の整備に力を注がず放置し、特に電磁遮断に意を用いない為に通達不良の部隊が大部分で、無線に就いては他機種よりも一段遅れた状態で終始した。

航空機用隊内電話の電波を統一す(p130)

船団上空直衛機と護衛艦艇の緊密なる協力実施上、護衛総航空隊の隊内電話の電波を護衛艦艇の隊内電波と同一なる41,350kcに統一す

上記の海軍通信作戦史は戦後に元軍令部の通信担当による作文であるので、全て信憑性があるわけではない。

たとえば、兵器関係の諸問題(p118)では、96式空1号無線電話機の電話運用の困難性をもっともらしく語っているが、本来96式空1号無線電話機は自機と航空母艦や地上基地との遠距離通信連絡を意図したもので、文中の「空戦並びに邀撃戦を行う上に是非共必要なもの」は運用対象外であったはずである。

この目的のための無線機は、1式空3号隊内無線電話機と98式空4号隊内無線電話機の2機種しかない。

友軍機同士の相互通信は、隊内無線電話機の呼称で、しかも、使用周波数はVHF(超短波帯)を使用することにより、通信範囲を近距離通信に限定している。

これは、作戦運用中の無線封止のための重要な対策であるが、この隊内無線電話機は戦闘機などの単座には設置されていない。

以上のことから、これらの文面は、戦後の米軍の戦闘機の無線運用を知ってからの作文と思える。

次に、零線の真実(坂井三郎)の戦記から96式空1号無線電話機の運用実態をみると

零線の真実 坂井三郎 1992年4月20日 発行

空中電話

日本海軍戦闘機隊でもっともお粗末と思われる機器は、戦闘機用無線電話機であった。

その主たる原因であるが、これは一に電波の検波・増幅を行う真空管の劣悪さにあったのである。雑音の発生と音質の悪さは何とも最低であった。

レシーバー装着時の違和感、操縦しながらの送受信の切り替え操作の煩雑等々、無線電話は戦闘機パイロットが操縦に専念する心を乱す原因とも考えられる長く続いた。

空戦中の無線電話

空中電話を活用すれば、果たして空戦がうまくいったか?

空中戦の渦の中、自分の身を守ることも精一杯の状態の中でしは三機か四機の同じ小隊(編隊)内でさえむずかしいのに、他の編隊の一機に注意を与えるようなゆとりがあったら、それは名人中の名人だろう。

太平洋戦争中、よく大きな空中戦になると、その空戦の渦の輪から離れて、高度1000メートルぐらいの上空に一機、時には二機の敵機がいることに私は気がついた。はじめの頃、私は卑怯者で「修羅場から逃げている奴」と思っていたので、空戦が終わるとその上空に逃れている敵機の死角、後下方から近づいて一撃で撃墜したことが何度もあった。中島飛行隊長が名づけた「坂井の落穂拾い戦法」がこれである。不意を突かれやられた相手こそ災難であったが、この種の飛行機は戦後知ったことだが敵の空戦指導員、監視通報員であったらしく、空戦圏外の上空から、味方機に対して警告を発していたようだ。

編隊飛行を行っている状態では、原則として、全機が「受」にスイッチを入れて傍受の態勢になり、情報待ちとなって飛び続け、迎撃戦であれば、味方基地指揮所より敵情通知を待ち、敵発見と同時に指揮官がはじめて攻撃の方法を送信機によって全編隊に指示を下すが、その指示が終われば指揮官といえども他機と同じく「受」の情報待ちとならなければならないのである。この場合、もし、編隊の中の不注意な一機が、何かの間違いで「送」にいれたままの状態で飛行しているのを他機が注意をしようとしても、二人以上が同時に「送」に入れることになり、その注意も届かないことになるというもどかしさがあって、なかなか単座戦闘機の無線電話使用はむずかしいものであった。

この事実から日本海軍の戦闘機パイロットの戦法は昔ながらの一騎打ちのみで、このためには個人の空戦技量のみが尊重されたようだ。

米軍のように編隊による集団戦法でその中核が指導機による無線電話指令による攻撃方法であったことを、著者は戦後知ったとのことである。

ようは日本海軍には、このような集団戦法が無かったということであり、空中戦には、無線電話機を使用すること自体存在しなかったということだろう。

今思えば、イフはタブーなれど、96式空1号無線電話機を名称だけ96式空1号隊内無線電話機と呼称し、集団戦法には友軍機同士の無線電話で大変有効であり、非力な送信機は電波封止対策に逆に有効となっただろう。

参考文献

本邦軍用無線技術の概観 大西 成美

海軍通信作戦史 昭和24年3月 第二復員局残務処理部史実班(一等警備正 石黒進)

日本帝国陸海軍無線開発史 航空機無線兵器諸問題(資料)

https://minouta17.hatenablog.com/entry/2020/04/12/092031

横浜旧軍無線通信資料館 HP、掲示板、FB

Type 96-1 Modification-1 Radio Transmitter http://www.kaijuzoo.com/radio/

米国の国立原子力博物館

零線の真実 坂井三郎 1992年4月20日 発行

中国新聞の記事

比島方面に於て鹵獲せる米軍無線機に就いて

https://minouta17.hatenablog.com/entry/2020/02/17/205739