ネットにローマ字表記で先生方が混乱を起こされているというニュースが載っていました。

<ローマ字>表記で混乱 英語教科化、教員ら「一本化を」

2020年度から実施される学習指導要領改定案に基づき、小学校のローマ字教育が従来の国語だけでなく、

新たに教科化される英語でも始まる。

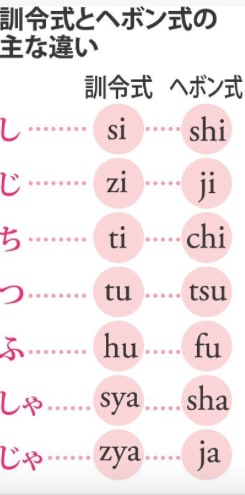

ローマ字には「ち」を「ti」と表記する訓令式と「chi」と書くヘボン式があり、

使い分けに混乱する児童もいることから、教育現場から「どちらかに一本化してほしい」との声も上がっている。

ローマ字は小学3年の国語の授業で習うことになっている。

読み書きのほか、情報通信技術(ICT)教育の一環として、コンピューターで文字を入力する操作を学ぶ。

これに加え、20年度からは小学5、6年で教科化される英語でも「日本語と外国語の違い」に気付かせることを目的に、

ほぼ母音と子音の2文字で構成されるローマ字について学習することになった。

学校では現在、ローマ字を原則的に訓令式で教えている。

しかし、名前や地名など実際の表記は圧倒的にヘボン式が多く、国際的な身分証明書となるパスポートもヘボン式だ。

使い分けに困惑する児童もおり、教え方に悩む教員も少なくない。

2月に新潟市で開催された日本教職員組合の教育研究全国集会でも、

ローマ字について小中学校の教員から「いつヘボン式を教えればいいのか」

「ヘボン式を教えると子どもが戸惑う」などの意見があった。

兵庫県の中学校に勤務する女性教諭は「訓令式とヘボン式の2通りあるから子どもが混乱する。

学校で教えるローマ字はどちらかに一本化すべきではないか」と話した。

これに対し、文部科学省は「特段の理由がない限り、内閣告示で定められた訓令式で教えることになる」としている。

ローマ字教育に詳しい清泉女学院大の室井美稚子教授(英語教育)は、

訓令式について「日本語の音の大半を母音と子音の2文字で表すことができ、

読み書きがしやすい」と利点を挙げたうえで「日本語の音に対応しているヘボン式と混同する恐れはある。

訓令式は外国人に間違って発音されやすく、自分の名前や地名はヘボン式で書けるように指導する必要がある。

自分で名刺を作製するなど楽しい活動を通じて練習させるべきだ」と指摘している。【伊澤拓也】

【ことば】ローマ字

ラテン文字で表記された日本語。

16世紀にはポルトガル式、18世紀にはオランダ式のローマ字がつくられたが普及せず、

幕末に来日した米国人宣教師ヘボンが考案した英語風のヘボン式が一般的に知られる。

さまざまな形式が混在したローマ字を統一するため、昭和初期に文部省(当時)がほぼ母音と子音の2文字で構成する訓令式をまとめた。

1954(昭和29)年の内閣告示で現在の訓令式のつづりを正しいローマ字として定める一方、ヘボン式の使用も認めた。

以上です。

私はパソコンの入力をローマ字入力で行なっています。

ヘボン式で行なっていますね。

ヘボン式とか訓令式とか、考えたことがないです。

そんな違いがあることを、今回初めて知りました。(笑)

「ローマ字教育に詳しい清泉女学院大の室井美稚子教授(英語教育)は、

訓令式について「日本語の音の大半を母音と子音の2文字で表すことができ、

読み書きがしやすい」と利点を挙げたうえで「日本語の音に対応しているヘボン式と混同する恐れはある。

訓令式は外国人に間違って発音されやすく、自分の名前や地名はヘボン式で書けるように指導する必要がある。」

室井教授は読み書きは訓令式の方が覚えやすい、ただし自分の名前や地名はヘボン式でと言われているようですが、

これは逆に面倒のように思います。

私は文部科学省の方針とは違いますが、初めからヘボン式で統一した方が子供達にとっては良いように思います。

四月の恋